この画像を大きなサイズで見る

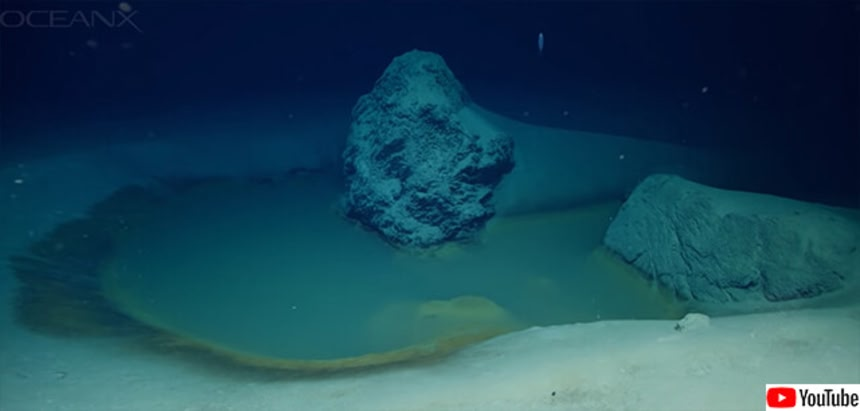

この画像を大きなサイズで見る紅海の深海底で、世界でも十数ヵ所しか知られていない、初期の地球に似た環境を保つ「塩水溜まり」が発見されたそうだ。

ここには、極限環境に適応した生物しか生息できず、そうでない生物が不運にも迷い込んだら確実に死をもたらす「デッドプール」となる。

その特異な環境ゆえに、過去1000年以上にわたる地震・洪水・降雨の歴史を今に伝えているだけでなく、生命の起源の解明や、地球外生命捜索のヒントにもなるとのことだ。

サウジアラビアやアメリカなどの研究者によるこの発見は、学術誌『Communications Earth and Environment』(2022年6月27日付)で発表された。

初期の地球の環境に近い、海底の「塩水溜まり」

「塩水溜まり」とは、きわめて塩分濃度が高い海水が溜まった海底のくぼ地のことだ。

化学的に特異な組成をしており、酸素もない。地球上でも特に過酷な環境にもかかわらず、「極限微生物」が存在する。更に「塩水溜まり」のすぐ近くには、それを利用するための生物が多く存在する。

このことは、地球の生命の始まりや、その後の進化について貴重なヒントを与えている。

研究の主執筆者である米マイアミ大学海洋地球科学科のサム・パーキス教授は、「現在、地球上の生命は、ほぼ酸素がない深海で誕生したと考えられている」と解説する。

深海の塩水溜まりは、初期の地球環境によく似ている。酸素はほとんどなく、塩分濃度も高いというのに、いわゆる極限微生物が豊富に存在する。

こうした生物を調べれば、地球上で最初に生命が誕生した場所の様子を垣間見ることができる。それは太陽系内外にある”水の世界”で生命を探す際のヒントにもなるだろう

学術的に興味深いだけでなく、塩水溜まりには新しい医薬品開発につながる微生物などが潜んでいる可能性もあるとのこと。

過去にも、塩水溜まりに生息する深海微生物から、抗菌作用や抗がん作用がある分子が発見されたことがあるそうだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る紅海のアカバ湾で塩水溜まりを発見

深海の塩水溜まりは、今のところ「メキシコ湾」「地中海」「紅海」でしか見つかっておらず、世界を見渡しても十数ヵ所しか知られていない。

中でも紅海は、深海塩水溜まりがもっとも多い海だ。この海の塩水溜まりは、海面が現在よりも低かった「中新生」(2300万年~530万年前)に堆積した鉱物が溶けてできたと考えられている。

今回アカバ湾で新たに発見されたものは、海岸に近いのが特徴だ。

すでに知られていた紅海の深海塩水溜まりは、いずれも海岸から25キロ以上離れたところにある。ところが今回ものは、海岸から2キロしか離れていない。

発見されたのは2020年のこと。海洋探検プロジェクト「OceanX」の成果だ。パーキス教授によると、サウジアラビアに面した紅海沿岸地域は、これまでほとんど注目されなかったのだという。

「塩水溜まり」を罠として利用する生物たち

水深1.77キロの海底で発見された塩水溜まりは、1万平方メートルの大きな塩水溜まりと、10平方メートル未満の小さな3つの塩水溜まりで構成されている。

この調査のスポンサーであるサウジアラビアの開発企業にちなみ、「NEOM塩水溜まり」と命名された。

酸素がない塩水溜まりはいわばデッドプールで、生命にとって過酷な環境だ。しかしそれを利用する生命がたくさん集まってきているという。

パーキス教授は「普通なら、この深さの海底に生き物はあまりいないのだが、この塩水溜まりは生命のオアシスで、分厚い微生物の絨毯が多種多様な生物を支えている」と語る。

特に興味深かったのは、デッドプールを罠として利用する魚・エビ・ウナギなどだという。

塩水には酸素がほとんどないので、うっかりそこに入ってしまった生き物はすぐに意識を失ってしまう。そこで捕食動物はデッドプールの近くに隠れて、不運な犠牲者をエサにするというのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る生物に荒らされない堆積層は地球の過去を知るヒントが

NEOM塩水溜まりは海岸に近いため、陸から流れてきたものが蓄積する。これは過去数千年で起きた津波・洪水・地震の痕跡が今に残されている可能性があるということだ。

都合がいいことに、塩水溜まりには酸素がない。だから海底で一般的な生き物が存在しない。そのおかげで塩水溜まりに刻まれた痕跡は、生物に破壊されることなくいつまでも残り続ける。

「塩水溜まりに形成された堆積層は、素晴らしいほど無傷のまま」と、パーキス教授は話す。

実際、ここから回収されたサンプルには、この地域に降った雨の記録が1000年以上途切れることなく刻まれていたという。

その分析からは、この辺りでは豪雨による洪水が25年ごと、大きな津波が100年ごとに起きているらしいことが判明している。

こうした災害についての発見は、現在アカバ湾沿岸で進んでいるインフラ開発計画にとって非常に重要な知見であるとのこと。アカバ湾沿岸は、現在都市化が急速に進んでいるところだ。

パーキス教授は将来的に、「アカバ湾に接する他国とも協力して、地震や津波のリスクを評価したい」とのこと。もっと高性能なサンプル回収装置で過去1000年の歴史をさかのぼってみたいとも話している。

References:’Unlucky’ creatures that enter rare Red Sea brine pools are immediately stunned to death | Live Science / written by hiroching / edited by / parumo

メイドインアビスっぽい

見てもよくわからない

海の底に池があるのか

どうしてそのようになるのだろう

不思議だねぇ

※2

水中に水たまりがあるって時点で不思議な光景だよね…

※2

液体が縞々になっているジュースやカクテルを作るときなどと同じで、比重の重い液体が底に溜まると同じ原理じゃない?

一番簡単なのは水にシュガーシロップを入れるわかりやすいかも?

あるいはコンビニのコーヒーを買った後にシュガーシロップを静かに入れると、混ぜるまでは底の方だけ甘くて、上の方は甘くないアレ

あと海は上層の対流層以外はあまり大きな水の動きがないので、深海は大きく撹拌されないのもある

>>2

他の方も述べてるとおり、何かが溶けていて濃度が濃い水と薄い水とでは混ざり合いにくいのです

海水にも塩分は豊富ですが、記事によると、鉱物が溶けている旨の記載があるので、通常の海水より不純物が多くトータルの濃度は海水より濃いと思われます

また、微生物の層が形成されているとの記載もあり、微生物の種類によっては、バイオフィルムと呼ばれる膜のようなもの(排水口のヌルヌル等のイメージです)を形成し、外的要因から身を守る種類もいるので、そういった粘性の高い物質も混ざっているのかもせれませんね

そして何より、他の生物による撹拌が生じないのが大きいのでしょう

とはいえ、理屈は色々あれど、幻想的な光景に圧倒されてしまいますね

深海はまだまだ神秘の宝庫なんですね

俺ちゃんの起源が紅海にあったとは……

どういう調べ方したらそんな水たまりから雨だの地震だのの情報が紐解けるんだろう

海水と淡水が静かにぶつかるところだと屈折率の違いから水の中に川が流れているように見える