この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る地球上にはほぼあらゆる場所に生物が存在する。微生物に至っては、121℃もの煮えたぎる熱水が噴き出す深海の噴出孔や高濃度の放射能が充満する坑道など、人間にはとても住めない有害な極限環境でもその生存が確認されている。

こうした極限環境微生物は、塩分濃度が極端に高い場所や強酸性の環境でも見つかることがある。もはや住めない場所などないのではないかと思うくらいだが、それでも弱点はある。超高温、高塩分、強酸性が同時に合わさった環境で生息している微生物は今だ発見されていないそうだ。

では、地球上でもっとも生物の少ない場所はどこだろう?生物が住める限界を探すため、科学者らはエチオピアのダナキル砂漠で調査を行った。

生物が住める限界を求めて

生物が住める限界を求めて、研究者たちが向かった先はエチオピアのダナキル砂漠だ。

ここは長さ249キロにも渡る不毛の灼熱低地で、ダロル火山があり、さまざまな色をした地熱地帯が広がっている。近くにある湖水の塩分濃度は非常に高く、超高温で強酸性と生物にとっては地獄のような環境だ。

研究チームはこの場所をくまなく探し回り、ここを棲み処としている生物を見つけようとした。いくら塩分濃度が高くでも水があるにはあるからだ。

だが、この地にまで進出した、先駆的な極限環境微生物が存在する明確な証拠は見つからなかった。残念だが決定的な事実だ。

「生命が細胞の内と外の両方で機能するためには水のある環境が必要だ」とロンドン自然史博物館の宇宙生物学者、ルイーザ・プレストン氏はいう。

だから、地球外生命体を探す宇宙生物学者は必死になって地球外の惑星に水の痕跡を探すのだ。

しかし、フランス国立科学研究センターの多様性微生物の専門家で研究著者のロペス=ガルシア氏によると「この研究は、ただ惑星の表面に水があるだけでは生命が存在するのに十分ではないということを思い出させてくれる」と言う。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る過酷な環境であるエチオピアのダナキル砂漠に微生物が生息しているかどうかを探す研究者

image credit:Nature Ecology & Evolution

厳しい塩分濃度や強酸性の組み合わせはどんな生物にも過酷

研究チームは生物らしきものをいくつか発見したが違った。極限環境には見る者を騙して生物だと思い込ませるような物体があるのだという。

地球上の多くの極限環境微生物は、古細菌(アーキア)に分類される。

これはわたしたち人間を含むあらゆる動物、植物、菌類を包括する生命の樹の枝の一本で、細菌(バクテリア)、真核生物(ユーカリオタ)と共に全生物界を3分している。

2016年から18年にかけてロペス=ガルシア氏らは古細菌を求めてダロル火山を数回訪れ、温度、塩分濃度、酸性度がさまざまに違う水域から無数のサンプルを採取、広範囲な技術を駆使して、苦労して生命の痕跡を探した。

しかしわかったことは、厳しい塩分濃度や強酸性の組み合わせはどんな極限環境微生物にとっても過酷すぎることだった。

高濃度のマグネシウム塩は細胞膜や大きな分子を致命的に破壊し、もうひとつの生命限界要因と思われた。

この画像を大きなサイズで見る

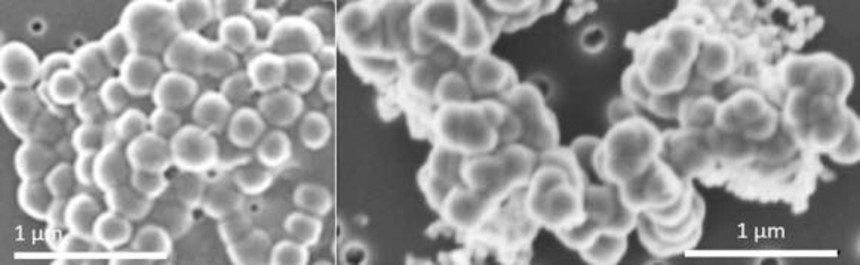

この画像を大きなサイズで見る人間を欺く疑似生命体「バイオモーフ」

一方、ナノスケールサイズの、二酸化ケイ素(シリカ)が豊富な小さな細胞にそっくりのたくさんの疑似生命体が見つかった。

バイオモーフとして知られるこれらの疑似生命体は「一種の警告だ」とロペス=ガルシア氏は言う。もし、別の惑星からロボットが採取してきたサンプルの岩石にこのバイオモーフがいたら、熱心な科学者が本物の生命の痕跡だと勘違いしてしまう可能性があるからだ。

だからといって利口な極限環境微生物がそこにまったくいないとは断定できない。

生命はわたしたちがありえないと思っている場所にも、いつだって生き延びる道を見つけ出すものだ

とプレストン氏は語る。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る極限環境微生物の細胞(左)と生命に似た疑似体(右)

image credit:Nature Ecology & Evolution

極限環境微生物の適応進化に期待

だが今回の遠征調査には希望もあった。ダロル火山低地の水域に、単細胞の古細菌が発見されたのだ。

これらの古細菌は進化の樹のたくさんの枝を象徴していて、彼らの共通の祖先がカリウムを利用して高温に適応しようとしたせいなのかもしれない。

こうした適応は火星のような過酷な惑星の下に閉じ込めらた地下水や塩水湖で絶滅・生存を問わず、極限環境微生物の痕跡が見つかる可能性がある理由だと考える研究者もいる。

宇宙生命体の生息限界は、地球にいる微生物の場合とは違うかもしれない。

だが地球上では誰もが知っているこうしたことが生物が生きられる条件なら、ほかの惑星にもわたしたちが知らないだけで生物が生きられるほかの条件があってもいいはずだ。

References:Nature Ecology & Evolution / written by konohazuku / edited by usagi

非生物のバイオモーフだと思っていたら実は未知のケイ素生命体の胞子で…という展開

これが核というかフレームになって、生命が発生する可能性もあるのでは?

生命の発生場所は「原始の海」→「タイドプール(水たまり)」→「熱水噴出口」と有力候補を変えてきた。

なら深海の高温な場所では「コアセルベート」より「シリカ」が有利かもよ。

地球外の話として、水を必要としない生命体っていないのかな?

宇宙はものすごく広いから、いてもおかしくない気がするんだ。

※4

その疑問に関連した、最近の福岡伸一氏(生物学者)の新聞コラムで、地球外の生命は地球の生命とは似ても似つかない形をしているだろうという予測を書いていた。

地球型の生命には水の存在が欠かせないし、もし地球外に発見したとしても似通った進化史を辿る可能性があるので、自分としては拍子抜けするほどそっくりなものが見つかるのではと想像していただけに、すこし意外な内容でしたね。

ttps://www.asahi.com/articles/DA3S14247236.html(会員限定記事)

SFだと無機生命体ってのはお約束だよな

夢としては見たいが、やっぱ水があろうと生命にも限界はあるんだな

今後の宇宙探索にも期待したい

その地が楽園か地獄なのかは生き物次第だね

カルシウムの代わりに一周軽いマグネシウムを使う生物とかは居るから

似た化学現象を一周違いの元素や、化合物から実現、置き換え出来るなら生命には物凄い可能性が秘められている。

それこそナトリウム(三周目筆頭)やカリウム(四周目筆頭)の代わりにルビジウム・セシウム(五周目筆頭・六周目筆頭)、カルシウムの代わりにバリウムなどの元素で置き換えする生物なんかも出てくるのかも知れない。

ただ、常温で気体・液体の元素は重くなるほどに少なくなるので矢張り置き換えにも限度はあるだろうけど。

古細菌と真核生物は分けられなくなっていそうではあるよね

地球環境だとケイ素生命体は存在した次の瞬間に崩壊、もしくは結晶化して生物としての機能を失ってしまうんだよね・・・。

そう言えば、少し前に大騒ぎになった話があったな。

火星から地球に落ちて来たと思われる隕石から、生物のような

形をした物が見つかって云々という事が。

地球上に生物がいない場所があるとは驚きだ

なんとなくカラフルな色=中国の川という思い込みw

宇宙人「水と酸素の組み合わせの環境で生活できる生き物は流石に居ないだろw」

疑似生命体ではなくケイ素生物の死骸なのでは

ウイルスってどこにでもいられるんか?

つーか生き物なんかあれ

炭素と違って、ケイ素同士の結合は不安定だから

崩壊するか、逆にガッチリ結合して結晶化する

それに、炭素の化合物はたくさんあるけどケイ素のそれは少ない

生命の素材としては、はるかに炭素の方が有利だから

両方の素材が存在する環境だったら、まず炭素系生命の一択だと思うよ

仮にケイ素系の生命の萌芽が生まれても、淘汰されちゃうだろうね

高濃度の”放射能”じゃなくて”放射線”だろ

海にも『カイロウドウケツ』って言う、二酸化ケイ素の繊維でできた海綿がいるからなあ。

ケイ素って案外生命の源になるんだろうか。

チリのアカタマ砂漠だと思ってたんだが。

数百年雨がふってない場所もあるくらいだし