この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る最新技術によって、これまで世界の隅々で埋もれていた人類史の詳細が明らかになりつつある。

なによりすごいのは、30万年前にアフリカで誕生した人類の進化を、生きているものと化石のDNAを分析することによって再現したことだ。

遥か昔のアフリカとユーラシアの人々の亡霊たちが、生体分子の研究により、極小世界にまで到達することのできる科学の力を通して、よみがえったのだ。

2000年前に描かれた北米最大の壁画をデジタル解析

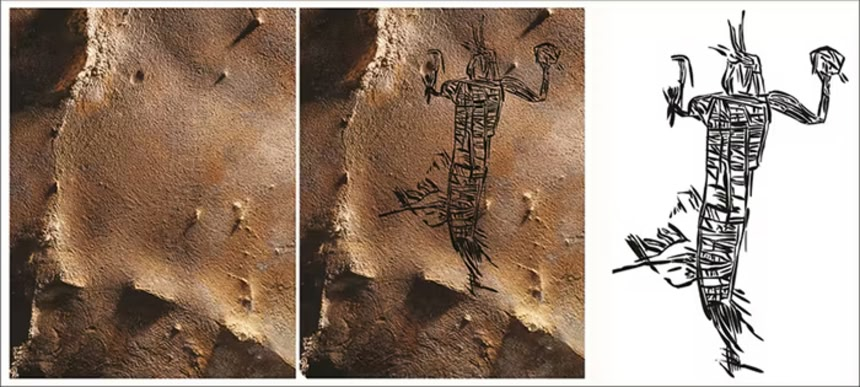

岩石の表面をデジタル解析をすることによって、およそ2000年前の北米の太古の亡霊がどのように私たちの前に姿を見せたかが、明らかになった。

アメリカ、テネシー大学のヤン・シメック教授らが、アラバマ州にある洞窟の天井に描かれた巨大な絵を『Antiquity』誌に公開した。

人間や動物の姿が描かれたこれらの絵は、北米で見つかった洞窟壁画としては最大で、どうやら、冥界の精霊を表わしているように思える。

下の最初の写真は、アメリカ南東部の先住民にとって神聖な生き物である、ダイヤガラガラヘビを描いていて、その長さは3メートルもある。次の写真は、背丈が1.8メートル以上ある人間の姿だ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る発見された絵の年代に関しては、古代の人々が洞窟で使ったと思われる灯火の名残から明らかになった。

アメリカ竹の松明を壁に突き刺して使った痕跡が残っていて、それを放射性炭素年代測定した結果、西暦133~433年頃のものであることがわかった。

これは、古代のアーティストたちが洞窟内に残した土器片の年代とも一致している。

問題は絵を見る方法だ。洞窟の天井の高さは、わずか60センチしかなく、巨大な絵を後ろに下がって見るわけにはいかない。

対象物や場所を、異なる角度から何千枚も写真を撮影して、それをデジタル処理して3Dにする写真測量法という技術でしか、その全体像を見ることはできない。

写真測量法は、遺物や建物、風景、洞窟などを記録するための手ごろな技術として、考古学においてますます使われるようになっている。

この技術のおかげで、シメック教授の研究チームは、洞窟の床を4メートルまで”低く”して、描かれている絵の全体像を初めて見ることができた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る古代人類が熱心に描いた壁画アート

岩絵はほぼあらゆる大陸で見つかっているが、最古のものは少なくとも6万4000年前にさかのぼるものだ。

これまで私たちがわかっているものは、過去に描かれた岩絵のごく一部にすぎないといっていい。

使われていた色素はくすんで、消えてしまっているものもあり、薄い刻印は侵食によって見えなくなってしまっている。

洞窟の壁は崩れやすく、炭酸塩の堆積物や泥で覆われていて、たとえ、多くのアートが今も残っていたとしても、研究や新しい技術に投資しない限り、見ることができない可能性がある。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る北米で自然の光の届かない洞窟の闇の世界の中に、ひっそり埋もれたアートが見つかったのは1979年のことで、ヨーロッパでの発見(スペイン北部アルタミラ)から1世紀以上たっていた。

500ほどのヨーロッパの洞窟には、260万年から1万1700年前の更新世時代の岩絵が存在することが知られている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る最新のデジタル処理技術で明らかになる古代壁画に記されたもの

この研究にとって重要なサンプルが、撮影した画像をデジタル処理することで初めて明らかになった。

下の写真は、スペイン西部エストレマドゥーラ地方にあるマルトラヴィエソ洞窟の手形のステンシルを写したものだが、一見しただけではなにもわからない。この洞窟のアートを年代測定するのに適したサンプルを探していたときには、すぐには見つからなかったのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るこのステンシルは、炭酸カルシウムが堆積していてほとんど見えなくなっていた。この部分の写真撮影を行い、デジタル画像補正ソフトを使ったところ、手形ステンシルが鮮明に浮かび上がった。

この6万4000年前の手形ステンシルは、70年間にわたって洞窟を集中的に調査したにもかかわらず、コンピューター画面で再生できるようになるまで、発見されることなく埋もれていたのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る更新世で一般的だった壁画テクニック、ライト・エングレーヴィングは、肉眼で見つけるのはかなり難しいが、斜めから光を当てると、その一部が浮かび上がってくることがある。

写真測量法に似た、反射率変換イメージング(RTI)という技術は、3Dモデルにあらゆる角度から光を当てることができ、より完全で複雑な像を示すことができる。

普通の写真では難しいが、スペイン北部エル・カスティージョ洞窟で撮影された下のバイソンの写真からはどうだろうか。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る空港のセキュリティ技術が洞窟壁画に応用できる

洞窟壁画の未来の考古学調査は、最近の空港セキュリティの発達によって恩恵を受けることになるだろう。

空港の全身スキャナーは、衣服を安全に透過する赤外線周波数を使って、隠された武器や密輸品を露わにする。

同様の技術が、先史時代の壁の漆喰層を通して、下に描かれた絵を”透視”するために活用されている。こうしたスキャナーが、狭い洞窟の中に持ち込めるほど小型で安価になれば、この先、どんな亡霊が姿を見せるか、誰にもわからない。

References:Ancient cave art: how new hi-tech archaeology is revealing the ghosts of human history / written by konohazuku / edited by / parumo

ツチノコが居た

原始人や古代人が描いた絵は、たいへんに上手なものが多いが、

古代にも「画伯」がいたのだと知ってほっこりした。

いきなり亡霊とか頓珍漢な喩えするからワケわからんくなる

※3

喩えというか、英語のゴーストは

写真用語で光の反射の映り込みとかにも使うけど、

「不鮮明な痕跡」「弱々しい像」みたいな意味もあるから…。

※5

と、草薙素子のゴーストはささやく…

古代洞窟壁画に描かれた幽霊像から人類史における亡霊概念と死生観の発達過程を探る、みたいな研究があったらそれはそれで面白いかも

今回の主題はそちらではなく観察技術の発達により今まで見えなかった古代の作品が認識できるようになったということみたいだけど