Lindrik/iStock

�������ΤΥ�����������ʥ�ѡ��̥��ˤˤϡ����̤��Ϥ�����¤Ħ�郎�����̤���������¤�Ǥ��롣�����ϥ⥢���ȸƤФ�Ƥ��ꡢ��¤������֤��줿��Τ�ޤ�����900�Τ⤢�롣����ɴǯ��δ֡�������ʤĤ�³���Ƥ����⥢�����ϡ��������ä��ݥ�ͥ����Ҳ�ν�����������ޤᡢĹ���֡�����Ԥ����δؿ���椭�Ĥ��Ƥ�����

������ۤ����̤Υ⥢�����Ϥ��ä������Τ���˺��줿�Τ���������ħ���Ƥ����Τϲ������͡����⤬�����⡢������ϴ����˲�������Ƥ��ʤ���

������������ο����ʤ�ȯ���ϡ��⥢�����˴ؤ���������礭���Ѥ��뤳�Ȥˤʤ뤫�⤷��ʤ�����

�⥢�����κ��о���ھ���ʬ��

���⥢������90��ʾ�ϡ���Ρ���饯�Ȥˤ�����о�Ǻ��줿�������������Τ�1��ˤ������ʤ��ų���ǤǤ����л���ʮ�и�����������ʥ⥢�������뤿������̤��ФϤ��٤Ƥ�������ΤߺΤ��Ƥ��롣���������ھ���ʬ�Ϥ����ƥͥ�������������ؤ��ϼ��ųؼԡ����顦���㡼���åɤϡ���Ρ���饯�ˤ���Τϡ��Ф����Ǥʤ��ȸ�����

�������ڤϡ��ճ��ˤ⥫�륷��������ʤ�˭�٤Ǥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ������Ĥޤꡢ�������ھ��ˤϡ���ʪ����Ĺ�䤽�μ����̤���뤿��ˡ�������ʬŪ�˽��פ����Ǥ������äƤ��뤳�ȤȤ������ȤʤΤǤ�

abriendomundo/iStock

�⥢�����κ��о줽�Τ�Τ������ʾ����ä�

������ޤǤϡ����κ��о���Ӥϡ��⥢��������������Ǥ��ꡢ�������Τ����餳����˱��֤���ΰ��Ū���֤�����ä��Ȥ����Τ�������ä����������������κ��о�˻Ĥ��줿400�ζᤤ�⥢�����Τ����Ĥ����ڤ�����졢�֤Τ褦�ʤ��ä��ꤷ����ι�¤ʪ�ǻ٤����Ƥ��롣

�������Υ⥢�����Ϥ�Ȥ�Ȥ��������֤���Ƥ�����ΤʤΤ������о켫�Τ���̱�ˤȤäƿ����ʾ��Ǥ��ä��Ȥ������Ȥ��Ƥ���Ȥ�����

��Τۤ��ξ����ڤϡ���®�����������ष�ơ���ʪ��ɬ�פʱ����Ǥ��ʤ��ʤäƤ��ޤäƤ��ޤ�����

�Ǥ⡢���κ��о�Ǥϡ����к�Ȥβ����ǽФ���ξ����ʤ����餬���������ि�ᡢ��ʬ�伫���������������Ǥ��ե����ɥХå�����륷���ƥब�Ǥ������äƤ���ΤǤ�

Easter Island Statue Project

˭�����ھ�����ĺ��о�����Ȥ�����

���ھ���˭�����⤵�뤳�Ȥʤ��顢�μ襵��ץ����˥Хʥʡ��������⡢���ĥޥ��⡢�����Υ��ʤɤθ���κ�ʪ�κ��פ����Ĥ��ä����������ξڵ�Ϥ��٤ơ���Ρ���饯�κ��о줬�⥢���������Ϥ��ä������Ǥʤ��������Υ�ѡ��̥��Ҳ�ɬ�פʿ�ʪ���Ƥ뤿��ˤ�����˭�����ھ�����Ѥ��������ʤ�ϫƯ�Ϥ��������ι⤤�̺��Ϥ��ä����Ȥ��Ƥ��롣

���������ǡ����䡢��Ρ���饯�ε����������Фΰ��縶���ϤǤ��뤳�Ȥ�ͤ���ȡ������ʿ��⤬�ФƤ��ޤ���

�������ھ�������ʪ���Τ������ʤ��ƤϤʤ�ʤ����Ť�ɬ���ʤǡ��������θ����ɬ�פȤ������Ϥ�˭���ˤ��뤿��ˡ���Ρ���饯���餬�ڤ����Ф�Ƥ�����ǽ��������Ȥ������ȤǤ�

�⥢�����Ϻ��о��äƤ���

������Ǥϡ��ʤ����⥢������줿���Ǥ���֤η�˷��Ƥ�줿�Τ����������⥢�����ϡ������Ū��Ω�Ƥ�졢˭���ε����ȴط����Ƥ��Ƥ���Ȥ����⤬���뤬������θ���Ԥ����θ���Ĵ�������ʳؤ˴�Ť����ڵ�����Ƥ���Ȥ�����

���֤Τ褦�ʷ꤬�����Ƥ����Τϸ����ޤǤ�ʤ����⥢������������˭���ʳڱ��뤿��˷��Ƥ�줿��ǽ�����⤤���Ȥ��Ƥ��롣

abriendomundo/iStock

���ֺ���θ����̤ϡ���Ρ���饯�ˤ����������٤ơ����ڤ�줫�鱿�ӽФ����Τ��ԤäƤ����Ȥ�������Ū���Ѥ��ޤ���UCLA�ιųؼԥ��硼������͡��ե��ƥ���֥�դϸ�����

��Ρ���饯���֤���Ƥ���⥢�����ϡ����о줽�Τ�Το�����������μ¤ʤ�Τˤ��뤿��ˡ������ˤ��Τޤ��֤��줿�ΤǤ��礦�������θ�����ʸ�ϡ���Journal of Archaeological Science�٤�ȯɽ���줿��

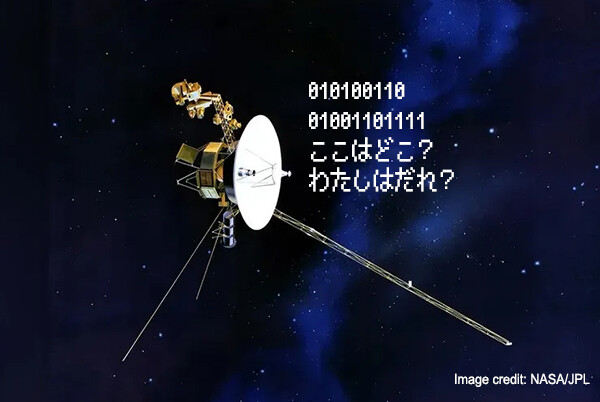

�⥢����˭���Ȥ����ͤ����濴�ˤʤ��Τǡ���ѡ��̥��Ǥϡ��⥢���������ˤ��������ʪ�������ˤ����ƶ�������ȿ������Ƥ����ΤǤ�

References:foxnews / sciencealert.�ʤ�/ written by konohazuku / edited by parumo

�ɵ�����2020/1/20����ʸ������������ƺ������ޤ���

���碌���ɤߤ���

���Ū�ߥ��ƥ�����ȡ���إ���⥢�����ޤǡ���˳ؼԤ�̤���˲�������ʤ�5�Ĥθ����ʪ

���Ū�ߥ��ƥ�����ȡ���إ���⥢�����ޤǡ���˳ؼԤ�̤���˲�������ʤ�5�Ĥθ����ʪ �⥢������Ƭ�����ǤϤʤ����ϲ�������줿�ܥǥ�����̩

�⥢������Ƭ�����ǤϤʤ����ϲ�������줿�ܥǥ�����̩ ����������ӥ�����ᤤ���Фη�¤ʪ��¿��ȯ�������

����������ӥ�����ᤤ���Фη�¤ʪ��¿��ȯ������� �л����ä���˺��夲�����ס��ڥ롼�ε����¤ʪ�֥��롦�ܥ륫��פ���

�л����ä���˺��夲�����ס��ڥ롼�ε����¤ʪ�֥��롦�ܥ륫��פ��� ��������ԥ�ߥåɤȸ�®�٤ο��ͤ��������פ������ȡ������奨���ץȤ�����Ի�

��������ԥ�ߥåɤȸ�®�٤ο��ͤ��������פ������ȡ������奨���ץȤ�����Ի�

6175

6175 313

313 11

11 37

37

������

1.

2.

3. ƿ̾������

��ɤνꡢ���Υ⥢���η��ˤʤä��Τ����Ϥޤ�ϰ��β��Ǥ��ä��Τ��������ʤ����

ʸ��Ū��ͳ�����������������Τ�������

4. ƿ̾������

̵�������Ȥ�����ȯ����⥢���ο���˵������ƥݥ�ͥ��������ȳ�̿�������Ȥʤ��⥢���ȶ�����ˤαƤ�����Ƥ��ä������

5. ƿ̾������

�褯�狼��ʤ���

�֥⥢���������⤤���פȤ��������顢Ω�̤ǰ�ư�������¸���������������

�ֳ��Τۤ��������Ω�ġ���ͳ�������餯��ĥ��Ǥ��ä�����

���뤤�����ΤȤϰ㤦�Ф�˹�Ҥ��ܤ�����Ƥ�����Ū

�����ˤĤ��������ʤ�����ʤ�����

6. ƿ̾������

�⥢���ä��ˤʤΡ����ʤΡ�

7. ƿ̾������

���о���Ф�衼��Ĵ�٤Ƥ����500�����ߤ�������פäƤ����������ΰ�ԤνĤ�����ʸ�����äȤ���衣

8. ƿ̾������

���Ȥ˴ؤ��ͭ��Τ�

���㤢����ưʪ���Ф���ƻ���Ū�ʰ�̣�礤�Ȥ��Ĥʤ���

ή�Ф˿ͤˤϸ������ʣ�

9. ƿ̾������

�ʤ����ɤ����ơ��⥢��������WHY��

10.

11. ƿ̾������

�ޥꥪ�Ȥ��ѥ��ǥ������Ȥ�

���⤷�Ƥ���⥢����

�ΤϷ빽�������ɺǶ�Υ⥢����

���⤷�Ƥ��ʤ��ʡ�

12. ƿ̾������

��3

�⤦���ۤܲ������Ƥ��

������������˽���Ǥ���ã������ϡ����������Υ��桼��Υ���²���äƻ���ʬ���äƤ롣���ΰ��������ҥ����̤��Ϥäƥ�����������ˤ��ɤ��夯��DNAĴ����Ƚ�������Τ衣DNAĴ���ä������͡�

����Υ��ҥ��ˤϥƥ����Ȥ�����¤�����äơ��⥢�����ν���η��Υȥ����ȥ���θ��ˤʤä����ƥ������Τ������¤�����¤�ǡ��ȥ����ȥ���ˤ������롣�⥢����13�������Τ�����¤����Ϥޤäơ�14�����ˤϴ�Ⱦ�Ⱦ�Ȥ����ˤʤäơ����θ���粽���Ƥ�����

�ޤ������Ƽ������Ǥ���

����¾�ξ����ܤ���Ĵ�٤Ʋ��⤷�Ƥ�Τǡ�����̣������С�Ķ�︽�ݤ���פȤ��������ȤΥ�����������Υ⥢�����ι����ɤ�

13. ƿ̾������

�ط��ʤ����ɡ�����쥬����ห��Ȥ����פ��Ф���

14. ƿ̾������

�⥢���α��¤Τ���δ������ǿ��Ӥ��ʤ��ʤäƼ����˲����ʤ���ʤ����⤢�ä����ɵդäƤ��Ȥ�FA��

15. ƿ̾������

��12

����Ⲿ��ΰ�Ĥǡ��ۤܲ����ϸ�����ʤ�ʤ�����

Ƚ�������Τϡ��������������ʿ�ηϤ�̱²���������Ƥ����餷���äƻ���������Ρ�

�������ǽ�������ԤǤ��ä������ˤϤʤ�ʤ��������Ƥ������ϰ�ˤ������������������������β�����ǽ��ʸ����ͳ��ˤĤ��Ƥ���ڤ���Ƥ��ʤ����顣

16. ƿ̾������

�⥢���Ȥ����ȡ��Х�������⡼������

�ӥǥ����ʤκǽ�˽Ф����⥢���������פ��Ф����

�Ի��繥���äƵ������ϡ��������äƻ���������Τ�

17. ƿ̾������

��12�ؤ���

����������ȥ���ʤΤ������

�������ʤΤϥ����Ȥ����ǡ����⤷�������Ȥδ����Ԥ���Ϻ٤��������������ä�Ĵ�٤Ʋ��⤵��Ƥ뤭����Ȥ��줿���Ǥ���

18. ƿ̾������

�桼�⥢���ݤʤ�ʤ����ȡ�

19. ƿ̾������

¿���Υ⥢�����ϡ������äƤ���ư��������ʤ���

�Ф�ư���������֤��Ƥ��������ä���ʤ�����

20. ƿ̾������

��12

�����ɤɤ�������ͳ�Ǻ��졢���οͷ��ʤΤ��������ˤϤʤäƤʤ��ġ�

21. ƿ̾������

��6

�������Ȼפ���

���Ȥμ̿�������ΤĤ��⤽������

����ˤ褯����ȸԴ֤ΤȤ����ˡɲ����ɤ��夤�Ƥ��Τ⤢��

�������ܤ�ô�äƤ�Ȥ����Τʤ���������������ʤ�������Ȼפ�

22. ƿ̾������

���ʤ궽̣����������Ȼפä���

��¿���θ�����𤫤顢�⥢���η��ߤ����ʤ��Ĺ�����Ϥä����ȤϤְܴۤ㤤�ʤ������������������Ū���äƤ����¤�����֤��줿�⥢���⤢���������

����β���ϡ����κǽ������Ū�䵡ǽ�ο仡�Ȥ��ơ��礤�˹;ڤ�;�Ϥ����ꤽ������

23. ƿ̾������

��19

�������ʤ������ƤǤϤʤ��Τ����Τ��

���ڤ�����ˡ������������֤�Ⱦ�������֤ޤǺ���ơ�

���ߤ˻��ޤ����֤���³���Ƥ���⥢������ͭ��Τ�����

�������¤�Ǥϡ��Ĵ��������Ƥ������֤�����˱������

�ʤΤ����ɤ͡����㳰��ͭ��Τ����Τ��

24. ƿ̾������

��7

�ޥ�����ץ쥹���������ʣ�

25. ƿ̾������

�ʤ�Ȥ����������ɤ��ܤ��Ȥ������餻�٤ä����Ϥǰ餤������Ƥ��ä��äƽƤ����餽���פäƤ����ɤ�äѤ��������ɤޤʤ��Ȥ������

26. ƿ̾������

�⥢���α������ϼ¾ڼ¸����Ԥ��Ƥ��뤾

������դ��Ƹ�ߤˤ��餷�Ƥޤ���⤫����褦�ˤ��Ʊ���

27. ƿ̾������

>>6

�ܺ긩������Ԥˤ���⥢����Ѥ˹Ԥä��������뤬���Դ֤ΤȤ����˥��줬���ä��������äƤޤ�����

28. ƿ̾������

�����ʾ��ͤ��ĥ�����������Τ��Ȥ褯�狼��ɤޤ����ε���ʥ⥢�����ޤ��äƤ��ΤϤ������Ȼפ���

�ݥ�ͥ����ǻפ��Ф������ɥ⥢�ʤ�����γ�����������ǡ�

29. ƿ̾������

��22

�ǽ��?

�⥢����äƤߤ������⥢�����Ⱥ�ʪ���褯��ġ����褷�⥢�����³���褦��

�ष��������㡩

���ܤǤ��뤬�Ĥ���Ƥ��褯��Ĥ��Ȥ��ΤäƤ����ΤǤ��θ����ʤȸƤ�Ǥ�����������

�ɤ��ι�Ǥ��ʪ����Ĥ��Ȥˤ��Ҵ��ʤ褦�ǡ�

30. ƿ̾������

�Ƥä���⥢����̵��������˭�٤˴ޤޤ�Ƥ����Ȥ������Ȥ�����Ω�Ƥ뤳�Ȥ���������Ϥ˳Ȼ���������ô�äƤ����Ȥ������Ȥ��Ȼפä���ä��衣

�⥢�����ȤϤ������Ф�����äѤꡣ

31. ƿ̾������

���ܤˤ���ФȤ����⥢����Ʊ���Ȼפ�������������Τ��ä��ä���

32. ƿ̾������

��26

������ͭ̾�ʼ¸������ɡ�

��������������Τ˼ºݤˤɤ���äƵ錄���������ʤ�����

�����إ⥢�����ϼ����⤤���٤Ȥ�����������˻ĤäƤ��ơ�

����ˤ��ƹͤ���줿���ڼ¸����ä�����

33. ƿ̾������

����ޤǤϡ��⥢�����ϡ��¤������Ѥ�����(̵������)���ä��Ȥ������������ʤ��ȴ��Ԥ��Ƥ�������ɡ��ʤ�����Ǹ�ϡ������Ƿ���뤱����ä���

34. ƿ̾������

(º﹃º )����Ū�ʴ�����Ȫ���������˭��ꤹ��٤Υ�Ρ�

�Ȥ��������Ƥ����ɷ�ɲ������������Τ����褯�狼���

���ڵ��Ǥ�˭����ä���̿���ͥ륮���ξ�ħ�Ȥ����ưʪ�η��Ȫ�˻���

���������ä��������ä��ɤ�����Ȥ����äƤ�����ʤ餢��������ʡ��Ȼפä���

����äƤ��äƤ����Τä���θ���������Ѥ�äƤʤ��㡦������

35. ƿ̾������

�⥢�����⤤����

�ݤ줿�⥢�������ھ줫�鳤�դ�ž�����

������������

���줬����ʸ�������ΤϤ��ޤ�Ǥ���ġ�

36. ƿ̾������

��20

�ƥ�����Ʊ���ʤ�ʤ��Ρ�

�פ���ˡ�¼�μ���Ū��ʪ�Ǥ��ꡢƱ���˶�Ʊ�Τ���«��Ǥ��٤Υ���ܥ롣

�ͷ��ʤΤϿ��ͤ��Ϥä����顣

37. ƿ̾������

>>35

����ʸ���θƾΤθ촶��ä��㹥����

38.