この画像を大きなサイズで見る

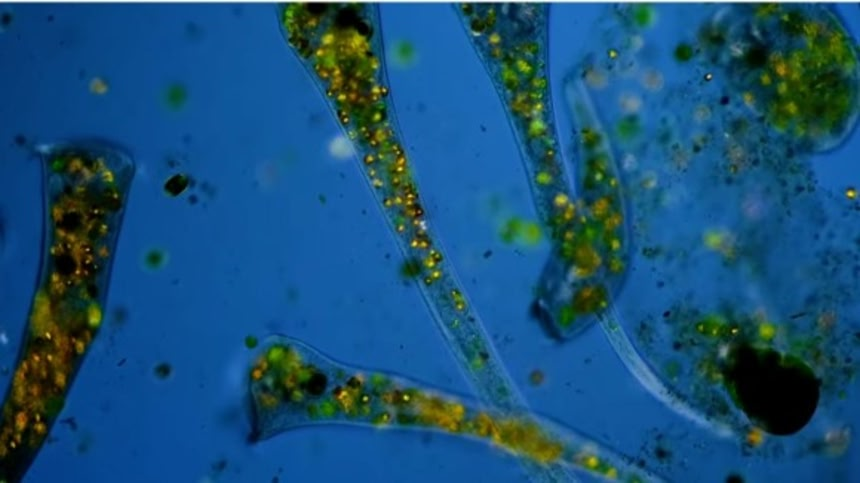

この画像を大きなサイズで見る物事をあまり考えない人のことを「この単細胞!」なんて言ったりするが、それはもしかしたら単細胞生物に失礼なのかもしれない。

新たなる説によると、彼らは私たちが思っているよりも案外いろいろ考えているのだという。

これまで科学者は単細胞生物の行動はプログラムされたもので、刺激に反応しているだけだと考えていた。だが『Current Biology』(12月5日付)に掲載された研究では、その概念をくつがえすかもしれない発見が報告されている。

単細胞生物は、自分の行動を自分で決めている

もちろん単細胞生物に”心”はない。しかし刺激に対し、どのように反応するのかを自分で判断し、意思決定しているらしい。

単細胞生物の行動は、刺激に反応するだけのプログラムではないかもしれない。むしろ、プログラムによって自分で判断するための仕組みを与えられているようだ。

アメリカ・ハーバード大学医科大学院のシステム生物学者ジェレミー・グーナワルディーナ氏は説明する。

100年以上前からある単細胞生物の行動に関する仮説

じつはそのような仮説は100年以上前からあった。その発端になったのは、1906年のハーバート・スペンサー・ジェニングスの研究だ。

その研究では、刺激物であるカルミンという虫を潰して作った染料をラッパムシ(Stentor roeselii)に浴びせ、苛立った彼らの反応を観察してみた。

するとラッパムシは、体をそらしたり、繊毛を変化させたり、ボールのように縮こまったり、体を切り離したりして反応したのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るさらにカルミンを繰り返し浴びせると、まるで回避の仕方を考え直したかのように、行動を変化させることまで確認された。これは単純なはずの生物にしては少々複雑な行動だ。

刺激物を回避しようとする単細胞生物の行動は、単なる反射として片付けることもできる。しかしジェニングスは、ラッパムシがそれぞれ別の行動で回避を試みていると主張した。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るだが、このジェニングスの研究は、1960年代にそれを確かめてみた研究者によって再現性がないことが明かされた。つまりデタラメであるという烙印を押されてしまったのである。

ところが、グーナワルディーナ氏はその反証研究こそがいい加減なデタラメであることに気づいた。何しろ実験で使われていた生物自体がまったく違うものだったくらいだ。

こうして、また新たにジェニングス実験の再現が試みられることになった。

ラッパムシは確かに自ら意思決定をし、行動を変えていた

グーナワルディーナ氏らはゴルフ場の池から手に入れたラッパムシを使い、まずはジェニングスのようにカルミンを使って刺激してみた。しかし、ラッパムシはちっとも変化しなかったという。

そこで、カルミンの代わりに小さなマイクロビーズをぶつけてみることにした。するとラッパムシはジェニングスが最初に報告したとおりの回避行動を見せてくれたのだ。

どのような反応を見せてくれるのかは、ラッパムシの個体やビーズをぶつけた回数によって異なるという。4種すべての行動を試みるラッパムシがいるかと思えば、いきなりボールになって体を切り離し、逃走を試みる個体もいた。

複雑な行動をとるには複雑な多細胞生物でなければならないという常識が揺らぐような発見だ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る個々の細胞にも自立性が備わっている可能性

「この実験の面白いところは、単細胞がこれまでのイメージよりもずっと複雑な行動をとれることを明らかにしてくれた点です」とグーナワルディーナ氏はコメントする。

どうやら苛立ったラッパムシは半々の確率で、縮まるか泳いで逃げるかを選んでいるらしい。それはまるでコイントスで次の行動を決めているかのようで、そうなる理由の解明がグーナワルディーナ氏の次の目標だそうだ。

また個々の細胞にある程度の自律性が備わっているという発見は、病気の発症メカニズムの研究にも新しい視点をもたらすかもしれないそうだ。

References:Single-celled organism can ‘change its mind’ despite lacking a nervous system/ written by hiroching / edited by parumo

ヴィーガンは食べるものなくなるな

遺伝子に膨大なプログラムが入ってるからな

決められた行動以外にも

1個の脳細胞程度の事は考えてるかもね

単細胞にも できるやつとできないやつ がいるんだろ

石ころをぶつけられると、やっぱり「やめろよ、痛いじゃないか!」ってなるんだよね、普通っちゃ普通だよね、ちょっとかわいそうな実験だね。

人が想像、発見できないだけで、心はあるのかもね。

判明してから愕然とするより何も考えてないって認識を最初っから捨てといた方が良いって事だ

我々に認知出来んでも死にたくない、子孫残したいって行動してるのだけは事実なんだからさ

そりゃそうだろ

物質じゃなくて生命なんだから

鳥の血に悲しめど 魚の血に悲しまず

声あるものは幸いなり

単純なモノに心がないとか、キリスト教的考え方だよね。

うーむ、そうすると…自分の体の中でも…

ミトコンドリアと他の部分では、全く別の行動を取ったりするのか?

又は、全体の協調に従う様になるのか?(そうじゃないと困るなぁ?)

行動生態学で言う意思決定は人間のソレと定義がちょっと違っていて、複数の選択肢の中からその状況で出来るだけ最適なモノを選ぶってことだから、自由意志だとか心とかは想定してないんだよね

カルミンおいしいよね

ゴッドイー○ーってゲームを思い出した。

なにをもって「意思」と定義してるか次第じゃ?

我々大脳をもった生物が示す特有の反応のみを意思というなら、そら単細胞生物の反応は意思じゃない!になっちゃうだけのような。

生き物なんだから、程度の差はあれ状況変化に応じて対応を選択するだろうし。

全員同じだと全滅しちゃうからね

もし単細胞生物のまま多細胞になる事が無く、

単細胞のまま大きく進化してたら

地球の生態系はどんなふうになってたんだろうなぁ

人間の体の中でも我が強いのが癌細胞になってたりしてな

刺激に対する反応に多様性があるから、何かしら生き残る個体が存在し、現在まで種を続けて来れたのではないか。

人間は少々複雑なだけで基本同じなんじゃないかな

単なる反射でなくて判断をしてるなら、“記憶”を行う何らかのしくみがあるはず。それを見つけるのが次の目標かな。

記憶は神経細胞間の接続によるもので、細胞1個では記憶しようがない、と言うのが単細胞生物に判断力が無いと考えられてきた原因だろうし。

河原の石を金槌で叩くと割れるものもあれば、転がって逃げるのもいる。ときには跳ねて向かってくるものもいるし、身を硬くして防御に徹するのもいる。

単細胞生物が感情的なのでは無くて、全ての生物が反射的なのかも知れない……。

小学校の理科の授業で見るような生き物でも奥が深いんだな

単細胞生物もサイコロをふるみたいな印象

細胞内小器官で量子効果が起きていて

そこに意思が生じているのではないかって仮説があったな

あと、この実験、植物細胞でもやって欲しい

そら人間の細胞一つ一つも意志的行動をしてるからな。原理が単純過ぎて誤作動が多いがそれが我々が言ういわゆる「病気」だな。造血細胞はデータを見誤って白血病を起こすし、アナフィラキシーショックも構成細胞による組織的誤認、人間が起こす過ちとまぁ、同じような間違いをしてるんだな細胞も。

後天的経験によって構築された回路から

導き出されたホルモン等化学物質に対する反射を

意志と呼ぶのではなかろうか‥

でたらめな反証研究した奴は割烹着でも着てたのか?

「心は無い」と断言するのがすごく引っ掛かる

心の有無の証明って出来るんだっけ?

人間の睡眠時の脳活動の変化の図とか見ると思うけど

多細胞生物一つとっても、その行動や生理は数多の細胞の共同作業なんだよな

量子論みたいに確率で反応決めてるとか?

どうだろう、半々とのことなのでそうかもしれないね

伸縮スイッチがあるのかもしれない

挙動だけを調べようとすると迷路に入るヤツだね