����ȯ�����줿���ΥǥХ����ϡ�Ķ�ƿ����Υե��륿���ڡ��ѡ��ȸ���ۼ����륫���ܥ�ʥΥ��塼�֤��ؤ��Ȥ߹�碌�������ʥǥ��������Ѥ��Ƥ��롣

��������ư������ˤ�����������Ф褯������Ǥ��Ƴ��夫��ۤ�100�ѡ�����Ȥα������뤳�Ȥ��Ǥ���ä��ν����Ϥ���������

�������ܤ��ǡ��������Υ��äݤ���������夬�ä���Ϥ�������̣�������ळ�Ȥ��Ǥ���Τ���

Supplementary Video 6

�������Τʤ���ξ�α

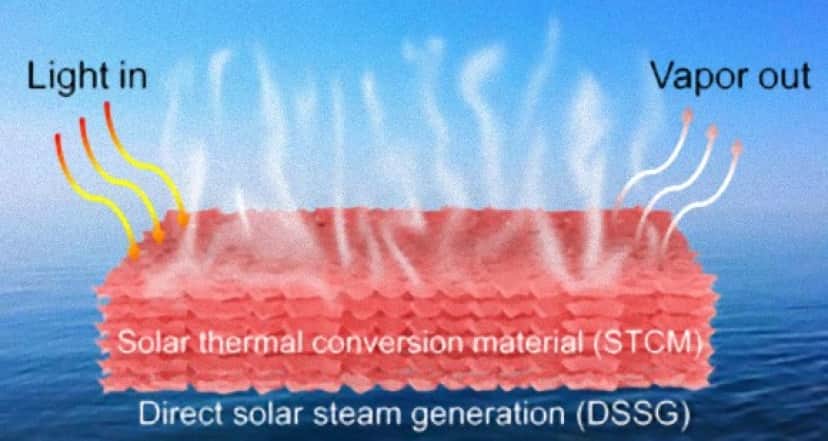

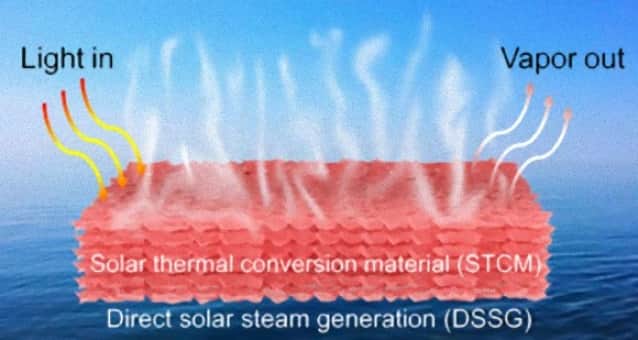

���츫�ϥ��ƥ��β��Τ褦�ʥǥХ����ˤ�פ��뤬�����λ��Ȥߤ��Τ��餢���Ρ�Ǯ�ǿ���ȯ�����������ƺƤӿ���᤹���Ȥǡ��Ϥ��Ƥ����Խ�ʪ��������Τ������פϾ�α�Ǥ��롣�����ǥХ����Ǥϡ����ۤΥ��ͥ륮���ǿ���ȯ�����롣���Τ����������Ǯ�˸�Ψ�褯ž���������������Ǯž���Ǻ�פ��Ȥ��Ƥ��롣

����������ʬ���ȯ���������������Ǯž���Ǻब���η뾽�Ǥ������Ƥ��ޤ��С����ͥ륮����Ǯ��ž���Ǥ��ʤ��ʤäƤ��ޤ���

�������ǡ��夬��ȯ������ȱ����뾽�������������ޤ��뾽�������������Ϥ������褦�߷פ˹��פ餷��������ˤ�ä�600���֤�Ķ����Ϣ³���Ѥ���ǽ�ˤʤä���

Monash University

�¤�����ΨŪ�ǡ��ѱդ�ʤ�

���������ȥ�ꥢ����ʥ�����ؤβ��إ��˥��������������ˤ��С��¤����ŵ��⤤�餺����ΨŪ�ǡ��������ѱդ����Ф����Ȥʤ��˳��夫��������Ǥ���Ȥ����Τ������礷����Τ������������ο͡�������ǰ����ʿ���Ϥ��롢���ͥ륮����ưŪ����ˡ��ȯ���븦���������ˤʤ�Ф����Ȼפ��ޤ����Ѵ�ʪ�δĶ�����ѥ��Ȥ��Ѵ�ʪ�������������ˡ�ˤ���������뤳�ȤǤ��礦����

���¸��Ǥϡ����ΥǥХ����������ۼ���Ψ�ϡ��ɤΥ��ڥ��ȥ�Ǥ��äƤ�94�ѡ�����Ȱʾ��ã����Ȥ�����̤������Ƥ��롣���Τ���ˡ������ξ��֤ˤ�����餺ͭ���˵�ǽ���Ƥ����Ϥ�����

���ޤ��������Ǥϡ�1ʿ����ȥ�ο��̤��Ф��ƻȤ��С�1��������6��8��åȥ�ο������Ф����Ȥ��Ǥ��롣�������ˤĤ��Ƥϡ��ޤ��ޤ�������;�Ϥ�����餷����

Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay

���Ťʿ�������ο͡���

�夬˭�٤����ܤˤ���Ȥʤ��ʤ��´��Ǥ��ʤ����⤷��ʤ����������ʿ�γ��ݤ�21������������ľ�̤��Ƥ����礭�ʲ����������������ȸ������ϵ�Ǥ��뤬������97.5�ѡ�����Ȥϳ���ǡ�ø���2.5�ѡ�����Ȥ����ʤ���������ø��ΤۤȤ�ɤ���ˤ��̶ˤ�ɹ���뤤���ϲ���Ȥ���¸�ߤ��롣

�����Τ���ˡ����������ѤǤ��������ΤΤ鷺��0.01�ѡ�����Ȥ���¸�ߤ�����������������ä䲹�Ȳ��Τ���ˡ�����������Ϥ���˵��Ťʤ�ΤȤʤäƤ��롣

���Ķ������Ĥ��뤳�Ȥʤ�����������Ѳ�ǽ�ʿ���Ѥ��뵻�Ѥ������Ƥ���ΤϤ��������櫓����

��Ĺ��³�����߱����Ǥ���Ȥ����ͤ⤿������������������ĤϤ����äߤ��Ȥ������ȤΤɤ�����α��Ƥ����Ȥ����������

�����θ���ϡ�Energy & Environmental Science�٤˷Ǻܤ��줿��

References:Water solutions without a grain of salt - Monash University/ written by hiroching / edited by parumo

���碌���ɤߤ���

���ε����鷺��120ǯ��ø���Ŭ���������ŪĶ�ʲ���뤲�����Ƹ����

���ε����鷺��120ǯ��ø���Ŭ���������ŪĶ�ʲ���뤲�����Ƹ���� ���������ǰ��߿��99.9�ѡ�����Ȼ��ݤ��Ƥ����Ķͭǽ�Ǻब�ͰƤ����

���������ǰ��߿��99.9�ѡ�����Ȼ��ݤ��Ƥ����Ķͭǽ�Ǻब�ͰƤ���� �٥륮���ξ��ؾ��Τ����Ф��Ƥ���Ǣ�����̤˰���롪���ե�å���ʰ����Ѥο�ƻ�夬���ή���ˤʤäƤ�����

�٥륮���ξ��ؾ��Τ����Ф��Ƥ���Ǣ�����̤˰���롪���ե�å���ʰ����Ѥο�ƻ�夬���ή���ˤʤäƤ����� ����������������Ф������ʽ�Ŷ�ܥȥ롢�ե�����ǯ��ˤ�����ͽ��ʥ������ȥꥢ��

����������������Ф������ʽ�Ŷ�ܥȥ롢�ե�����ǯ��ˤ�����ͽ��ʥ������ȥꥢ�� �����ҡ����ӡ��롢�����顣���ߤΰ㤤��̣�а����ҤǤϤʤ���������ʬ�˴�Ϣ��������Ҥ��������Ƹ����

�����ҡ����ӡ��롢�����顣���ߤΰ㤤��̣�а����ҤǤϤʤ���������ʬ�˴�Ϣ��������Ҥ��������Ƹ����

6175

6175 309

309 10

10 37

37

������

1.

2. ƿ̾������

����㤹������

����ʤ��Ƥ������������ѥ���������������줽��

���ܤϿ���¿������Ȥ�����Ͼ��ʤ�����������

3. ƿ̾������

����ǽ�������Ϥɤ����롩

4. ƿ̾������

������٤˻Ȥ��뤫���

5. ƿ̾������

��夬˭�٤����ܤˤ����

����Ĵ�٤��ʬ���뤳�ȤǤ��������ܤϷ褷�ƿ夬˭���ʻ�Ǥ�ͭ��ޤ���

���������˴�������Ȥष����ʤ��ΤǤ���

���Ǥ��뤳�ȡ����ڤ����ǰϤ��Ƥ��뤳�Ȥǿ夬˭�٤Ǥ���Ⱥ��Ф��Ƥ��ޤ������Ǥ����������ѿ�������ѿ�ʤɤλ��Ѥ�ޤ�ޤ��ȡ�����ɤ������ʤ��Τ����⤭Ħ��ȤʤäƤ��ޤ���

����Ū�ˤ����ܤϿ�˴ؤ��Ƥϰ¿��ʤɤȡ�̴�ˤ�פ�ʤ�������̿�Ǥ���

6. ƿ̾������

���ܤ�夬˭�٤Ȥ��������߱��̤ϤȤ⤫���Ϸ�Ū�ˤ��äȤ����֤˳���ή��Ƥ�������Ȥ����Ȥ�����̣�Ǥϼ¤Ϥ����Ǥ�ʤ������͡�

���ۿ���͢���̤������Ǥ�졢����褦�̤���

7. ƿ̾������

����������������

��ͭ�뵻�Ѥ�����ˤʤ�Τ�����������

�ʰ�Ū��ʪ�Ȥ��ƽ���ʬ���Ͻ��褽������

8. ƿ̾������

�����ɤ����¿���οͤ��Ȥä��鳤�ο夬�ϳ餷�Ƥ��ޤ��ΤǤϡ�

9.

10. ƿ̾������

Υ��������������Ӥγ��ߤʤɡ��Ȥ������¿������

11. ƿ̾������

�����ˡ����������ƽФ����Ϥɤ������������� �����ƺ�褵��³�������Ϥɤ��ʤ��������� ���ˤⳤ�ν���(��ʪ)�����������ɡ�

12. ƿ̾������

�������Ф��������䤷�ƿ���᤹���Ȥߤ��ɲä�ɬ�פ����

13. ƿ̾������

���֤����ʤ��¤���С����ɤ�觤�����

14. ƿ̾������

���������Ρ��Ѥ���

15. ƿ̾������

����äơ��դ˹ͤ���ȡ��������פ��ˤ�ƴ�ñ�ˤǤ���Ȥ����ä���

���������äơ����ʤ�������ȥ����Ȥ�����Ϥ������ɡ����Υ��Υ����ΥǥХ�����Ȥ��С��������������ʤ��˾���˳��夫��ֱ��פ��Ǥ��Ƥ��롣�ȡ�

16. ƿ̾������

�ष��������Τ��ŵ�������ʤ��ʤ�Ȥ��äƴ����ǻȤ��������ʡ��������������ѤȤη�礤�⤢�ꤽ��������

17. ƿ̾������

������뤫�������Ļ����

18. ƿ̾������

�����Ϥ�ŷ���ˤ�äƸ�Ψ������뤫�⤷��ʤ����ɡ������餷��ȯ�����Ȼפ���

19. ƿ̾������

ư�Ϥ�ɬ�פȤ������Ǻ�ι�¤���������Ѥ��Ƥ���꤬�����Ǥ��͡���ȯ������ʬ�⡢���餫����ˡ�ǤǤ���¤����Ǥ���С�����ʤ��Ψ�������ԤǤ�������

�����ϰ����ͽ�������֤Ǥ��롢�����������Τ褦��������ˡ����ڤ���Ȥ����Ǥ��͡�

20. ƿ̾������

>>8

����櫓̵���Ǥ���

�����������Фο������Ƥⳤ���3��ˤ�ڤФʤ��Τˡ�

���ȿ�Ȥä�����äƿ夬�ä���̵���ʤ�櫓����ʤ�����͡��Ϥ˴Ը�����Ƥޤ���Ȥʤ걫�Ȥʤ������

����Ѥˤ����ꡢ���ˤ��Τޤ��֤��Ʋ�������ʤ���

21. ƿ̾������

ư��Ǥϱ��夬�ɤ����鶡�뤵���Τ���������β����ˡ������

�ʤ�������

22. ƿ̾������

��11

��Ф��줿���ϡ����ߤ��ƿ�����Ѥ���Ф�������

���ϱ��ǵ��Ťʻʤ����

���äơ����������Ȥ��롩

������κ��?��۴Ĥä��ΤäƤ�?

���Ϥɤ�������¸�ߤ�³���ơ�����¸�ߤ�³����

ͷ�����ƤǤ���Ȥ���ʤ��¤�Ϥ�

����Ⱦ嵭���̤ꡢ�������Ѳ�ǽ�ʿ�����Τ�0.01%�Ǥ����ʤ�

�褷���10�ܤˤʤ����ȳ��Ϥɤ���ʤ�ʤ��������Τ�ͧã�ˤϲ��αƶ���̵�������

�狼�ä���

23. ƿ̾������

����ϥ����饨��ε��Ѥˤ�ɤŨ�����

�������ȥ�ꥢ��뤸���

24. ƿ̾������

�������������ʪ������˻Ȥ��ʤ��Τ���

25. ƿ̾������

��22

���ƤϤȤ⤫���ʤ�Ǥ�����Բ���ʸ�Ϥ��Τ�

���������Τ��ǽ�ʤ�

26. ƿ̾������

�߿ݤθ�Ψ���ɤ�ʬΥ��ˡ��ï����ȯ���Ƥ��줨

�ɤ�ʤ�����Ƥ�����Ĥ�����ũ��ũ�Ȥ��������㸺��ʤ���

���Ĥ������ȱ��Ĥ����ʤ��Τ���

27.

28. ƿ̾������

�������ˡ�Ǵ����ʾ�α��ϡ�̵���������ޤ�������Ǥ⡢����ʤ�ˤ���ˤ�Ω������������

29. ƿ̾������

�����Ѥ��Ȥϻפ�����ȯ������β���Ϥɤ���äƤ������

��ʬΥ�äƤ���������֤δ��ó�ȯ�äƴ�����

30. ƿ̾������

�������ζ���ȿ���β���Ϥɤ������äƤ�������

ư����������Ƥ�Τ��Ȼפä����ɤ��Τ���������䡹ͯ���Ƥ���Ȥ������Ǥ���Ƥ��������

31. ƿ̾������

ʸ�礷������ʤ����ܿͤΰ����꤬�ФƤޤ��͡�

32. ƿ̾������

��29

����������������ʬ����ֱ��η뾽�פ������鼡��ʨ���Ƥ��ơ����Ȥ��餢�Ȥ��龡����Ѥ�äƤ����ͤϡ�����ͤ�����������λ��פ�����˻��ޤ�Ƥ���褦�˸������������

�ʤΤǡ��ष�����ΥǥХ�����������ʬ��˥��Υ١����������Ȼפ���

33. ƿ̾������

��12����29

�褯ʬ�������ȯ������ΨŪ�ˤ����Ƥ��ޤ���

���Ȥϴ�¸�ξ�ί��Ʊ����ˡ�ʤΤǤϡ�

�褯�����줾��������Ǯ���������Ѥäƴ�����

��̵�����ɺ�夷�ƿ����������ˡ�פߤ����ʿ�

�����������γؽ��ɤ�ʪ��������Ƥ����ꤹ�뤱��

(���ͤ˷귡�ä��ƴ���֤����ӥˡ��륷���Ȥ֤���Ϥ�)��

�פϡ���ȯ����̩�Ĥ���ŷ��˷��Ф�

�䤨����ũ����ս�˽��ޤäƤ���褦�ˤ�����ɤ����ȡ�

34. ƿ̾������

���α��϶줽����

35. ƿ̾������

��25

�ͥ��ƥ��֤˥��饿��ʸ������οͤ��ⶵ�������ʤ뵤������ʬ�����

36. ƿ̾������

���ĤޤǤ⡡����Ȥ��⤦�ʡ��Ƥȶ⡡����������⡡�Ĥ�������ޤ���575 77��

37. ƿ̾������

��8

�ष�������ब���Х��лȤä��Ȳ��ꤷ�ơ��������夬�ä��Ȳ��ꤹ�롣

�Ǥϡ����夬�ä���ʬ�Ϥɤ��˹Ԥ��Τ���

��̡��̤ʾ��˳�������夬�äƤ�������͡�

38. ƿ̾������

����ǤǤ�����äƱ��ĤǺ��褦��ŷ�����äƤ��Ȥ�

�����ष�����ä������˲��ͤ����ꤽ��

39. ƿ̾������

����ø�岽�ץ��ȤǻȤ����������ե��륿�������ߤ��������ܴ�Ȥ��ʴ����Ƥ��Ȼפ����ɡ��ɤ����Ƥ������������Τ������������ʤ��Τ��ʤ�

���礻��ϥ����ޥ����ʤΤ���

40. ƿ̾������

��39

���줬���̿ͤ�̵�����ۤ����ȤǤ�פäƤ�Τ���

���������ǤϤɤ���äƿ����������Ȼפä����ɡ�ư���褯����ȳ����ۤ��夲�륫���ܥ�ʥΥ��塼�֤μ��Ϥ�Ʃ��������ʤ�äƤ��ꡢ�������ȯ�����夬ή������Ƥ��롣

�����ӽФ����Τϱ��ʤ��Խ�ʪ�����ǡ�����ƴ����Ǿ�ȯ���ƴ���������륷���ƥࡣ

��������˲��Ū��������

41. ƿ̾������

��21

��������ä����åפ˥��Υ��μ�����������ʬ���ޤ��Ƥ����ʤ�����

�������鵤�������Ѥ��ƿ夬����ʬ�ޤ����߹���Ǥ���

���������Ѥ��ƿ�ȱ�ʬ����ʬΥ����ʬ�ϻ��α�����߽Ф�

��ʬ�Ϥޤ����åפ��᤹�����äƻ��ʤΤǤϤʤ����Ȼפ���

����Ǽ����������������٤����դ����Ƥ뤬�����֤λ�����⿷��������˼���ؤ��Ƥ롣

�����֤�����ܵͤޤꤷ�ʤ��ǻ��ѤǤ������¸������äݤ���

42. ƿ̾������

�ˤ���ⲿ�⤫��ޤ��������ʤ����̣��������

43.

44. ƿ̾������

̤�褸����

45. ƿ̾������

>>3

���ǤȤäƤ�����鳤��ή���Ф�����ʤ���

46. ƿ̾������

��45

������ȴĶ������ˤʤ��

47. ƿ̾������

��3

�����ѤǤⲿ�Ǥ�Ȥä������������ʤߤ˼��곤�˰Ϥޤ�Ȥ����ܤϤ虜�虜��������̤�͢�����Ȥ���ǡ�

48. ƿ̾������

��21

�����Ǹ��Ĥ���̿���¤�Ǥϥ��饹�Υɡ���֤���Ϫ����ϤDz���ĤǤ����͡�

��Monash Xiwang Zhang�פǸ���������ȥɡ���Ĥ����֤ȶ������Ǥä��̿�����̰����Ǹ��Ĥ����ޤ���

��Monash chemical engineering professor Xiwang Zhang�פ��ȷ�̾�̤�ɽ������ޤ���

ͭ�����������Τؤ����ܤǤ��ʤ����ᤳ�줬�¸����֤ʤΤ��ǥ����ץ쥤�ʤΤ��������Ǥ�������ζ�����ˡ�ϸ������ˤ�Ƥ���ޤ���ľ��1�ߥ���ʻ���ɲ���صۤ��夲�Ƥ���褦�Ǥ����̿����Ȥ⤦�����������ʤΤ����ɡ�����ܤ�����ʬ��ľ�¤ʤΤ��ʡ�

49. ƿ̾������

���Ϥ�Ȥ�ʤ��Ǻ�ư�������֡��Ǻ���Ȥ߹�碌��ᥫ�˥���ι��פǡ��������ͥ륮��������Ư���褦�����֤������Ƥ���Ȥ����Ȼפ��������ιԤ��˶�Ť��Ƥ椯�����ͥ륮������ξ��ʤ��ƥ��Υ������˴��Ԥ��롣

50. ƿ̾������

��37

����������ˡ

51. ƿ̾������

��42

���äƤ����Τϡ����ѤȤ������Ѥ���Τϡ����Το��ѡ���������٤�����ʬ�Ϲ����Ѥ��Ѥ�����Ȼפ�������ɡ�

52. ƿ̾������

�������ʡ�����

���եꥫ�Ȥ�����Ȥ�������������в������ߤ�����

53. ƿ̾������

��25

����������ʬ���ꤲ���֡�����ɤ��äƤ롪��

54. ƿ̾������

���夽�Τ�Τˤ�ޤ��ޤ�̴�������

�Խ�ʪ�ޤ��

55. ƿ̾������

����ư����ȿ�ϲ�����Ƥʤ���ʤ���

�����鳤��ۤ��夲�ƹ���������夬��ȯ���ƿ�ʬ�ʳ����狼������Ƥ�������

�����ϸ���Ǯ���Ѵ������Ψ�������Ȥ������Ǥ�

56. ƿ̾������

>>11

����塢�����ͤΰ��߿�乩���Ѥ˺�褵��³������Ϥɤ��ʤ�����������ˤ���ν���(��ʪ)�����������ɡ�

�ɤ��ˤ�ʤ�ޤ��ɣ���

57. ƿ̾������

>>25

��22����ʤ����ɵ������狼���

�ߤ���ϼ��Τ������Ѥʥ����ȤФä�����������

����ä�Ĵ�٤�������Ư������г�����κ��ʤ���Ѥ��������ƽ���ʤ���

58. ƿ̾������

��50

�ϥ���ϥ���ե�ϥ���ۥ���

�������ʤ�

59. ƿ̾������

�ɥ館���Ϥ��������

60. ƿ̾������

���ˤ�äƤϡ����ब�������ͭ��ʪ�������̤˲�����줽������

�����ʤ�ȿ��ѤˤϤʤ�ʤ������ष�����δĶ�Ĵ���Ȥ��ơ����ǡ��������뤫�⤷��ʤ���

61. ƿ̾������

��24

�Τ����峤�Ǥ���

62. ƿ̾������

������ȱ��ʳ����Խ�ʪ���ޤޤ�Ƥ��������顢����DZ���������Ƥ���ߤ����Ϥʤ��ʤ�

63.

64. ƿ̾������

�ष������α�ʬǻ�٤���ޤäƤ��Ƥ���ΤǴĶ�Ū�˹��Թ�

�ڤ�ְ����ΤȰ��

65. ƿ̾������

��58

�ִ���ϥ�С����ס�

�����Ĥ���ή��˾�äƤ��ޤä���

66. ƿ̾������

��ǧ����������ΤϤ����Ӥ��Τϲ��ʤ��������

67. ƿ̾������

�ϽФ������ä��Խ�ʪ�ޤ�Ǥʤ��Τ��ʡ�

���Ѥˤϰ��ֳݤ��ꤽ����

68. ƿ̾������

���ʿ���� �ν��Ǥ���ʤ� ������Υޥ������ץ饹���å��� ���ο�� �Ĥ��Ƥ��ʤ��Τ��ʡ�

69. ƿ̾������

��5

�褯�����μ���ä�����뤱�ɡ����ܤǤ�¿���οͤ���Ϥ��Ŀͤdzڤ��ߡ�

���˥���Х���Фȥ�����Ȥ��������椤�����˥��Ѥ��äƤ뤳�Ȥ�ͤ���ȡ�

¿�����¤������Ȥ��Ƥ⡢����ʬ��;���̤Ϥ���Ȼפ���

�褯������͢��ʬ�ǿ��͢�����Ƥ��뤳�Ȥˤʤ�Ȥ��������ɡ���������������硢

���λ��Ѥ�����Ϥ䤬���ڤ˴Ԥꡢ���ؤ���äƤ����櫓������

���ιͤ����äơ�����ä�̵�������ʤȤ�פ���

��ɤνꡢ���μ���äȤ����Τϡ����ä���Ȥ����������äФ���ǡ�

���ͤȤ��Ƥɤ����٤ο����Ѥ��Ƥ���Τ������Ƥ���Τ��Ȥ��ä��٤����ǡ�����ȼ�ä�����ȯɽ�Ȥ����ΤϤ���Ƥ��ʤ��櫓�ǡ��ʤ�Ȥ�����ʤ��äǤ���

70. ƿ̾������

��66

�ɤ��ˤ����ƥޥ���Ȥ��ꤿ���ͤ��פ��Τۤ�¿���ߤ����Ǥ���

�ⶵ�������ʤ�Ȥ���������Ǥ��ʤ��ͤ����Ǥ�

71. ƿ̾������

���쳤��˴ޤޤ��ޥ��ͥ�����Ȥ��β���ˤ�Ȥ����ޤ�����

��dz���ޥ��ͥ�����γ�ȯ�������˸������������

72. ƿ̾������

>>45

��ʬǻ�٤����ä������ַϤΥХ����㤯����ˤʤ�ʤ�����

73. ƿ̾������

��50

�ɤ����դ�����ˡ�ʤΤ���