この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るアメリカ・インディアナ大学の研究者らが、新しいパワフルな分子を開発した。それは液体に含まれている塩化物を捕えて、抽出することができる。

塩化物とは、塩素が電子を得ようと他の元素とペアになったときに形成される化合物のこと。私たちにとってもとても身近なもので、たとえば塩化ナトリウムという食卓でおなじみの塩がそれだ。

今回開発されたものは、従来の塩トラップ分子と似たような構造を持ちながら化学結合力の点で100億倍にも強化されたもので、将来的に地球の大問題を解決する切り札になるかもしれない可能性が秘められている。

淡水系で拡大する塩汚染

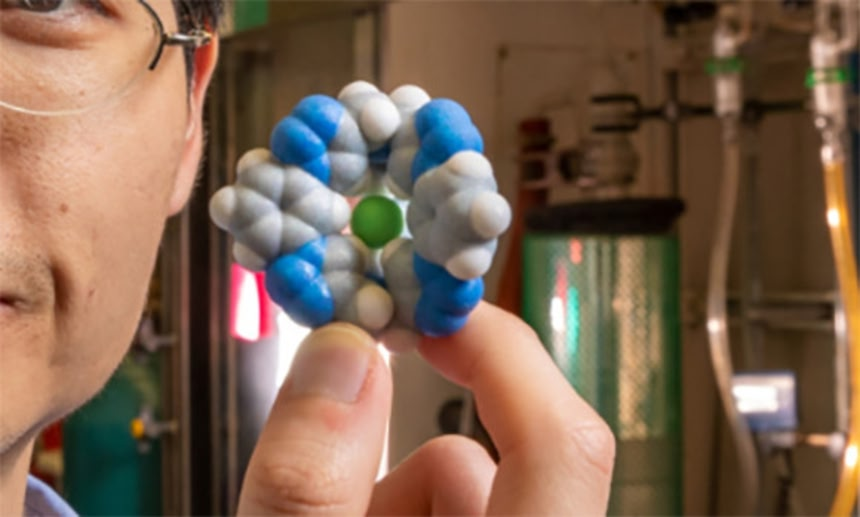

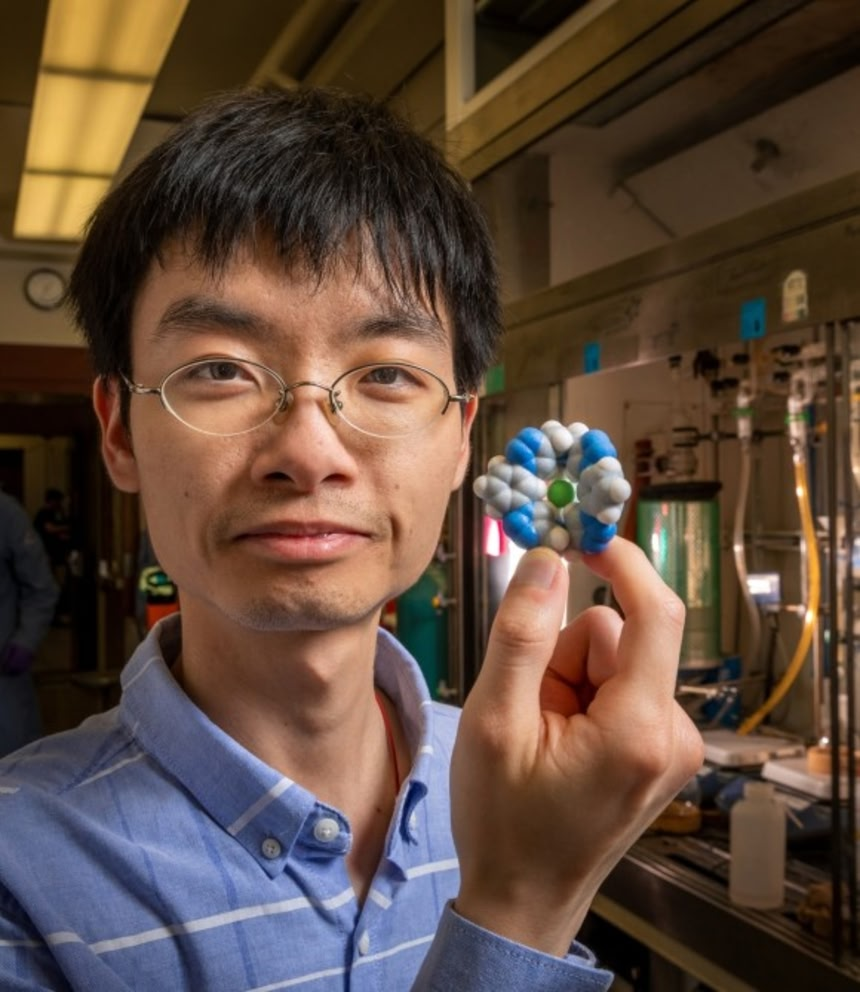

「この分子が1グラムの100万分の1もあれば、塩を捕捉することができます」と研究の中心人物ユン・ リュウ氏は話す。

ただ塩を捕捉できるくらいで、地球の大問題を解決する切り札になるとはどういうことだろうか?

じつは人口が増加の一途をたどる地球では、淡水系に塩が浸出して、利用可能な飲み水が減少するという深刻な問題が生じている。

たとえばアメリカ地質調査所は、同国内だけでも年間272トンの溶解固形物(塩など)が淡水系に流れ込んでいると推定している。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るその原因とされるのは、原油抽出の際の化学処理、道路用塩や硬水軟化剤の利用、自然による岩石の風化などだ。

ここで少し想像してみてほしい。およそ19リットルの水を永久に汚染するためには、わずかティースプーン1杯の塩があれば十分なのだということを。

問題の深刻さがすこしはわかってもらえるはずだ。

旧型の100億倍の威力を誇る塩トラップ分子

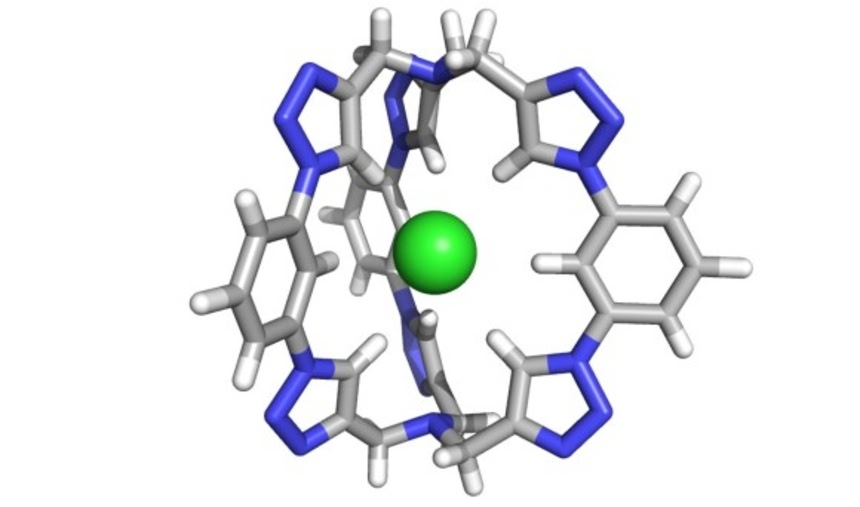

地球の救世主になるかもしれない「塩のトラップ分子」は、6つのトリアゾール(窒素、炭素、水素で構成された5員環)で構成されており、塩化物を捕えるにはぴったりの”3次元ケージ”を形成している。

かつて2008年に、リュウ氏が所属する研究室では、4つのトリアゾールで作られた、平らなドーナツのような2次元塩トラップ分子が開発されたことがある。

だが新開発の分子の力は桁外れだ。さらに2つのトリアゾールを追加したところ、その塩捕捉力が100億倍にも一気に跳ね上がったというのだから。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る高剛性構造が威力の秘密

新しい分子のユニークなところは、塩化物と安定して結合させておくには従来の窒素-水素結合に比べて弱すぎると考えられてきた、炭素-水素結合を利用しているところだ。

だが、この炭素-水素結合式ケージは予想に反してがっしりしており、中心に塩化物イオンを引き込めるだけの真空を形成する。

それとは対照的に窒素-水素結合式ケージの場合、もっと柔軟な作りになり、中心の真空に塩化物を引き込むにはエネルギーを使わねばならない。その結果として塩の補足性能で劣ることになる。

この剛性の高さは、捕えた塩化物がなくなった後に形状を維持する上でも役立つ。これが一層の効率性と多用途性を与えてくれる。柔らかい窒素-水素結合式ケージではこうはいかず、潰れてしまう。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る再現性の確認も完了済み

ついでに再現性があるのもポイントだ。

この分子を一番最初作り出したときは1年近くもかかった。そうなると、分子が実験の結果として形成されたのかどうかを確かめるために数ヶ月を要することになるために、前途は多難と思われた。

だが再度実験を繰り返したところ、数ヶ月後にきちんと再現することができたのだ。

古代ギリシャ数学者アルキメデスは、新発見をしたとき「エウレカ!」と叫んだそうだが、リュウ氏もまたケージ分子の発見はエウレカの瞬間だったと語っている。

この研究は『Science』に掲載された。

References:Building a better salt trap: IU researchers synthesize a molecular ‘cage’ to trap chloride: News at IU: Indiana University/ written by hiroching / edited by parumo

難しいことは分からないけど海の水も飲めるようになったらスゴいね!

>>1

海難事故時の必需品になるね

温水プール終了のお知らせ?

淡水化装置のパワーアップになるかな?

これはつまり海水の淡水化処理がより安価にできるようになると考えてよい訳か?

取り込んだ塩を取り出すことはできるのかしら。

塩を取り込んだこの分子のみを水中から抽出することは?

抽出のほうはシートに織り込んでおくとかで解決かもだけど。

※5

実用的なアイデアは無いんじゃないかな。

塩化物を取り込んだ状態でそのまま捨てたり、

再利用のために何らかの薬品や処理で塩化物を取り除くと高くつくし、

飲料水用途なら半透膜以上のものにはならないと思う。

サイエンスに載るのだから学術的には目新しい研究成果なのだろうけど。

原潜だと豊富なエネルギーを使い海水から塩分取り除き

水分を作ってるけど、反面あまりおいしくない水なので

ジュースの元入れジュースでまずい味を隠し飲む

今回の技術が確立されると客船や多くの船にあえて水を

積まずに海の水から作れるようになるので船の荷重は減り

燃費もよくなり、現在ある海水から作る水装置も効率が

よくなるのでガラリ技術革新始まると思う

>>6

潜水艦なら水圧で浸透幕が使えると思うからエネルギーいらないかも

よく分からんがこの分子が生物の体内に取り込められると

どうなるのだろう?

放射性物質も簡単に除去できる方法がそのうち発見されるかもしれんね

>>8

あっても、表に出そうとすると開発者が…

利権の問題で除去されないとしか思えない。

この人は模型を作ったのかそのチームの一員なのか いや、人種がどうとか言う話じゃないよ

※9

何か疑問があったら、元記事をたどってみるクセをつけるといいよ。

いつか自分が研究論文を書く立場になったらわかるけど、成し遂げた成果(今回は新しい物質の開発で、その分子模型を手にしている)を誇らしげに見せるのは、その研究を主導した人物と相場が決まっています。

記事最後にある参照リンクを見れば、誰がこの研究に携わったか書いてある。

Yun Liu*, Wei Zhao, Chun-Hsing Chen, Amar H. Flood†

Department of Chemistry, Indiana University, Bloomington, IN 47405, USA.

↵†Corresponding author. Email: aflood@indiana.edu

↵* Present address: Beckman Institute for Advanced Science and Technology, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL 61801, USA.

*がついているYun Liuさんは博士課程の学生で、研究の実質的中心人物、†マークがついている一番最後のH. FloodさんはLiuさんたちが所属する研究室のボスで、つまり指導教官。「何か質問があったら私に聞いてね」って人。

一発で高血圧が治りそうだな

塩汚染知らんかったなぁ

実用化に値するには1グラムの100万分の1を1億分の1位に出来てからか?どちらにしろ大学や研究機関が発表しただけに過ぎないし、こういう物が出来たので出資者募集中!って状況かな

これ何気にかなりすごい技術だね。

海洋調査が進むといいなあ

その物質の化学的な性質として、「塩素」が必要なものある訳だし、そういうものからも強制的に「塩素」を抜き出すのならかえって大変な事態を引き起こす可能性もあると思うのは、考え過ぎなのかな?

上の方にも、「この分子が生物の体に取り込まれたらどうなるか」ということが書かれているけど、塩分って人間にとっても必須の成分だから、夏場に汗をかきすぎて、脱水状態になったあげく、塩分が足りなくなるとそれこそ生死に関わってくるし。

だから、熱中症対策として、塩分を補給する飲み物とかが市販されている。

もし、この分子が生物の体に取り込まれた際に、その生物の体内からも塩分を抜き出してしまうとかいうことがあった場合の対策とかは考えられているんだろうか?

※15

海水からとかは塩分取り込んで、

それ食べたら塩分摂取できる按配だと便利なんだけどね。

水だと耕作地の保水用の高分子吸収体が在った気がする。

蒸発しない様に溜め込んで植物はそこから水分取れるやつ。

私の地元の湖は、冬季の融雪剤の塩化カルシウムの使用が多く、地域の湖の塩分濃度が懸念されている。寒い地域にはこういう問題は多いから、実用化されれば助かると思う。

これすごく画期的な夢の物質だけど、同時にこれが大量に流出したら逆の方向にヤバいことになる気もする。

塩や塩化物は多すぎれば有害だけど全くないとそれはそれであらゆる生命活動に支障を来すしな。

フラーレンを壊して3枚羽に組み換えたような構造だね。

この分子1つが塩化物分子1つを捕まえるわけだ。

まさに人海戦術で数の力で捕まえるんだね。

この分子は大きいから溶液から分離しやすいだろうけど、

キャッチした塩化物は、どうやってリリースするのだろう。

× 年間272メートルトン

○ 年間272メトリックトン

1メトリックトンは1.016トン。英トンともいうらしい。

メトリックトンはなじみがないから『年間約276トン』でいいかも

う…うん?…分かった様な分からん様な(ー”ー;)💧

林先生かでんじろう先生に説明求む

塩対応

従来のザルより凄いザル出来ました!

今度は集めた塩の廃棄問題が生まれるな…

田舎の山奥に捨てたら農業用水が塩水になっちゃったみたいな

結局この新しい分子がどんな恩恵をもたらしてくれるの?

海水に混ぜれば淡水になるとかなのか?

海水淡水化技術というよりは農業用水の塩害を除去するためのものだと思う。

たぶんこの分子を水源に投入すると塩を吸着してくれるって事でしょ。

海水淡水化に使えるかどうかは、コストと捕捉した後どう処理するのかによると思う。

液体の中の塩を分離する新な方法が1つ見つかった

今の低コストな脱塩設備にはならないが

分子の中に塩を閉じ込める事に成功したのだから生物の使う酵素のように分子構造を組み換えて水に溶けにくい物に変更する事もそのうち出来るかもしれないと勝手に期待をしている

生体に入ったら塩分とられて深刻な健康被害及ぼすというところで毒物認定そのうちなりそう。すると使い勝手悪くなる

この構造なら1分子につき最大一つの塩化物イオンしか捕まえられないので、塩分取られすぎてっていうのはあんまりなさそう(この化合物自体の毒性は分からないけど)

どうやって作ったんだろう?ジアジドベンゼンから作るルートが簡単そうだけど、爆発したり重合したりしそう。

塩(えん/salt)と塩化物(chloride)が一緒に出てきて混乱したけど、環境問題になってるのは塩全般の話で、この分子はその中でも特に塩化物を捕らえるって話っぽいね。

塩化物を取り外しても構造を保てるってことは再利用しやすいんだろうけど、それでも作るのに数ヶ月かかるのは気軽に使うには厳しい感じがあるなぁ