この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る14世紀前後のイングランド北部のノース・ヨークシャー州、ヨークは、とくに羊毛産業における国際貿易の北の中心地として、ロンドンの次に重要な都市だった。

町には、衣料品の商人や肉屋、皮なめし職人などが集中し、それぞれ自分の商品を売っていた。

この時期は、ヨークの黄金時代と呼ばれ、中世の都市生活の中心としてとくににぎわっていた。若い尼僧にとって、さぞかし誘惑も多かったことだろう。

新たなる研究によると、修道女が自分の死を偽装して修道院から脱走したことが、当時の写本の余白の書き込みから判明したという。

写本の余白に描きこまれていた修道女脱走事件

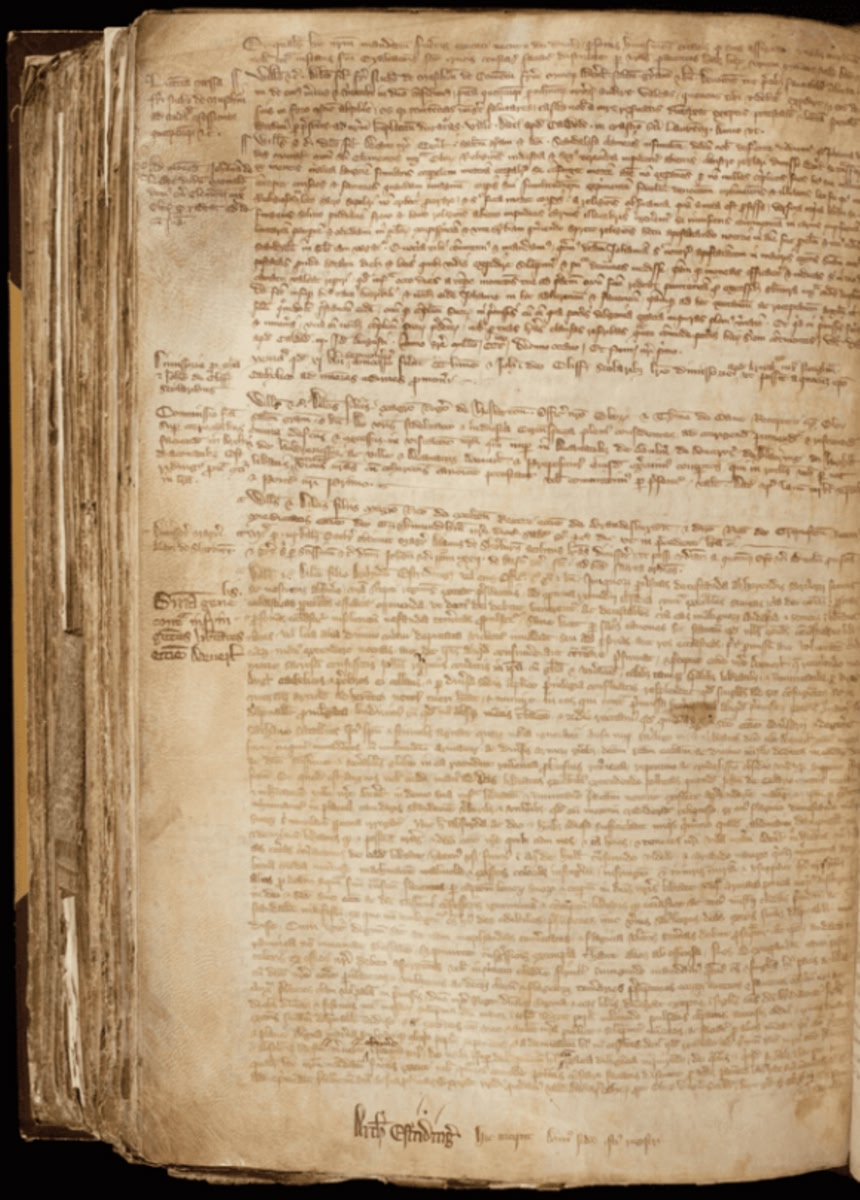

ヨーク大学の研究者チームが、1304~1405年の間のさまざまな写本をきれいにしているとき、余白に細かな書き込みを見つけた。

ラテン語で書かれたその書き込みは、大司教ウィリアム・メルトンによるもので、リーズのジョアンという修道女が、自分の死を偽装して、聖クレメントの修道院から脱走したことをベヴァリーのディーンに警告している。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る写本の余白にジョアンの逃亡事件についてのメモが書き込まれていた。書いたのは大司教ウィリアム・メルトンと思われる。

image credit:Archbishops Registers/University of York

「メルトンは、この脱走事件を”外聞の悪い噂”と表現しています。市民のほとんどが読み書きがまともにできなかった社会において、噂や評判というものはとても重要なことだったのです」と語るのは、このプロジェクト責任者のサラ・リーズ=ジョーンズ。

替え玉の遺体を作り、計画的に脱走した修道女の罪

彼女のチームは、地元の大司教が事件を詳細に記録しているこの写本一式を分析し、メルトンの生活や、ペストが流行り始めた14世紀のイングランドの様子をより理解しようとしている。

羊皮紙からあふれんばかりに書き込まれたメモからは、この脱走事件に対するメルトンの怒りがうかがえる。

邪悪な心から、病に冒されたふりをし、魂の健全さを案ずることなく、彼女は死を偽装した・・・・

彼は、修道院にいる者たちが、どのように騙されたかを説明している。

そして、大勢の共犯者や悪人の助けをかりて、計画的に自分に似せた替え玉遺体をでっちあげ、献身的で忠実な者を騙して、恥知らずにも、信仰厚い場所の神聖な地に埋葬されるよう謀ったのだ

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る14世紀の写本を調べる、ポール・ドライバラ博士とサラ・リーズ=ジョーンズ

image credit:Paul Shields/University of York

多くの女性が修道院に入った中世という時代

中世では、多くの女性たちが十代のうちに、修道院に入った。歴史が伝えているように、貧富を問わず家族が家の娘を修道女になるよう仕向けた。

これは一部は、娘に夫を見つける代わりの手段でもあった。この時代、女性が生きていくための職を見つけるのは、至難の業だったからだ。せめて修道院に入れば、多くの場合、比較的いい生活ができたのだ。

しかし、独身を貫かなくてはならず、制約も多かった修道院生活を、すべての女性が受け入れたわけではなかった。

”単調な信仰生活を嫌ったこと”が、ジョアンを逃走に駆り立てた可能性はあるし、金銭的なものも絡んでいるだろうと、リーズ=ジョーンズは言う。

清貧の誓いのもとでは財産を相続することは許されなかったが、修道院をやめれば、親戚が残した財産をいくばくかでも分けてもらうことができるからだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るだが、今となっては、すべて憶測にすぎない。

「ジョアンのケースの場合は、どんな状況だったかはっきりはわかりません」リーズ=ジョーンズは言う。ジョアンがその後見つかって、修道院に連れ戻されたのかどうかもわからない。

その答えは、どこか別の写本の朽ちかけた余白に書いてあるかもしれない。

References:How a 14th-Century Nun Faked Her Own Death – Atlas Obscura/ written by konohazuku / edited by parumo

修道女『21世紀はタイムカードで退勤を偽装するみたいだし文明は進歩したよね。』

余白から一本の映画が作れそうなストーリーが垣間見える。

※3

「修道士カドフェル」シリーズにありそうな

好きな人が出来て、その人と添い遂げるための駆け落ち的脱走だったらちょいロマンチックかも。

>>4

【ヴィーナスの誕生】で有名な、ボッティチェリの師匠の『フィリッポ・リッピ』っていう【聖母子と天使】で有名なイタリア人画家(元画僧)の妻のルクレツィア(フィリッポ・リッピよりも30年下)が元修道女で、修道院に入った理由が、父親が死んで新しく家長になった異母兄が、将来的に掛かるルクレツィアの結婚持参金を出し惜しんだのが原因みたいやな・・・

実際にリッピがルクレツィアを自宅に連れ去った後に、修道女3人がリッピの自宅に逃げ込んだらしいし、やっぱり修道女として生きる事に不満があった女性が多かったんやろなぁ・・・

>>20

結婚持参金ってのは親から娘への分与であるから、兄が惜しんだというより

兄が妹の財産を奪ったって方が近いかな。

※42

中世ヨーロピパでは女には相続権がない、持参金がなければ結婚も出来ない

結婚できても婚家に持参金を使い込まれる事がままある

古代から近代あたりまで西洋ではガチで女に人権がない、怖いねぇ

※4

15世紀のフィリッポ・リッピと言う画家は、自分も画僧で、修道女を誘惑して駆け落ちしてますよ。

画才があったので、メディチ家のとりなしで、二人は還俗して結婚しました。

神は過ちを許さないらしいね。

どんな時代、どんな生き方であろうとも人々に祝福がありますように。

宗教上の制約以外に

人間関係に問題があったんじゃね❓

恋人と愛に生きるも裏切られる⇒フランス映画

悪魔にそそのかされて闇落ちしてゾンビ⇒ハリウッド映画

やりたいことを見つけて自立して職人になる⇒ディズニー映画

大勢の共犯者とやらのセリフ

「どっちにつく ? 」

「女 ! 」

「だろうな」

>>11

もしくはジョージ・ペパードとあの連中で再現されるww

※21

この時代ならギリギリ「気球だけは勘弁な!」かな?

※11

そういえばクラリスも修道院から戻って伯爵から逃げようとしてたね。

人間としての普通の欲求も宗教からすれば邪悪

時代的にも仕方ないとはいえ捕まって酷いめにあってないといいけど

色んなドラマを想像させるね

・・・と言う証拠は無いものの、真実に違いない自分の考えを人々に伝えて見た。

然しながら『考えすぎーぃ』と誰一人、真面に取り合ってくれないので

考えの廻らない周囲への怒りの気持ちも込めて

其処らの余白に書いてみた。

・・・で、無かった事を祈る

装飾過多な文章がいかにも当時の司祭の通信文らしくて興味深い

写本の余白に書かなきゃいけない理由は何だ?

本を汚してますよー大司教さん

※17

余白もふんだんに活用しないと、

この時代の紙(羊皮紙)って貴重品だったんじゃないの?

修道女の脱走…漫画だったら池辺 葵先生の「かごめかごめ」が好きだな

雰囲気もすごく素敵なのでオススメです

イタリアの彫刻は本当に変態じみたレベルで素敵

ベルニーニのペルセポネーがさらわれてる彫刻も石で掴まれた肉の柔らかさをあそこまで生々しく表現できているのが凄い

現代人だとやっぱり、勇気ある脱走者とその共犯者たちを応援しちゃうよな。

なんとなーく、この大司教さんはガッチガチの宗教原理主義に思えてしまうしw

自分は「辺獄のシュヴェスタ」が好き

洗脳や人体実験のために集められた少女たちを閉じ込めてる「修道院」。

食べ物には薬物が入れられていて食べ続けると自分の意志をなくす

脱走しようとするとガチで殺される、みんなの前で腕を切り落とされるシーンなんかもある

そこから主人公たちが脱走しようとする話、おすすめ

ジョアンは見つかってはいるんだね。30マイル離れた街で生活していたとあるから、隠れるような日々ではなかったのかな。

それにしても大司教から「そこで暮らしているジョアンをここへ連れてきなさい!」と直接指令の手紙を受け取ったベヴァリーの街の教会員は震えあがったことでしょうね。そちらの手記は残っていないのだろうか。

ヨーク司教の生活だか仕事だかを記録するためだったというこの本の「本文に書く」ことと「余白に書く」その使い分けってどんな意味なんでしょうね。それとも本文に書ききれずに余白にまで?

無事に脱走できたみたいでよかった!

教科書の余白は棒人間のパラパラ漫画に活用してた

どうなんだろうな?

カトリックの全盛期、商売は排他的なギルドが固めていて、しかも女性の権利は碌に認められない時代にこんな形で柵の外に出たとして自由はあったのか?

事件の詳細はすべて把握してるがこの余白には書ききれないとか。

チベットでも親が貧しいと口減らしの意味でお寺に入れられたらしいね。そうすれば生きてゆくことだけはできたらしいから。近代以前では洋の東西を問わず宗教施設は困窮した人々の受け入れ施設になっていたのかもね。

いかに農民が搾取される側だったかを示しているような記事だな

尼僧は、宗教側だったので詐取する側だから農民側に居るよりは遥かにマシな食生活ができたんだろうけど集団生活になるとイジメ問題とかあっただろうし気の休まる生活と考えるといろいろ想像しちゃうな

女子修道院は時代によっては出会いの場になってたみたいだからなあ

生活を支えてくれるパパができたら、抜け出しちゃう人もいるわな

身一つで脱走したって話は大量にあっただろうけどわざわざ遺体の替え玉を用意してまで手の込んだ脱走は相当なスキャンダルだったんじゃないかな。

いくらバタバタ人が死ぬ時代でも若い女が自分と似たような遺体を用意するのなんて簡単だとは思えないし、協力者が居たんだろう。

もし一人でやったんだとしても出し抜かれた偉い人たちからしたら「おぞましい女!」ってなるよね。

※36

さすがに替え玉遺体なんて当時の庶民の道徳観でもなしだろうし、まして修道女だもんね

協力者も金か色気かで引き込んだ可能性が高いし、聖職者からすればまじで悪魔の所業

いやあ、並大抵の行動力ではないな 時代が時代なら立派にキャリアを築けただろうに

墓を暴いたのならまだマシだろうが殺したとしたら恐ろしい