この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る4万2000年間凍りついていた永久凍土の堆積物のサンプルが溶けて、そこに眠っていた線虫が息を吹き返したことが明らかになった。

数週間もすると、その線虫は動いて餌を食べ始めたという。冷凍された状態で生存した期間の最長記録更新の瞬間である。

このことは冷凍保存による生存限界に関する新しい知見をもたらすとともに、我々自身の組織を保管する技術を発達させる上でも重要である。

シベリアの永久凍土で眠っていた4万2000年前の線虫が息を吹き返す

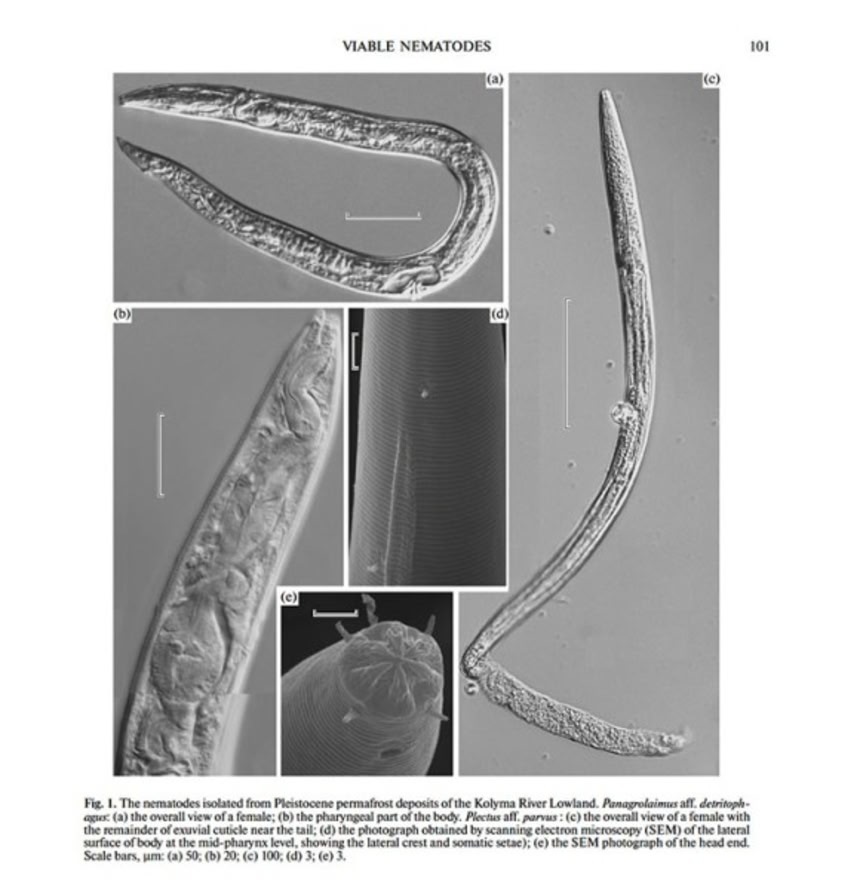

ロシア・モスクワ大学とアメリカ・プリンストン大学などによる共同研究チームは、北極圏のそれぞれ年代と場所の異なる凍土サンプルを300以上採取し、それをモスクワの研究所で調査した。

ロシア北東部、シベリアのサハ共和国の一画で採取されたサンプルには2つの属に属する線虫が含まれていた。これを培養液を入れたペトリ皿に投じ、比較的暖かい20度の気温で数週間放置して観察を続けた。すると徐々に生きている兆候が現れ始めた。

30メートルの地下のサンプルから発見された「Panagrolaimus」属の南極線虫は、3万2000年前に地下深くへと穴を掘り、そのまま凍結されたものだ。

さらにPlectus属の仲間は3.5メートルの深さに潜んでいたものだが、放射性炭素年代測定によれば、4万2000年前のものであることが判明した。いずれもメスだそうだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る4万2千年の眠りからさめた線虫

厳密な無菌状態だった

調査は厳密な無菌手順に則ったものだ。

この仲間が永久凍土のそれほどまで深くに潜ることは知られていない。また季節による融解は80センチ程度のものであり、9000年前のこの地域が最も暖かかった時代にも深さ1.5メートル以上溶けた痕跡はない。

したがって、この線虫が本当に長い長い昼寝から目覚めたのだと、かなりの自信を持って言えるのである。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る恐るべき微生物の生命力

古代の生物が復活した事例は他にもある。例えば、2000年に2億5000万年前の塩の結晶に閉じ込められていたBacillus属のバクテリアが発見され、その蘇生に成功した。

その忍耐にはまったく感服するよりないが、我々の複雑な組織でも同じことができるわけではない。ゆえに数万年の時を冬眠し続けた動物の発見は、注目に値する。

線虫は非常に丈夫であることで知られており、39年前の植物標本から復活した例もある。だが、これほどまでの時間を生き延びた例は初めてだ。

その近縁である緩歩動物もまた、DNAを修復し、乾燥するとガラス状物質を作り出すなど、極限環境を生き延びる能力で知られている。

それでも、保存状態では30年程度の記録があるだけで、これほどの長さを生きた事例は知られていない。

冷凍保存技術の発展に貢献

数万年も氷のダメージやDNAの酸化を防ぐ線虫の生体メカニズムを研究すれば、冷凍保存技術の発達に寄与することだろう。

「この能力が更新世の線虫には何らかの適応メカニズムが備わっていることを示唆しており、低温医学、低温生物学、宇宙生物学といった関連する分野にとって、科学的にも実用的にも重要であることは明白だ」と研究論文では述べられている。

眠っていた病原菌が目覚めるというダークなシナリオも

なお、この発見には若干暗い側面もある。永久凍土が溶けることで、太古の時代からそこに閉じ込められてきた病原菌が解き放たれる懸念だ。

この線虫が大きな危機となることはないだろうが、それが生きていたということは、細菌・動物・植物・菌類など、さまざまな生物が長い眠りから覚める可能性があるという証拠である。

それが周囲の生態系に意味するところは今のところ憶測の域を出ない。

研究論文は『Doklady Biological Sciences』に掲載された。

References:siberiantimes / sciencealert/ written by hiroching / edited by parumo

宇宙を漂う氷の中に閉じ込められた微生物が何万年、何億年も漂って惑星間を移動してるなんてこともあり得るんじゃないか?

※1

ホントにね。

パンスペルミアですわ。

このワームは少なくとも4万2千才以上ってことか

※2

4万年と2千年前から愛してる。

いろいろピンとこないが四万年以上はすごい

後の遊星からの物体Xである

つまり餌が豊富にあった状態から、氏ぬ間もなく瞬間冷凍されたということだな。マンモスみたいに。

そしてそんな強烈な瞬間冷凍が起きたとするなら、それは本当に4万年も前の事なのかな?

4万年って、ゆっくり氷が堆積した場合の年数だろ?

※5

瞬間冷凍では無くとも仮死状態になる。マンモスも氷の上を歩いてる時に絶命←雪が降り積もり氷の中へ。この線虫も感染してる動物が氷の上に排尿←氷の中へ。の可能性は有る。

※5

30メートルの地下の地層が3万2000前

たった3.5メートルの地下の地層が4万2000年前

明らかに矛盾している

放射性炭素年代測定なんて全く信用できん

※15

君の中で斜めという概念はないんか?

※15

地震や地殻変動で地層が上下する。

※15

>放射性炭素年代測定なんて全く信用できん

こいつ全ての科学的根拠に基づく証拠が信用できなさそうだな

※15

おま、堆積スピードが広い範囲で一定だと思ってるの?? ちょっとは外に出て近くの河原、無ければ歩道沿いの堆積した砂でも見ながら歩いてみようか。極端に言えば一瞬で10m埋もれることもあれば、逆に10mの地表が吹っ飛ぶ(堆積スピードマイナス)こともあるんだが。堆積幅10倍なんて誤差のウチだぞ。

ちなみにこんな浅い地層だと、近くで火山活動でも無い限り地殻変動の影響は無視していい。

こういうのって、映画だと発見者アウトになるパターンだよね

※6

発見者(主人公の友人)が線虫に寄生されコントロールして仲間を増やす

主人公は線虫の危険性を訴えるも誰にも信じてもらえず孤独な戦いが始まる

だよね?

以前あった長寿命の生き物をぺっちゃんこして寿命終えた

あほらしい結末あったので、悪例を真似せず普通に寿命を

終えさせてくれ

昔の家電が潰れにくくて、今の家電が潰れやすいのと一緒で

単純なものほど 面倒なものを持ってないので強くなるんじゃないのかな

※10

ワイのガラケー、安心のCASIO製。

9年目になっても壊れないので

買い替えができんのや…

この線虫は卵持ってないのかな

あと当時の食べ物がもう無い気がするけど

代わりになる食べ物はあるのかな

※23

まだまだ行けるよ

うちのTOSHIBAは10年目にバッテリーの不調でとうとうさよならかと思ったが

バッテリー交換したら普通に蘇生して今年で13年目に突入した

こういう全く関係ないコメントをホイホイ載せてここのブログ主は何考えているんだか。

※23

これが本当なら、やっぱりいくつかの作りが違う生物は隕石にくっついて地球で繁殖したんだな

バイオハザードの始まりか…

新一。腹減った。

ってならない!?

680万年でDNAは完全に崩壊してしまうわけだけど、2億5千万ってどうなてっんだよ?

地球の生物おわた

X-ファイルのシーズン1「氷」へのフラグか

※18

懐かしいな~…お互い殺し合って完治するってオチが怖過ぎました。

ワーム大先輩

>太古の時代からそこに閉じ込められてきた病原菌が解き放たれる

どう見てもパニック映画のオープニングだ

仮に凍結期間が100年や10年だったとしても驚異だと思ってしまうな

デビルマン

複雑な作りの生き物じゃ無いからでしよ

コイツらが死に絶えると言う現象は、自然界では生物寿命による自然死しかないのか?

あとは、人工的に殺処分するしか。

おっはー! !

4万2000年前のワーム「さて、本気出すか」

関係ないけど、マンモスを復活できるなら、サーベルタイガーも復活させてほしいね、ギャートルズの世界だ。

メスだけだと繁殖させることができないよな

出来ない方が安全か…

まあ、線虫は液体窒素で凍らせて保存したりもする生き物だし、こういうこともあるんじゃないかな。

解けた氷の中に恐竜がいたらどうする?

※35

玉乗りを教えます!

ピクルやんけ

グレート・ワームだな(スペルミス)

Xファイルにこんな話あったな

そうだ!

これは是非とも、プーチン大統領の会見放送が待ち遠しいお!

線虫は地球上では昆虫を超えて大量に存在してるらしい。特に土壌中には大量に生息していて生態系の重要な役割を担っているそうだ。

ガン患者を犬が嗅ぎ分けるという研究は有名だが、線虫にも臭い分子と結合するたんぱく質が犬とほぼ同数あるそうだ。

実験で線虫はがん患者の尿のにおいを好んで近寄り、逆にがんではない人の尿は嫌って遠ざかることが分かったそうな。

めっちゃ景色変わっとるやんけ!!!

自分ら誰や!!!

BY虫さん

こんなに色々と発掘されて、しかも生き返るとか……

バキのピクルが現れるのもそう遠くないな……