この画像を大きなサイズで見る

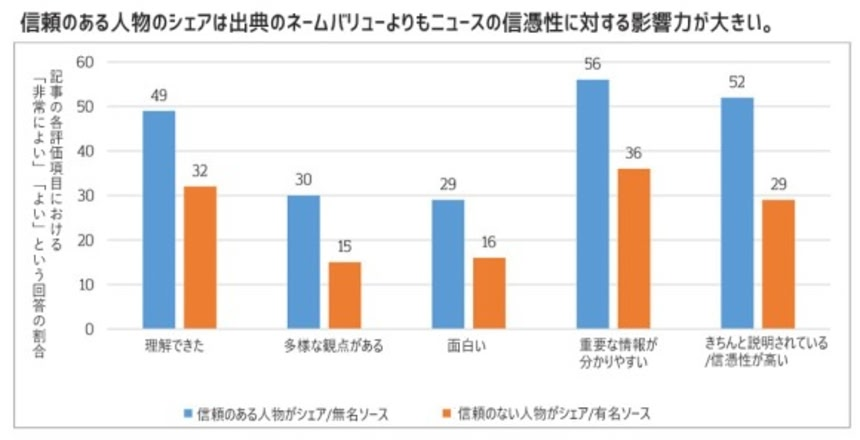

この画像を大きなサイズで見るSNSに投稿されるニュースは、誰が(どこが)そのニュースを書いたかよりも、誰がそのニュースを投稿(シェア)したかによってその信頼度が変わるという。

これはアメリカでの調査である。

実験では同じニュースを異なる2つの出典元(うち1つは架空)に配信してもらい、それを特定の人にシェアしてもらい、その信ぴょう性について調査した。

同じニュースを2つの出典元から配信し、有名人にシェアされたかのように見せかけ、その信用度をアンケート調査

メディアインサイトプロジェクト(Media Insight Project)が実施した実験では、糖尿病に関する本物のニュース記事をフェイスブックのフィードに投稿し、それを1,489名の成人アメリカ人に閲覧してもらった。その際、内容はいずれも同じであるが、いくつか異なる部分を設けた。

まず記事の出典として、実在のAP通信と実験用に作られた架空のデイリーニューズレビューの2種類のニュースサイトのリンクが貼られた。

またフィードは8人(オプラ・ウィンフリーなどの有名人や米公衆衛生局長官)のうちの1人によってシェアされたように見せかけられていた。

さらに実験開始前には、各被験者がその8人についてどれくらい信用しているのかアンケート調査を行なっていた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る有名人がシェアすると信頼度がアップすることが判明

その結果、49パーセントの被験者は、彼らが信用している有名人がシェアしているので、架空のニュースサイトを出典とするニュースは正しいと回答。

しかし、信用していない有名人がシェアしている場合、例えそれが、本物のニュースサイトが出典であっても、そのニュースを信じると回答したのは32パーセントのみであった。

信頼している人物がシェアすると自身もシェアする割合が高まる

また出典であるサイトを憶えていた被験者が2割程度でしかなかったのに対して、シェアした人物を憶えていた被験者は半分程度いた。

さらに雪だるま効果のようなものまで確認され、信用している人がシェアしている場合、被験者自身もシェアする割合が高く、出典のニュースサイトに登録する者までいた。

ニュースに対する自分の認識とは異なる結果に

面白いことに、こうした結果は、本人が語る自分のニュースに対する態度とは矛盾している。

昨年、メディアインサイトプロジェクトが実施した別の調査では、フェイスブックユーザーの66パーセントがニュースの出典を重視すると回答しており、シェアした人物が重要であると答えたのは48パーセントであった。

ニュースを広めるには仲介者が必要

今回の調査からは、公人が大衆に直接情報を発信しやすくなっている一方で、既存のニュースメディアから直接の情報発信は難しくなっており、大衆に情報を届ける過程で仲介者が必要になっている状況が浮き彫りにされている。

読者やそのフォロワーは単なる情報の消費者ではなく、本人の信頼を武器にした大使のような役割を果たしているかのようだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るSNS上のニュースの信ぴょう性の低さが誰かを頼る結果に

人が出典のネームバリューではなく私的な推薦を重視する理由の1つは、SNS上で目にするニュースは信ぴょう性が低く、その量があまりにも膨大であるため精査するにも骨がおれる。その為、信頼できる人に委ねる、もしくは便乗するという部分もあるだろう。

同グループが昨年実施した調査で、SNSのニュースフィード上の情報を「大いに信じる」と回答したのは、わずか4分の1未満であった。

最も信頼性の高いネットワークとみなされているリンクトインですら、そのニュースを「概ね」信じると回答したのは23パーセントのみである。

フェイスブックにいたっては最も信頼性が低いニュースソースとみなされており、大いに信頼できるという回答はたったの12パーセントでしかなかった。

via:Trust in news stories on Facebook depends more on who they’re shared by, not who wrote them – study/ written hiroching / edited by parumo

有名人が出ているイカガワシイ商品のCMには気を付けましょう!

・・・おれ、汚れちまってるのかな

箔付けとかお墨付きとか後ろ盾とか?

とりあえずどこのメディアの言うことも話し半分、自分で見たことを一番に信じろってよく言われるけど、昨今のメディア不信の原因は事実を届けることを商売にしちゃったからかな。

これはわかる。口コミってこんな感じだよね。

政権批判なんかの嘘ニュースシェアする人何回も嘘ニュースに騙されて拡めてるのになんで学習しないのかなって思うよ

※8

政権批判しちゃいけねえ!みたいな奴も困るけどな

つまりテレビは最も有名なのでフェイクしても信憑性が高くなってしまうことが問題なんですね?

要は権威付って事ね。

糖尿や透析ネタでいまだ嘘をばらまくユーチューブ配信者もいて

信じる奴多数いるけど、調べりゃ一発でわかるのに有名人なので

なぜか大部分信じてるらしい

世の中有名人が言えばウソでも真実になるという典型的な例かもね

教授や大手新聞会社や大学の情報が一番信頼に値するな。

まとめサイトとか個人ブログや政治系YOUTUBERなんてデマを広めてる元凶そのものじゃないか。

匿名だから責任感がないんだ。

※15

>教授や大手新聞会社や大学の情報が一番信頼に値するな。

他の情報源との比較としては、そうかもな~と思う

と同時に、それでも鵜呑みはマズイと思う

(もちろん、※15が鵜呑みを推奨しているとは思ってない)

※15

教授や大手新聞会社や大学も怪しいぞ。

10年後20年後になって「あれやっぱ違ってたわw」ってのは多い。

教授も新聞社も大学も価値観が脳味噌カチカチ凝り固まった偏執的な意見を持ってることも大いにあるぞ。

3.11の時何を学んだんだ? 教授も新聞も学校も嘘ばっかやったやないか。

※15

本来、新聞社の一番の特技であり役割というのは、事件や現象を「信頼できる識者」に分析してもらうことだしね(もはや取材や持論展開だけなら個人レベルでもできるし)

※34

ハロー効果ってのもあるし、あながち間違いではないんじゃないかな

※15

ニュースはまだしも、大手新聞社の主張や社説なんて書き手の思想偏見バリバリでとても信用する気にならんけどね。

おまけに「報道しない自由」とやらで、肩入れしている勢力に都合の悪いニュースは最初から報道しないとか公共性を疑う事例が多過ぎる。

ヤバい、メディアでは報道されない、衝撃、マル秘、タブー、真実とか

この辺の頭の悪そうな煽りがある記事や動画絶対に見ないようにしてる。そのほとんどが誰が発信したかもわからない、情報を2次利用3次利用してさらに個人の誇大解釈が入ってるから全くあてにならない。それもかなり偏見を助長する内容が多い。

あと政治とか宗教の話を熱弁したがる奴の話は殆ど聞き流してる。報道番組のコメンテーターの言うことなんて耳に毒。

信心や宗教と同じ心理です

※17

全然ちがうよ…少しは宗教学や民俗学・考古学(※信仰心に関わりのある学問)etc.を勉強しなよ。

ピットクルーみたいな、金もらって色んなネット掲示板や投稿サイトで特定のコメントしまくる企業がガチで存在するし、ネットも色んな事考えて読まなきゃいけないよね。

自分はもちろんだけど、友人や同僚、親戚がイイねしてる政治/宗教関連の話題には触れないようにしてるわ。

価値観や主義主張が異なるコミュニティーに単身でツッコミような怖さがある。

個々のコメントも検閲されてるし 配信者に都合のいい情報が発信されて自分に都合のいい情報を信じるわけだ

情報源がカラパイアの自分に死角なし

※22

微妙な書き方だなあ・・・というか記事内容の例証のようなコメだね

例えば、このスレの場合の

「情報源」は、”via~”で示されているRTの元記事(が取り上げた論文)で

カラパイアは、この記事でいう「誰がそれをシェアしたか」に近い位置づけだよね?

こうやって分析が進んで、より効果的な広告が生み出されていくんだね

新聞やテレビは情報源であって意見の参考ではない

それだけ分かってりゃいい

コメントに+(プラス)がたくさん付いてると「このコメントは正しいんだね」って思い込んでしまうのもそれだよね

TVの専門家の意見枠で聞いたことも無いような大学の教授や評論家が何話しても信用できんのと同じじゃね?

ピコ太郎も J・ビーバーのおかげでヒットしたわけだし

世の中に溢れるすべての情報にはなんらかのバイアスがかかっている

完璧に公平で正確な情報なんてあり得ない

ただ、そのことをわかっているのといないのでは大きく違う

フェイスブックユーザーっていつもなにかの実験台にされてんな。

過去のデマ事件なんかも、社会的地位の高い人が踊らされた途端に、爆発的に広がっていった背景があるんだよな

結局のところ、ものの良し悪しを見分ける目利きを信用するかどうか、ってことでしょ。情報も商売と何も変わらない。