この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る先史時代、そこには巨大な生物たちが地球上の生活を謳歌していた。現代の昆虫や節足動物と似ているだけに、その巨大さが心を惹きつける。ここではそんな魅惑の10の巨大生物たちを見ていくことにしよう。

1.海底の巨大エビイカ:アノマロカリス

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るエビとイカが合体したかのような奇妙な格好にマニア心をくすぐるアノマロカリス。体長は1メートル、口いっぱいに剃刀のような歯がある。中国で見つかった化石から、約5億年前に海底に棲んでいた巨大な節足動物であることがわかった。シガーカッターのような大きなぎざぎざの歯を使って、小さな甲殻類を食べていたと思われる。力強い下顎はもっと大きな獲物を捕まえるためのものだ。

2.巨大カニ:三葉虫の仲間

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る体長60センチ以上、5億年前の古生代に生息していた、海底の掃除屋として知られる最大の三葉虫の仲間。厚い殻に守られた大きなカブトガニのようなもので、体節がいくつも分かれていて、複眼を持つ。体の構造は単純だが、順応性のある生物で、3億年もの間、ずっと生きている。

3.巨大トンボ:メガネウロプシス・ペルミアーナ

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るトンボは英語でドラゴンフライと言うが、まさにトンボのドラゴンとも言えるトンボの祖先メガネウロプシス・ペルミアーナ。おそらく当時生きていた中で最大の昆虫で、羽を広げると60センチ以上、体は40センチにも成長すると言われている。。研究者はその体の大きさから、カエルやリスほどの大きさの動物をエサにしていたのではないかと考えている。数百万年前に地球の大気中の酸素レベルが低下し始めて、絶滅したのではないかといわれる。

4.巨大カタツムリ(巻貝):カンパニレ・ギガンテウム

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る現代で最大のカタツムリ(巻貝)は、貝殻の直径9センチ、体長18センチにもなるアフリカマイマイだ。先史時代のカンパニレ・ギガンテウム(C. Giganteum)はエンマノツノガイの仲間で、化石に残る最大級のもののひとつ(最大ではない)である。体長60センチもある。古生物学者は、5億年前の始新世時代、海に棲んでいたと考えられている。

5.巨大ウミサソリ:ヤエケロプテルス・レナニアエ

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る2007年、ドイツで初めてヤエケロプテルス・レナニアエの化石が見つかった。体長2.4メートルにもなるワニほどもある巨大なウミサソリだ。片方のはさみの長さは46センチ以上。2.5億年前、ペルム紀に絶滅するまで、海を泳ぎ回っていた。

6.巨大陸サソリ:プルモノスコルピウス

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るプルモノスコルピウスは、体長60センチ以上になる陸に棲むサソリ。4億年前のデボン紀に生息していた。小さな節足動物や昆虫を食べていたと思われる。この時代の酸素濃度は高く、現代の酸素濃度が21%に対し、当時は35%もあったといわれている。高濃度酸素の影響でプルモノスコルピウスはここまで巨大化したと言われている。

7.巨大オウムガイ:カメロケラス

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る貝殻の一部から、カメロケラスの体長は10メートル以上もあった可能性があることがわかり、おそらくは古生代最大の海の捕食者だったと推測される。深海に棲み、待ち伏せして獲物を狙う。目はほとんど見えない。初期の オウムガイのエンドセラスの仲間である。

8.巨大ムカデ:ユーフォベリア

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る姿形や習性が現代のムカデ類にとてもよく似ている。しかし、大きな違いは、その大きさが1メートル以上もあることだ。化石から、この生き物がヨーロッパから北米にかけて生息していたことがわかるが、何を食べていたのかははっきりしない。体長25センチある現代の巨大なムカデですら、鳥やヘビ、コウモリなどを捕食するため、1メートル以上のムカデが何を食べていたか、想像してみよう。

9.巨大二枚貝:Platyceramus

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る体きさ3メートル以上のPlatyceramusは最大の二枚貝(ハマグリやイタヤガイの仲間)だ。現代の巨大二枚貝と比べると、その大きさは2.5倍もあり、かなり硬いだろう。

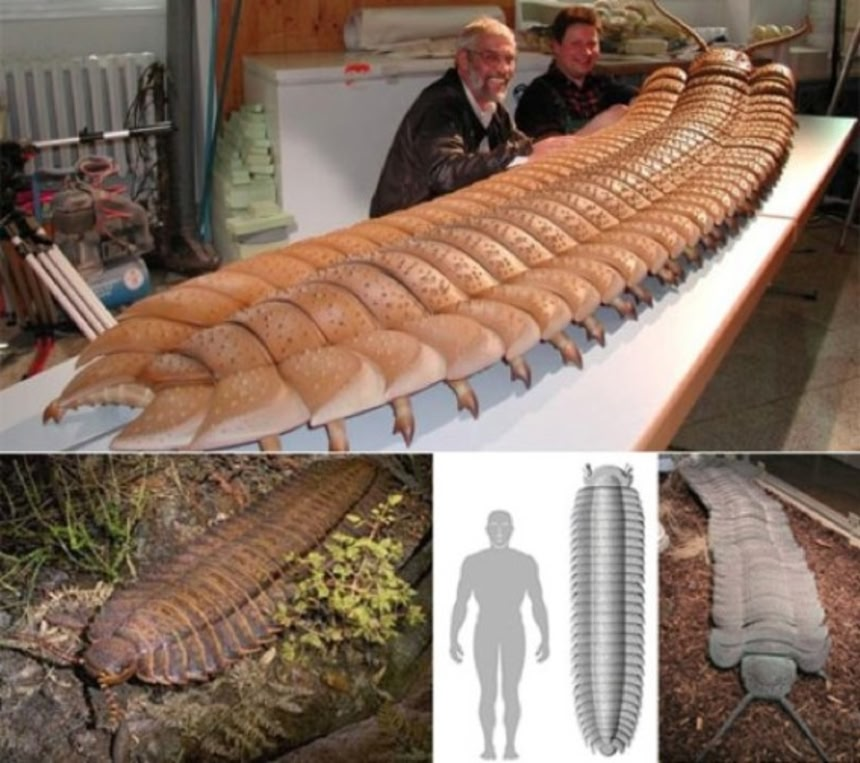

10.さらに巨大なムカデ:アースロプレウラ

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るvia:listverse 原文翻訳:konohazuku

アースロプレウラは、古代のムカデやヤスデの仲間。体長2.4メートル以上、大きいものは横幅も広かっただろう。これまで発見された中で、間違いなく最大級の無脊椎動物だ。約3億年前の石炭紀からペルム紀初頭まで、今の北米やスコットランドあたりに生息していた。意外なことに、何でも獲物にできそうなほどの恐ろしい外観にもかかわらず、アーストプレウラはまったくの草食系だった(化石の胃の中に残されていた内容物から判明)。

リアルでナウシカみたいな世界があったんだな

巨大生物ってのは

なんかそういうのじゃない気がするんだよ。

メガロドン見にきたのに。

アーストプレウラ草食系かよっ!

てことは今のムカデみたいな強靭なあごはないことなのか?

剥ぎ取りたくなるその甲殻

いいねいいね~

こういうの大好きよ。

実際に庭で見たら卒倒するだろうけど

現代の動物も十分ワクワクとゾクゾクだろ

冷静に考えると首がバカみたいに長いキリンとか完全に変態

メガネウラは指をくるくるして眼を回すことできるのかな?

この巨大トンボのいた頃の地球って重力定数いまより小さかったの?

ロマンだな。見てみたかった。

時を越えるオッサンを呼んで来よう

あと体長3メートルぐらいのゴキブリもいたらしいよ。

しかも飛ぶんだって。

食えるのかな!?

ナウシカの世界は本当にあった。

海に住んでる巨大な甲殻類→蟹か海老みたいな味でうまいかも

海に住んでる巨大なイカの先祖→イカめし何人前だ?

という思考パターンがすっかり定着してしまった

一番美味いのはどいつ?

デカイ昆虫系に出くわしたら諦めるだろうな

心のない生物(現代人)はほんとうに怖い

アノマロカリスは2m級の個体の体の一部の化石が見つかったって本で読んだな

ttp://p.tl/wP1C

Wikiだと一部って書いて無いってことは全身化石見つかったのかな?

で、旨いのか? と言う類のコメントあるだろうなと思ったらやっぱりあった

なんでここの人たちは食い物準拠で考えるのか

海の中に居ればとりあえず食えそうな気がするのに、陸に上がったとたんにグロでしか無くなるのはなんでだろう。

バズーカを持っていかんと勝てない・・・。

でかいと起きてるほとんどの時間何か食ってるんだろうな・・・

メガネウラが主にいたのは石炭紀。ようやく魚が両生類となって陸上に進出しようかという時期に、「カエルやリスほどの大きさの動物をエサにしていたのではないか」って、どんな「動物」がいたっちゅうねんwwwwww。

コイツらが今は居なくて本当に良かった。

そういえば恐竜などの絶滅した生物も含めて地球最大の生物はシロナガスクジラなんだよね

大きさもさることながら、形状も面白いよね

進化の試行錯誤みたいな感じ

もしくは神様達が俺が考えた最強の生物作って競争しようぜ見たいな色んな形が面白い

巨大サソリとかFALLOUTか何か?

時を越えるおっさんが捕まえてたね。

巨大ムカデとか巨大トンボとか。

10が部屋に入って来たら失禁して泣いてしまうな

地球半端ねぇ

実際見てみたいが直ぐコロされそう

なんだかんだ言って、地球の歴史上今が一番、へんないきものがうじゃうじゃいる時代と思う・・・

酸素濃度高いって事は火災も酷かったのかな?

巨大ムカデだけは簡便してほしいわ・・

高酸素で虫がでかくなるんなら是非やってくれ研究者さん。(´・ω・`;)

>>33

やめてー><;

お前らって意味不明な評価するのな

別になんてことないこと言ってるやつが低評価ってひねくれたクソ共が多いな

サムネの画像は何だったのか・・・

高濃度酸素を吸って、超速で活発に動き回ってたんだろうな

Campanile giganteumを巨大カタツムリと紹介しているけど、これは適切じゃないと思う。

確かに、Campanile属もカタツムリも軟体動物門腹足綱に含まれるけど、近年用いられる分類体系を鑑みると、

前者は新生腹足類吸腔類なのに対して、後者は異鰓類有肺類のうち陸棲で殻を持つ一部のグループを指すゆるい言葉になるだろう。

比較的古い分類でも、前者は前鰓亜綱新腹足目、後者は有肺亜綱の一部になるだろうし。

恐らく、誤訳の原因は「snail」って単語かもしれない。

snailにはカタツムリの意もあるが、もっと広義に巻貝全般を指す言葉でもある。

この場合はもちろん巻貝と訳すべきと思うが、いかがだろう?

化石なんて形の想像と、それが生きてた時代くらいしかわからないだろうと思ってたけど、条件によるんだろうけど、胃の内容物までわかるんだ?それ聞くとさらにロマンが広がりますね!すげえ!

ワニさんの家の庭にいるアフリカマイマイも18センチぐらいの抜け殻あって

採ってあるワニがね

よく現在の人間と過去の巨大生物の大きさを比べてるけどさ、

もし人間がその時代にいたら人間ももっとでかかったと思うんだよね。

※43

2年以上前のコメントに返すのもなんだが、別に大きさを競っているわけではなく、どのぐらいの大きさかを感覚的に理解してもらうための指標として人間と比較しているんだよ。

所々に写ってるおっちゃんもいい笑顔だ

6の巨大サソリはアルゴ探検隊の大冒険?

エンマノツノガイはカタツムリではありません。

簡単に言うとタニシに近いです。

カタツムリは有肺類といってどちらかというとウミウシに近い腹足網でも全く別のグループです。

巨大なムカデはほんと怖いなー丸腰で出会いたくない

ふつうのでも怖いのに。。。って俺がムカデ嫌いなだけか?みんな平気なのか?

巨大さそりの画像ラッドスコーピオンじゃねーかw

巨大トンボもヤゴから成虫のなったんかな?だったらヤゴもでかかったんだろうなあ…

体が60cmの成虫って考えると大体10~20cmくらいのヤゴなんかね

恐怖だな

これさあ、本当に現実に存在するの?だとしたらすごいなあ

この目でみてみたい。

※50

お前天然だろ

巨大生物っても無脊椎動物ではたかがしれてるなあ

このでかいサソリとかも、人間に踏まれたら即死する程度だし

プライミーバルとかシーズン1とか少し意義の分らん展開に目をつむれば2も面白かったんだけどなぁ…

3以降は何がしたいのかもわからん。イギリス人はドラマ下手。

アノマロカリスたん茹でて食ってみたい

絶対にうまいはず

数億年スパンで考えて再び巨大生物に進化することはあるんだろうか

なんだか生物自体が日本製の家電みたいにコンパクトになってる気がするんだ

巨大生物をテーマにした博物館があったら行ってみたいな~

こういうのが全部原寸大で再現してあるの。

どこかにできないものか。

>巨大ゴキブリ

テラフォーマーのことですね、わかります

新しいほうのキングコングの島の生態系がこんなだったな

現存したら今の植物じゃ絶滅するだろうな

最後のムカデが草食系でよかった・・

説明にあるように巨大ムカデは草食だから襲いかかってくることはないって本で見たことある。

いつもダラーッと生きていたらしいからよかったな。

虫嫌いは即気絶だが虫好きからしたらかわいいもんだろ。

だけどもういないぞ!

そこらへんの小さいムカデには近づくなよ!

牙剥くぞ!

虫があの大きさで動けるということは

むかしは重力が低かったのかな自転が遅かったとか?

※62

自転遅いと重力は小さくならんと思うが…

アースロプレウラは知ってたけどユーフォベリアは知らなかった・・・

最後のやつこわすぎだろ・・・草食だとしても

ひっひええええ

昆虫採集が命懸けだなw

あの怪しいピンク色とか緑色の液体効くのかなw

アノマロカリスの説明のところをさ 今の説明のままに残すんだったらカナデンシスも付けてほしい

アノマロカリス類のことを書いているのなら、体長と生息年代をきちんと記載してほしい

三葉虫の説明にカニというのは不適切なのでやめてほしい 更に言えばカブトガニも系統が違うのであまり使わないでほしい

メガネウロプシスが生息していたのが数百万年前はおかしい それと、メガネウロプシスは酸素濃度が低下してからも生きていたので酸素濃度の低下は直接的な原因ではない

>カメロケラスの体長は10メートル以上もあった可能性があることがわかり、

ナディアに出てきた潜水艦ノーチラス号に取りつく巨大オウム貝って元ネタがあったのか……!

ユーフォベリアはヤスデみたいだよ

大きさもせいぜい30cm