この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る西アフリカの熱帯雨林には、ちょっと気まぐれな植物が存在する。「トリフィオフィルム・ペルタトゥム(Triphyophyllum peltatum)」というつる植物だ。

何が気まぐれかというと、普段は普通に光合成をしているのに、何かのきっかけで一時的に昆虫の血肉を求める食虫植物へと変貌するのだ。

一体何がきっかけで、ペルタトゥムは血肉を求めるようになるのか? これは今まで謎に包まれていたが、最新の研究によってついにそれが解明された。

それによると、とある栄養素の不足が関係しているようだ。

たまに肉食になる、西アフリカのユニークな植物

「トリフィオフィルム・ペルタトゥム(Triphyophyllum peltatum)」は、シエラレオネやリベリアといった西アフリカの熱帯雨林に自生するつる植物だ。

イチモツに激似なものや、地中にトラップを仕掛けるものなど、世に食虫植物は数あれど、ペルタトゥムは一時的に食虫植物化するという点でとてもユニークな存在だ。

小さなときはごくごく普通の姿をしている。葉を地面に平らに広げて光合成を行い、肉食系である様子などおくびにも出さない。

だが、やがて血の色をした粘液が分泌される葉を成長させ、うかつにも近寄ってきた昆虫をとらえて消化するようになる。

ところが気まぐれなことに、必ずしもこのような食虫用の葉をしげらせるわけではない。しかも肉食なのはごく短い間だけだ。

先端に2つフックがある大人の葉が生えるようになると、肉に満足でもしてしまうのか、もう食虫をやめてしまう。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るそもそもペルタトゥムが気まぐれに昆虫を食べるようになるのは、栄養分が不足した環境で生き延びるためだと考えられている。

だが栽培が難しいこともあり、食虫植物化するものとそうでないものは何が違うのかよくわかっていなかった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るリンが不足すると食虫スイッチが入る

その謎を解き明かしたのが、ハノーファー大学などの植物学者チームだ。

彼らはこれまので研究で培った知識を駆使して、ペルタトゥムを育てることに成功。

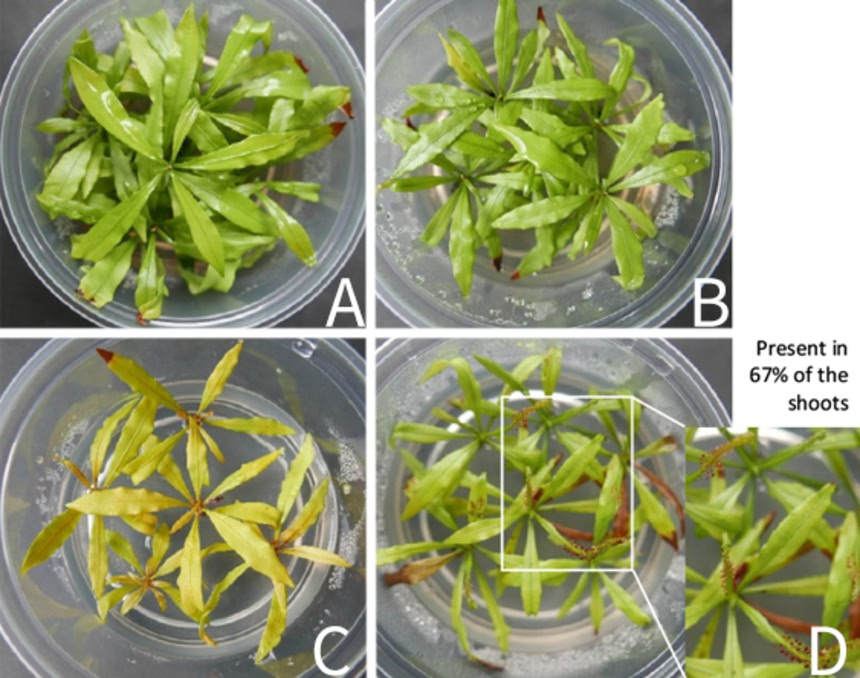

こうして増えたペルタトゥムの新芽60本を窒素・カリウム・リンといった栄養が不足した土に植え、6ヶ月ほど観察を続けてみた。

すると食虫スイッチはリンが不足したときに入ることがわかった。これが不足したときだけ、食虫植物化のサインである赤い粘液を出す葉が生えてきたのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る時に肉食になるのは、合理性にかなっている●

リンは、DNAや膜を作るの必要な植物にとって大切な栄養素だ。土に含まれるリンを吸収するために、植物は多大なエネルギーを費やして根を張り巡らせる。

ところがペルタトゥムの場合、乾季の終わりになるとリンが不足することもある。ペルタトゥムの中に昆虫トラップを発達させるものが出るのはこの時期だ。

そもそも動物の肉を食べるのは、そう簡単なことではない。昆虫をとらえるネバネバした液体や、それを分解するための消化酵素を作るには、大量のエネルギーを消費するからだ。

それでもペルタトゥムはリン不足をどうにか補おうと、一時的に食虫植物に変貌する。土に含まれるリンが十分回復すれば、もっと簡単に生やすことができる普通の葉に切り替える。

気まぐれに思えるペルタトゥムだが、じつは合理的に生きる手段を切り替えているようだ。

この研究は『New Phytologist』(2023年5月16日付)に掲載された。

References:This Unique Plant Turns Carnivorous When The Mood Strikes : ScienceAlert / written by hiroching / edited by / parumo

気まぐれに消化されちゃう虫の方もたまったものじゃないな

たまに虫を食べるんじゃなくてたまに虫を食べないよが正しい

ウツボカズラで実験したけど肥料を与えると食虫する帰還が消失して蔓になって肥料をやめるとまた復活するのと同じ

特に珍しい事じゃないっす

サラセニアは肥料を与えても何も変わらないからそっちが珍しい

>>2

いやたまに虫を食べるでいいんじゃないでしょうか。トリフィオフィルムに食虫性があるのは幼株時のリン不足時のみで成長すると食虫性を失いますから。

それからサラセニアも窒素多量になると捕虫袋の形成不全が見られます。サラセニアについては袋の形成不全と水質汚染か大気汚染による窒素供給過多と絡めた研究があったはずです。

ただネペンテスもサラセニアも栄養過多になると捕虫のための特殊化を止める(葉の成長途中で形成を止める)というだけで葉そのものは1種類ですが、トリフィオフィルム二形性で2種類の葉を栄養状態によって使い分けているという点で異なります。

燐かー

生物材料として一番少ないのが燐だから(必要量から考えると、アシモフ先生も書いてた)

理屈はわかる、他の生物から奪えばいいわけだ

殺生は、もうせん

>>4

そうそうモウセンゴケって食虫植物あったな

食虫植物モードって、通常モードより消耗が激しいよね?

栄養が不足したら食虫植物モードになるって、本人にとっては危険な賭けかもしれない。

何か足りなくなったら変わるんだろうなと思ったら矢っ張りそうか

この辺が多様な奴は逞しいよな

もっともソレだけ創意工夫凝らさないと生き延びられない過酷な環境だって事でも有るんだろうけど

逆にまったく光合成をしない食虫植物ってあるのかな。

光合成するのは糖だから、それ以外を得るためには根から吸い上げるか食虫するかなんだろうけど。

米7

有った気がする

蘭かなんかの仲間で真っ白なの

たまには虫も食べるよ とか 一時的に昆虫の血肉を求める とか、こういう言い回しがすごいすき

面白いなあ

昔から食虫植物と言われていたグループも、別にしょっちゅう虫を食べているわけでもないらしいし

虫を殺して自分の周りの土に分解させる、いわば間接食虫植物もいるというし

一時的な食虫植物がいても不思議じゃないのか

昆虫はカリウムが不足すると吸血する様になるな

なるなるグミの実

>>14

それだ!