この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る6月下旬、インド北東部やバングラデシュで起きた歴史的な大洪水は、ここ1ヶ月で100人以上の命を奪い、950万人以上の生活を脅かしている。

しかしこれは今後起こりうる洪水被害のほんの序章に過ぎないかもしれない。

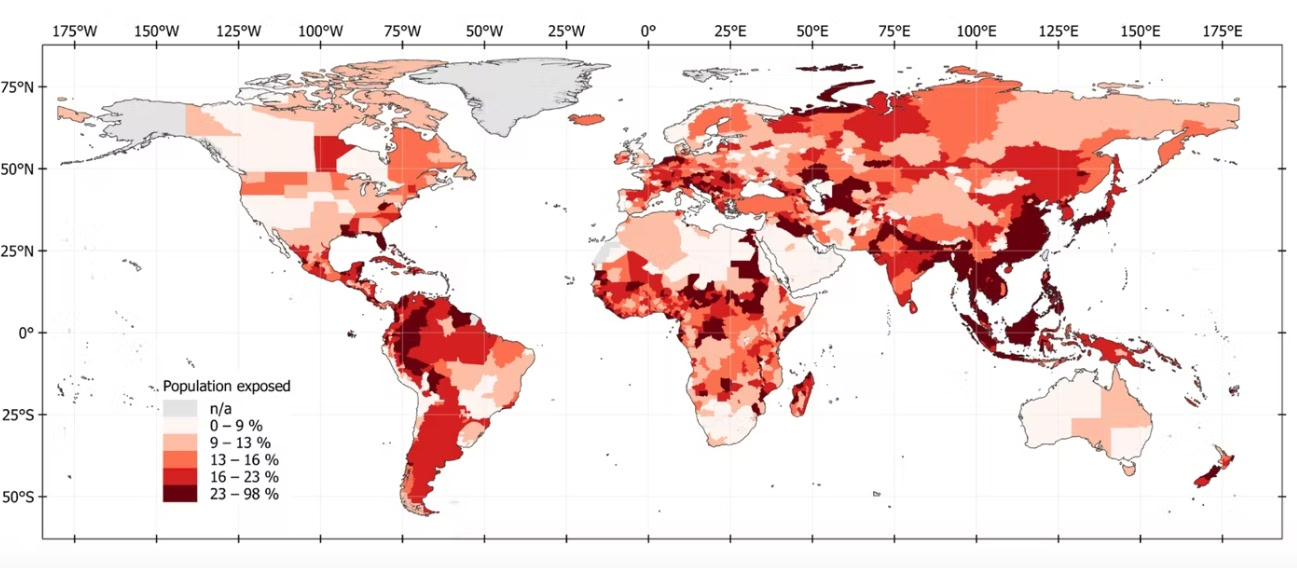

学術誌『Nature Communications』(2022年6月28日付)で発表された研究によれば、世界の4人に1人が100年に1度洪水が起きる地域に暮らしているのだそうだ。

このリスクは気候変動によって今後ますます増大する一方だという。

世界の4人に1人が重大な洪水リスクにさらされている

今回の世界銀行をはじめとするグループの研究によれば、18億人(世界人口の23%)が100年に1度洪水が発生して15センチ水位が上昇する地域で暮らしているという。

つまり世界人口の4人に1人が重大な洪水リスクにさらされているということだ。これは従来の推定よりもはるかに高い数字であるという。

「100年に1度の洪水が起きる地域」とは少々誤解を招く表現だろう。より正確には、ある年に洪水が起きるリスクが1%以上である地域という意味だ。

これは軽視すべき数字ではない。洪水が起きる確率は、25年間なら22%、70年間なら51%にもなるからだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る洪水の危険性が大きいのは南・東アジアやアフリカ

また洪水の危険性がある地域に住む人々の大半(89%)は、南・東アジアやアフリカといった低・中所得の国に集中しているという。

アメリカのような高所得国でも1億9300万人が洪水リスクに直面しているが、低・中所得国では16億1000万人にもなる。

そのうち12億4000万人が南・東アジアで暮らしており、中国(3億9500万人)とインド(3億9000万人)がそれぞれ3分の1を占めている。

また主要河川の支流沿いで暮らす人たちは、とりわけ洪水に遭うリスクが高い。こうした洪水で特に大きな被害を受けるのは、所得が低い人たちだ。

重大な洪水リスクにさらされている18億人のうち、7億8000万人が1日5.5ドル未満で暮らす貧困レベルにある。

この点において、とりわけ脆弱な地域がサブサハラ・アフリカ(サハラ砂漠より南のアフリカ)だ。洪水リスクのある地域には1日の1.9ドル未満で生活する貧困層が1億7000万人いるが、その44%がサブサハラ・アフリカで暮らしている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る経済にも大打撃を与える

今回、特に洪水リスクが高い地域として低・中所得国が指摘されているが、実際のところ洪水はどの国でも起こりうるようだ。

今回調査対象となった188ヶ国のうち、洪水リスクにさらされている人口の割合が1%未満なのは、わずか9%の地域のみだ。

「ナイジェリア、バングラデシュ、ベトナム、米国、イギリスなど、最近悲惨な洪水に見舞われた国々は、この脅威が世界的な現実であることを示している」と、研究グループは結論づけている。

洪水は人的な被害をもたらすだけでなく、経済にも大打撃を与えるだろう。重大な洪水リスクにさらされている地域の経済活動は、9.8兆ドル(約1323兆円)に相当すると試算されている。

洪水はどの国にとっても危険なものだが、高所得国ならばある程度対応できる可能性もある。

例えば、最大の洪水リスクにさらされている国はオランダで、人口の60%が13センチ以上の洪水リスクのある地域で暮らしている。

だがオランダは、1000年に一度の洪水にも対応できる世界最高の洪水防止システムが完備された国でもある。

一方、ベトナムのような国は、うまく温暖化に適応するための手段が整備されていない。国中に堤防が建設されているが、それで対応できるのは30年に1度クラスの洪水で、それ以上の洪水になれば圧倒されるだろうという。

こうした傾向は、国レベルだけでなく、個人レベルでも当てはまる。先進国であっても、低所得者ほど洪水による被害が大きくなる傾向にあるからだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る未曾有の洪水時代に備えるために

せっかくの研究結果だが、それを生かすも殺そすも政府や自治体次第だ。

研究グループは、排水システムの欠如や、洪水リスクの高い地域での開発といったお粗末な計画が、被害を大きなものにすると指摘する。

研究グループによれば、湿地や無人の氾濫原など、自然の洪水抑止機能を保全・回復することが、洪水のリスクを緩和する費用対効果の高い対策であるという。

また研究グループは、未曾有の洪水時代に備えるため、次の3つの重要な道筋も提案している。

1. 洪水リスクを増大させる「温室効果ガスの排出を抑制」すること。これは今後数十年のリスクを大幅に増大させないための対策だ。

2. 「洪水対策にもっと資金を投入」する。これにはグリーンインフラ・緊急警報システム・洪水防止のほか、地域社会の災害対応能力の向上などが含まれる

3. 「洪水リスクが特に高い地域には建物を建てない」。対策を講じないことのコストは、あまりにも大きすぎる

温暖化の経済学について研究するトーマス・マクダーモット氏(アイルランド国立大学ゴールウェイ校)は、「洪水は世界で圧倒的にもっとも広く見られる気候災害で、毎年数百万人の人たちが家を失い、何千億ドルもの直接的な被害をもたらしている」と、今回の研究に第三者の立場から寄せたコメントの中で述べている。

References:1.8 billion people face once-in-a-century flooding, study reveals / written by hiroching / edited by / parumo

バカにされても箱舟を作りませう

バングラデシュを含む東南アジア~日本は、温暖化で雨量が増える数少ない場所だからね

地球全球的には干ばつの方が問題になる筈で、多雨はむしろうまく利用できるような産業を構築すれば、世界が水不足絶望する中でも経済的にうまくやれる地域となりうる。

ピンチはチャンスくらいに考えて、多雨の利用を研究する方が実があると思う。

近所の駅周辺はかつて大洪水発生するので、どこの集合住宅にも

ボートが常備されており、NTTやビルなどの公共施設は洪水仕様で

設計されてる

で以前はそういう対応してない駅前住宅地は全部床下に沈み

当時ぼっとんだった関係で朝の通勤時間にアレがどんぶらこ開始し

ただでさえ嫌な通期時間帯なのに目の前で見れるので精神が

だいぶやられた話はよく聞かれてた

今は強固な河川改修でどんぶらこ現象起きてないけど、一部の

マンションは非対応なので時々水没するトラブルをよく聞くし

昔からの教訓知ってる住民に一言聞けばいいのに

この危機を真水の確保という見方で捉えられないだろうか

100年に一度なら棚橋ひとりでなんとかなるだろ。

最悪だめだったら橋本環奈ひっぱってこい。

オランダは海抜マイナスの土地が多いからなあ

埼玉県民

311も ほぼノーダメージだった

水害にも遭った事無い

災害で避難生活とか経験してないのは

もしかしてけっこう運が良いのかもね

※9

暑くて無理です

>>9

埼玉は治水に力いれてるし、今もどこかで堤防を修復や建設してる場所。

それ以前は川が氾濫しまくりで、一家に一台ボートがあったよ。

ノーダメージなのは自治体や人々の努力の結果で、土木工事の予算削減なんて唱える人は信用しないよ。

>>9

埼玉は台風19号の時川越あたりでえらいことになってた

洪水になると、ほぼ100%の確率で飲み水が枯渇します、別々のタイミングで洪水が起こっているうちはまだなんとかなりますが、同時多発的に起こると、水の奪い合いが発生することになります。

普段から節水したからといって、有事の際に水に困らない保証などありませんが、それでも水は大切に使いように心がけたいものです。

大洪水なんて必死に大げさに煽っているが、洪水が発生して15センチ水位上昇したぐらいでなんだというんだ?

洪水と共存しろよ

※11

大干ばつになるくらいなら、洪水の方がマシというのは実際その通りだと思う。

目先脅威になるのはやはり干ばつ、日本にいると水が有り余っているので分からないが、世界的には水不足が今現在ですらヤバイ。

ADHD系のコメが目立つけどどうして流入が増えたの?

時々河川が氾濫することで肥沃になる土地は、治水で人が住みやすくなると痩せちゃうのよね

尤も、現在は肥料の技術も進んでるから気にすることではないが

そんなところに住むな

そんなところで産むな

※16

似たようなことを北米に住む外国人に言われたことがある

「君たちはなぜ地震がよく起こる土地に住んでるの?」

ってね

>>16

そんなこと言ったら日本に住めませぬぞ?

ぼくは3/4の方だからいいや

なーんて言っている人こそ

今日の交通事故にカウントされる。