この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る19世紀は星空を愛する天文ファンにとって素晴らしい時代だった。1811年から1882年にかけて、8つの大彗星が地球を訪問し、天文学者のみならず一般の人々を楽しませた。

とりわけドラマチックだったのが、1861年に地球のすぐそばを通過し、江戸時代の日本でも観測が記録された「テバット彗星」だ。

約3か月間にわたって肉眼で観察できるほど輝き続け、その間、地球は2日間にわたって彗星の尾の中を通過している。

彗星のガスと塵の中からそれを見上げた人たちは、放射される彗星物質の流れをはっきりと目にした。それは昼間だというのに太陽の光を遮るほどだったという。

1861年、世界各国で次々と目撃報告が

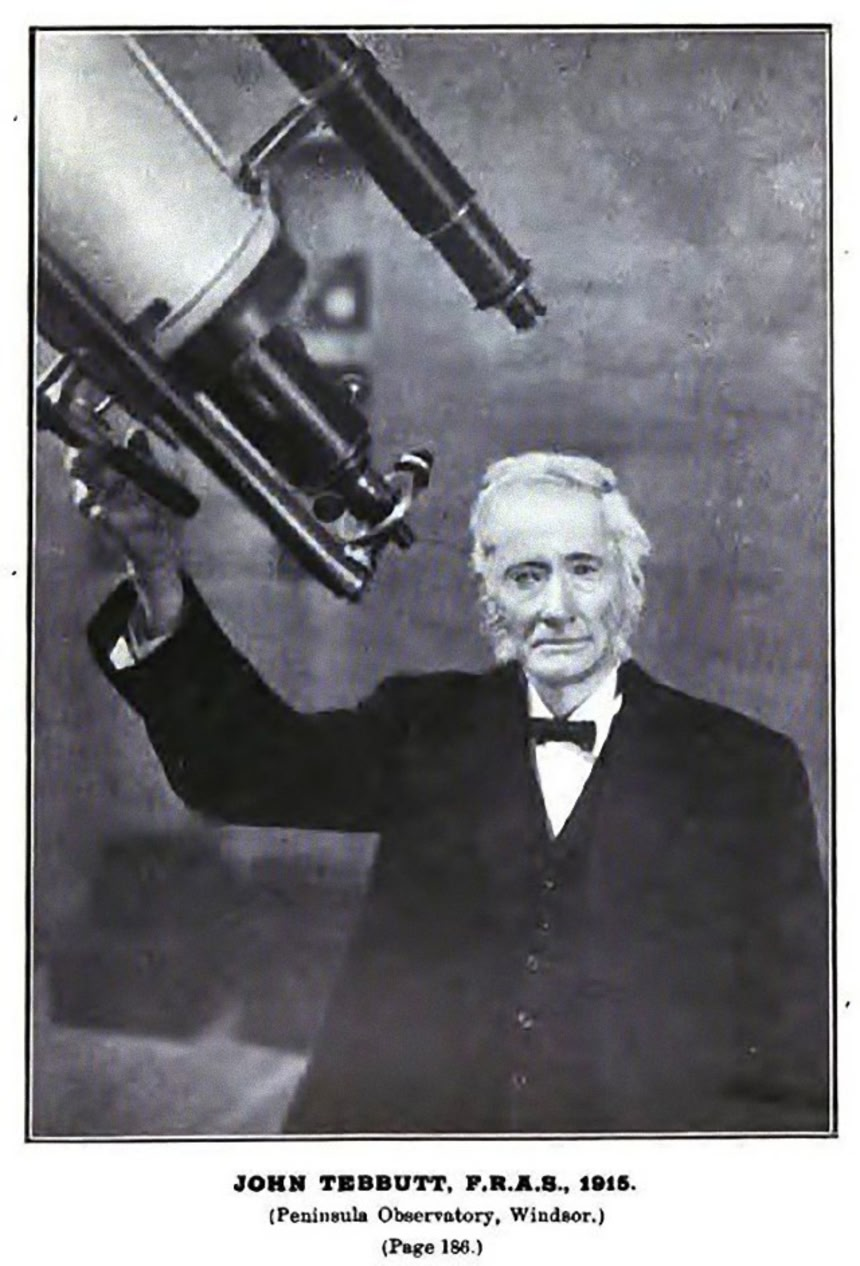

1861年にやってきたその長周期彗星は、オーストラリアの羊飼いでアマチュア天文学者だったジョン・テバットによって発見され、後にデバット彗星(C/1861 J1)と名付けられた。

1861年5月、ありふれた船舶用の望遠鏡で空を眺めていたテバットは、エリダヌス座にぼんやりとした星があることに気づいた。天体図には掲載されていない星だ。

彗星と思われたが、それにしては尾がない。数日間観察したが、動いている様子もない。たった1度移動するに1週間かかるほどゆっくりに思えた。

テバットは、シドニー天文台の天文学者ウィリアム・スコットと地元の新聞社に手紙を出し、天体の発見を報告。この手紙は1861年5月25日、彼の27歳の誕生日に新聞に掲載された。

当時、世界は今よりもずっと遠かった。そのためこのニュースが北半球に伝わるのを待つことなく、彗星は北の空に出現した。

英国で最初にそれを発見したのは、ウィリアム・C・バーダーであるようだ。彼は6月30日、タイムズ紙に次のような手紙を書き送っている。

拝啓、本日の午前2時40分、北西の地平線に明るい彗星を発見しました。午前3時20分まで見えました。

カペラと比較するには好都合な位置で、その明るさはちょうど同じくらいでした。もやに包まれていましたが、尾は見えませんでした

太陽の光で見えなくなったのは、どちらもほぼ同じ時刻です。これは明るい天体である証拠と言えるでしょう

同日、英ガーンジーの医師サミュエル・エリオット・ホスキンスも彗星を観察し、次のような記録を残している。

午後9時、北西の地平線に、もやに包まれた大きく明るい円盤が見えた。9時40分、裸眼でもはっきり彗星の特徴が見てとれた。

大きな核があり、扇状に広がる尾が天頂に向かって垂直に伸びていた。翌朝の日の出まで輝きは衰えず、北西から北東かけて、わずかに下降しながら見かけ上の速度を維持しつつ移動していた

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る太陽の光を遮るほどの明るさ

夏が近づき、日が長くなると、空は奇妙な様相を呈するようになる。ビーストンのE・J・ロウはこう記している。

それは、黄色いオーロラのように輝く感じで、太陽は輝いていたが光は弱々しかった。私たちの教会では、7時にはもう司祭が講壇のロウソクを灯していた。太陽がまだ輝いているというのに薄暗かったのだ

また当時のタイムズ紙には、「空は独特の蛍光のような輝きがあり、私はそれをオーロラの輝きだと思っていた。人々は口々に珍しいことだと話していた」と述べられている。

このような奇妙な空は、地球が彗星の尾の中を通過したことが原因であるようだ。

Phenomena.org.ukの解説によれば、1861年6月28日午後6時、彗星の核は地球から2000万キロ離れた横道上にあった。

いくつかの要因を考慮すると、6月30日早朝に地球は尾に突入したと考えられるという。

彗星の尾は、扇状の星雲が広がっているかのようで、7月1日と2日には118度もの角度があった。さらに彗星が遠ざかるときには、空の半分をおおうほど長く伸びた。

真夏には、彗星は明るく輝き、地平線のほんの数度程度しか上になかったというのに、影を投げかけるほどだった。

1861年の6月30日から7月1日の夜、著名な彗星観測者J・F・ユリウス・シュミットは、アテネ天文台の壁に落ちた影を眺めては感嘆していたという。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る日本でも観測された大彗星

テバット彗星は江戸時代の日本でも観測されている。小瀬戸村の須田精堂という人物が記した「須田家日記」には、天保14年(1843年)から慶應4年(1868年/江戸時代最後の年)にかけて出現した彗星の記録が残されている。

そのうちの一つ、万延2年(1861年)5月28日付の記録には、「戌ノ方上天此ことくニ星出る」とある。

これはテバット彗星のことだと考えられており、文字のすぐ上には、尾をたなびかせたいかにも彗星といった雰囲気のイラストも描かれている。

3か月間肉眼で観察することができたデバット彗星だが、8月中旬になると、肉眼では見えなくなった。だが望遠鏡ならば翌年の5月まで観察することができた。

その軌道は400周年周期の楕円形と推定されている。だとすると、次に地球に接近するのは23世紀頃になるはずだ。

江戸時代の人もびっくりしただろうな。

References:The Great Comet of 1861 | Amusing Planet / written by hiroching / edited by / parumo

以前か思ってるんですが、前方後円墳は彗星を形どってるんじゃない。

※1

デフォルメ効きすぎだろうと思ったけど

埴輪のこと考えると当時の表現としてやりそうではある

流星型のお墓ってなんだか縁起が良さそうだな

※1

前方後円墳はその昔、「車塚」と呼ばれていました。

江戸時代の学者、蒲生君平は、古墳の形を、リヤカーみたいな車を形象しているものと考え、四角の部分は引き手であろうとして、前。円形の部分は車輪に違いないとして、後ろだと考え「前方後円墳」という学術用語を制定しました。

君平曰く「死者の棺をあの世に運んでいく荷車が、古墳なのだ」だそうです。

※1

子宮ですよ

沖縄のお墓で亀甲墓ってのがあるんですけど、あれも子宮を型取った物ですし

子宮をモチーフにしたお墓とかお墓に描かれたレリーフ、棺桶とか世界中にありますし。

胎内回帰と再生を願うんであれば、大体みんなそこに行きつくんでしょうね

直接的な物ではなく、色々経て形式化、様式化されてますけど

太陽を遮るぐらい

出張っとったんだね

現代にも現れないかな~~~

この目で彗星を目撃したい!

次は23世紀かぁ

見れるといいなぁ

二日間も彗星の尾の中を通過って事は、記録的長期間流星雨かw

見たいと思ったけど、現代だとラグランジュL1L2の内側の衛星が全滅で数年間はGPSや通信、気象観測衛星が無い状態になるか・・・

>>6

彗星の尾はガスであって塵じゃないんじゃなかったっけ?

流星雨はなかったと思うけど、それでも衛星には何らかの影響はあるかもしれないね

まだ人工的な光がほとんどない時代だから星空が良く見えたんだろうな

あと200年生きるつもりの強者がおる…

是非天体望遠鏡を用意して観測してくださいね

私も彗星の尾の中に入ってみたかったな〜

※8

百武彗星を見たいって書き込みならつい最近見た記憶があるよw

国を跨いだ地球規模現象の古い記録が一致するのって凄いワクワクする

これ白面の者が中国に渡った時の…

>黄色いオーロラのように輝く感じで、太陽は輝いていたが光は弱々しかった。私たちの教会では、7時にはもう司祭が講壇のロウソクを灯していた。太陽がまだ輝いているというのに薄暗かったのだ

彗星のせいで暗くなったのに

太陽の光を遮るほどの明るさとは一体何?

安定の日本人の筆まめw なんでも残すな本当にw

ん?太陽の光を遮るほど明るいなんて書いてあったか?

※16

書いてあるね

たぶん電離したプラズマが再び原子になって光らなくなり

星間物質として太陽光を遮るのだとは思う

この彗星が原因でほうき星で窒息とかのフェイクニュースが広がったのかなー

それにしても、こんなデカい彗星があったんだ・・・怖いだろうなー

例の木星の衛星になって自転する地球の想像動画みたいな迫力が体験できるんだね・・・

テバットすい星だってばよ

太陽の光を遮っているなら、穀物とか果物とかに影響あったんだろうな。食糧難で飢え死にする人が増えたとか。

暴れん坊将軍だったかに流星のエピソードがあったけどこれが元ネタかな?

次回の接近は23世紀(2270年)です。※公転周期409年

いやー羨ましい。1986年のハレー彗星は話題にはなったけどほぼ見えなかったもんなー

文久元年(1861)5月25日付「彗星について25日〜28日までの様子を記す」の古文書が新潟県立図書館にあります。

残念ながら、筆者が誰か私では達筆が読めません。