この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る古バビロニア王国(現イラク)ではピタゴラスが誕生する1000年前に、既にピタゴラス数を知っていたようだ。

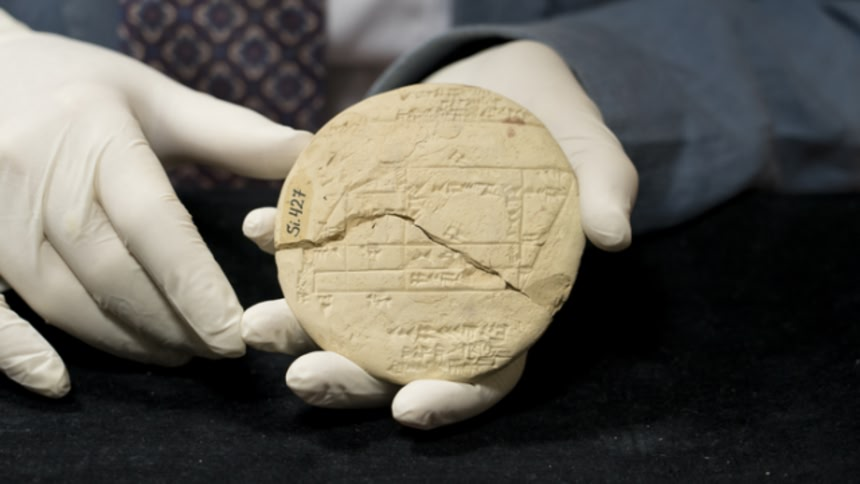

1894年、現在のイラク、バグダード県にあたる地域で3700年前の粘土版が発掘された。「Si.427」と呼ばれるその粘土板は、紀元前1900~前1600年頃の古バビロニア王国のもので、発掘後イスタンブールの博物館に展示されていた。

その粘土板には、原始的な三角法を利用して測量を行った記録が残されていた。これは世界でもっとも古い幾何学の応用例となる。

既知のものとしては世界最古の幾何学

幾何学とは図形や空間の性質について研究する数学の分野だ。

オーストラリア、ニューサウスウェールズ大学の数学者ダニエル・マンスフィールド氏は、古バビロニア王国の粘土版「Si.427」を同時代の粘土板と比較しながら調査したところ、幾何学の世界最古の記録であることが判明したという。

『Foundations of Science』(8月3日付)に掲載された研究によると、それを使った人物は「ピタゴラス数」を利用して土地を測量していたのだそうだ。古代ギリシアの数学者ピタゴラスがピタゴラスの定理(三平方の定理)を発見する1000年も前のことだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るピタゴラス数とは?

ピタゴラス数とは、a2 + b2 = c2 を満たす自然数(例:3、4、5)のこと。 これを利用すれば、直角三角形の2辺の長ささえわかっていれば、もう残りの1辺の長さを知ることができる。

この公式は「三平方の定理」と呼ばれ、古代ギリシアの数学者ピタゴラスが発見したとされることから、「ピタゴラスの定理」とも知られる。

マンスフィールド氏によると、Si.427はこのピタゴラス数を利用した世界最古の地籍記録で、区分けされて売られた土地の形や法律の詳細が記されているのだという。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る同時代の粘土板の調査で裏付け

この事実は、2017年に発見された同時代の粘土板の調査から判明したことだ。

「Plimpton 322」と呼ばれるその粘土板には、さまざまな直角三角形が記されている。発見当時、この粘土板は宮殿、寺院、運河といったものの建設に使われたのではないかと推測されていた。

しかし詳細な分析から、Plimpton 322はSi.427よりも少し後の時代のもので、マンスフィールド氏によれば、じつは幾何学の研究に使われたものらしいのだという。

60進法特有の問題

古代バビロニアでは数を表すために60進法が使われていた。しかし、このために5よりも大きな素数を扱うことが難しくなる。すると扱えるピタゴラスの形状も限られてくる。

Si.427とあわせて考えると、Plimpton 322を作った人物は、あらゆるピタゴラスの形状を調べ、土地の境界をレイアウトする上で便利なものを探していたと考えられるのだという。

三角形を実用的なものにする数についての理解は深く、高度なもので、原始的な三角法と言えます。ですがsin、cos、tanを利用する現代の三角法とはまったく異なります。(マンスフィールド氏)

幾何学は土地の境界を決めるのに用いられていた

古バビロニア王国の時代は、人々が土地を私的に所有し始めた時期なのだそうだ。そのため自分の土地と他人の土地の境界をきちんと定める必要が出てきた。

実際、土地の境界付近に生えていたナツメヤシの木を巡って、争いが生じたことを記録した同時期の粘土板も見つかっている。それには、地域の行政官が問題を解決するために測量技師の派遣に同意したことが記されている。

このことからも、土地の区画を正確に測ることが、当時いかに大切であったかうかがい知れるというものだ。

なお人が争う内容は今も昔もそれほど変わらないようで、3750年前の古代メソポタミアの粘土板は、粗悪品をつかまされてクレームを入れるなんて事件が起きていたことを今に伝えている。

References:Plimpton 322: A Study of Rectangles | SpringerLink / Australian mathematician revea | EurekAlert! Science News Releases / written by hiroching / edited by parumo

っていうかこの頃の知識は今の視点でこうだろうという程度の代物でしょ。

ピタゴラスだってあくまでそうだっただろうと推定されてるだけ。

現代数学の基礎は代数使って文献として残した日本の関孝和に始まるのというのが国際的認識では。世界の人々が日本をリスペクトする所以かと。

※1

そういう釣りはよくないクマ

.|

.|

∩___∩ |

| ノ\ ,_ ヽ .|

/ ●゛ ● | .J

| ∪ ( _●_) ミ

彡、 |∪| |

/ ∩ノ ⊃ ヽ

( \ / _ノ | |

\ “ / | |

\ / ̄ ̄ ̄ /

̄ ̄ ̄ ̄

>>6

世界的な常識かな

※8

世界的にはゼロ除算ができるチャック・ノリスを称えてるよ

>>12

ゼロ除算すると、エラーメッセージが出るじゃんw

すばらしい、学術としての数学も良いが実務的な数学には大きな価値がある。

あと粘土板というのも素敵、含まれた有機物で年代測定がわかる(それもかなり正確)。

日本にも展示物として見せに来てほしい。

未だに分数のたし算すら出来ない自分には神にしか見えない

古代のお役人さんは俺より頭がいいことがわかった

現代人の自分「1,2,3…えーっとたくさん…」

古代バビロニア人「ピタゴラスをぶっとばせ」

♪悔しい歯がゆい事情の定理

♪ぶっとばそうぜ!

すごい! 自分は数学については一ミリも考えたくない人間なんで

土地面積の計算は、そのまま税収に直結するから真面目にやってるよね

60進法すら怪しい自分は

古代バビロニアでも詐欺に引っかかりそうな気がする。

>>11

12進法でもいいぞ