この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るモンゴルの荒涼たる地域で、長い間、忘れ去られていたかつての帝国の首都が発見された。考古学者たちは、ここは伝説的な匈奴の都市”ドラゴンシティ”だったのではないかと考えている。

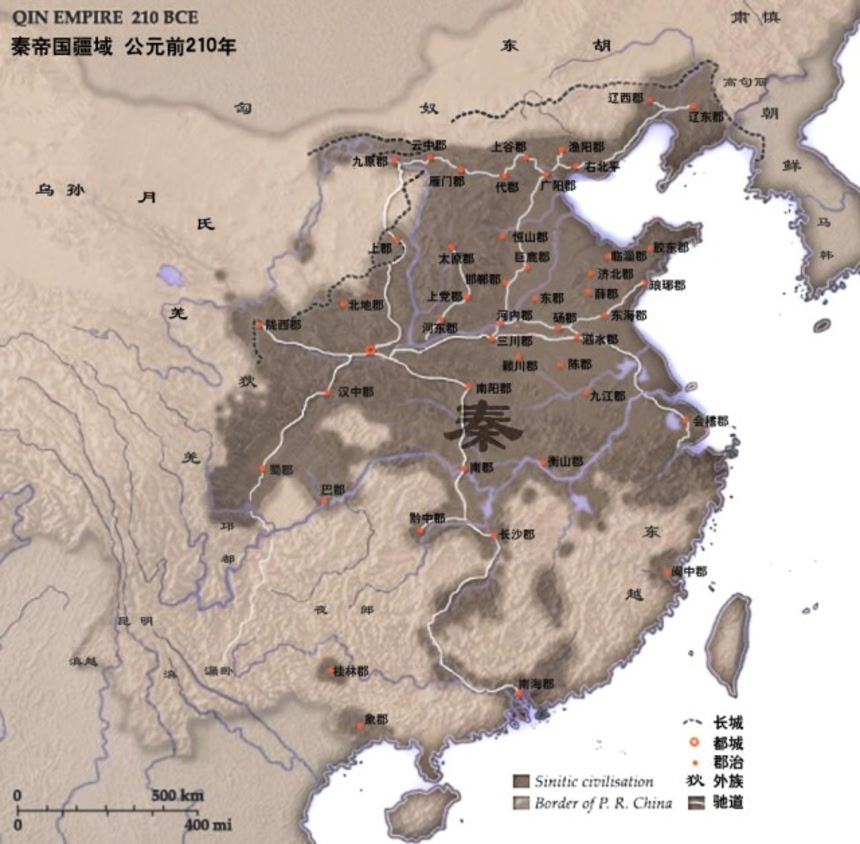

匈奴は、紀元前4世紀頃から中央ユーラシアに存在した遊牧民族および、それが中核になって興した遊牧国家だ。

モンゴル高原を中心とした中央ユーラシア東部に一大勢力を築きあげ、中国王朝の歴史を語る上で欠くことのできない重要な存在で、強大な力をもった謎に満ちた民族だったと言われている。

中央モンゴルで驚くべき発見

2017年、モンゴル、ウランバートル州立大学の研究チームが、中央モンゴルのアルハンガイ県ウル

ズィットのオルホン川河畔近くで驚くべき発見をした。

なにか重要なものが出てきたことはわかっていたが、資金不足で発掘は中断していた。その後、発掘は再開されたが、この発見は秘密にされ、最近になってモンゴルメディアが発表した。

現場からはさまざまな遺物が出てきたが、とくに目を引いたのは”天子、単于(ぜんう)”という文字が刻まれた屋根の装飾のかけらだった。

天子という称号は中国の周王朝時代を起源とするもので、統治者が自分の支配を合法化する天命を持っていることを示すために使われた。単于とは、匈奴帝国の支配者の名だ。

発掘を行った考古学者の Tumur-Ochir Iderkhangai氏によると、このような文字が刻まれた遺物が発見されたのは初めてのことだという。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る長いことその所在が不明だったドラゴンシティの場所を証明する屋根の装飾。刻まれている文字には、古代中国の文字で”天子、単于”と記されている

image credit: Xinhua net

単于と刻まれたかけらの存在は、この場所が匈奴と関係があったことを示す強力な証拠だ。匈奴は遊牧民族国家で、紀元前300年から100年の間、中央アジアで強大な帝国を築いた。

たびたび中国王朝と戦っては破れ、強制的に貢物を払わされたりしていたが、匈奴と南東で隣接していた中国との関係は複雑だった。戦いと陰謀が繰り返され、貢物や貿易品、婚姻などのやりとりの優劣が交互に入れ替わっていた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る匈奴はフン族の祖先なのか?

紀元前119年、中国の漢王朝に敗れた後、匈奴は弱体化して、最終的に南北に分裂したと考えられている。だが、彼らには相変わらず力があり、漢が滅びた後も中国に居座り続け、4世紀の五胡十六国時代には、前趙などのたくさんの分立国家をつくったそうだ。

匈奴は、ミステリアスな集団で、彼らの民族性や起源はあまりよく知られていない。フン族(4世紀から6世紀にかけて中央アジア 、 コーカサス 、 東ヨーロッパに住んでいた遊牧民)の先祖ではないかという説もある。

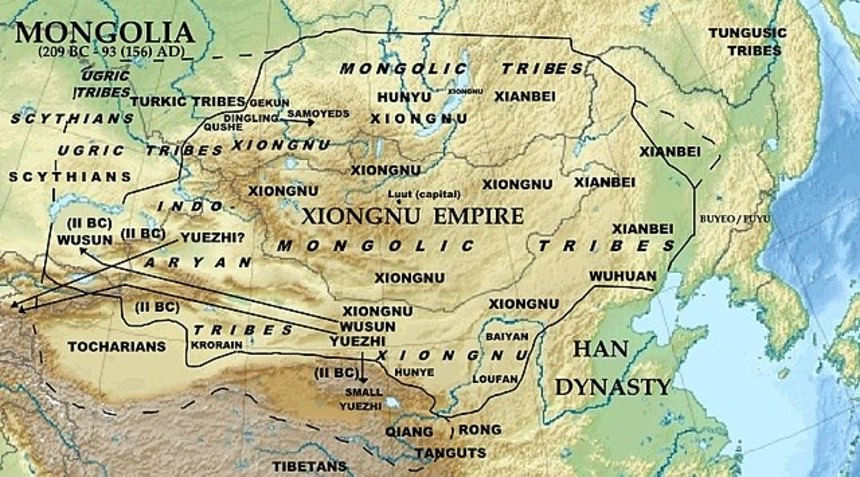

さまざまに語られる憶測からは、匈奴がイラン語、モンゴル語、チュルク語、ウラル語、エニセイ語を話していた可能性もにおわせる。中でも最大の謎は、ドラゴンシティとして知られる都市「Luut Hot」または「Luncheng」の位置だった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る匈奴帝国と都市Luut(ドラゴンシティ)の地図

image credit:wikimedia commons

ドラゴンシティは匈奴の首都なのか?

ウランバートル大学の発掘チームは、ついにこの都市の場所の謎を解き明かしたと確信している。発掘現場から見つかった装飾の破片は、ここがLuncheng、つまりドラゴンシティであることを示す初めての証拠だ。

単于の名が彫られたこの破片は、オルホン川近くのこの遺跡が匈奴の首都であったことを示しているという。

2000年もの間、この場所はわからなかったが、研究チームはついにドラゴンシティを見つけたと自信をもっており、「匈奴帝国の政治的中心地について、10年以上研究してきた結果、ついに首都であるドラゴンシティを発見でき、発掘がかなったことを非常に嬉しく思います」と、 Iderkhangai氏は語っている。

古代の文献によると、この町はモンゴルのハンガイ山脈から始まっていると言われています。これは、モンゴルの専門家が発見した場所と一致しています。

この町は、かつて2重の壁に囲まれた巨大な都市で、大きな貯水池もありました。さらに詳しい調査が行われれば、ドラゴンシティ、ひいては匈奴帝国のことがもっとよくわかるようになるはずです( Iderkhangai氏)

References:heritagedaily / ancient-origins/ written by konohazuku / edited by parumo

追記:(2020/08/06)本文を一部訂正して再送します。

匈奴という名前は知ってるけど、三国志に名前が出てくるなーって程度。

北方の騎馬民族の侵略者って程度のイメージしかない。

実際にはどんな人たちだったんだろうね。

※2

出土した匈奴の頭蓋骨に粘土をつけて復顔したところ、その顔つきは坂本龍一とか工藤静香とか、ああいう細面で鼻筋の通った顔立ちになった。

モンゴル人とは明らかに違う民族、とのこと。

中国の歴史ドラマでも、金や遼の人を演じる役者は細面で二重まぶたの人が多い。

ウランバートルの西、カラコルムの北か

思ったよりも中国領から離れた奥なんだな

匈奴の郷土は、モンゴル

あの地方には洋々な国や勢力があった事はもっと知られるべきだね。

時期によっては影響範囲も様々だったことも。

ほくとつ単于って、学校で習ったなぁ。

三国志における匈奴の単于は於夫羅や劉淵など割と普通の名前だけど

鮮卑の族長は禿髪樹機能という人の名前とは思えないもので何かこう…

すっごいインパクトある

※8

あの頃の中華は蛮族ネームに差別漢字当てまくってたからねえ…

中国発音を基にした英語読みではトゥーファ・シュジンエン

下の名前は表記ゆれでシュジネンの二文字だった可能性あるんで

二文字・二文字の日本の男性名に近かったかもよ

>>8

禿髪さんちって拓拔(足偏が上手く出ない)さんの親戚じゃなかったっけ?

音読みだとトクハツとタクバツで似ている。

当時の中国語の音はどうだかわからんけど。

>>22

当て字の選び方に底意地の悪さをかんじるw

>>8

於夫羅

おふろ…?

なんかすごい

東ヨーロッパで、流鏑馬、射的など、明らかにアーチェリーとは違う和弓の文化があるのは、日本と東ヨーロッパをモンゴルと匈奴が繋いだからだと、どっかのTVでやっていたのを見た。モンゴル人と違って明るい髪色と眼の色だった。

※9

ケチ付けるようであれだけど騎射はあっちの方がよっぽど早いでしょ。当時の原初の弓具を再現して騎射と立射してたってことでしょ?「アーチェリーとは違う和弓の文化」に至っては意図的なミスリードなのかとすら思えてきてしまう。

もともと民族の入れ替わり立ち替わりが激しかった土地な上に、ソ連時代のスターリンの民族浄化主義のせいで、問答無用に中央アジア全体で民族シャッフルされたもんだから、今のモンゴルの人たちも、多民族だし、髪色や目の色もバリエーションあるらしいね。

だから単純に、今と昔を比較しては駄目なんだろうな。

これだけ見通しの効く開けた土地で気候も安定してて、それも大都市だったっていうのに

二千年経つとパッと見分かる痕跡は無くなってしまうものなんだな

※11

遊牧民族だからテントみたいな住居で暮らしていたんだろうか

だからわかりやすい遺跡が残ってないのかな?

匈奴は、今の日本で教わる世界史ではけっこう重要な立ち位置なので解明されると色々と嬉しい。

匈奴=フン族という説が確定できれば、フン族の侵入による”ゲルマン大移動”を通じて中国史とヨーロッパ史の関係性が明確にできそうだと思うんだ。現代のヨーロッパ諸国の国境の原型はゲルマン大移動とそれによるローマの混乱と分裂によって出来たと言っても良さそうなものだし。

フン族は、今までもおそらくは匈奴だろうと言われていたと思うけど、なんとなく”中国にもたびたび侵入していた北方遊牧民のひとつ”としてしか教わっていなかったから、場所も年代もなんとなくフワフワして、とにかく皆Go(375年)大移動とか年代暗記でお茶を濁していたフシもあるけど、匈奴=フン族だと決まって他のモンゴル史も明らかになっていけば、そのへんのモヤモヤも解消されそうな気がするんだ。

※12

匈奴=フン族。

自分もロマンがあって信じたいクチだったんだけど、今では否定されてるんだよね。

>>17

否定されてるんだっけ?

フン族の定義がより広範だったのがわかって、その定義上においては匈奴はフン族(と呼ばれる多民族集団に属していた)と呼べるみたいな話聞いたことあるけど。

>>38

現代モンゴル語ではXYH(モンゴル式のキリル文字読みで「フン」)は人を意味する。民族集団の自称がその言語で「人」を意味するってのは、シベリアの先住民族とかでもあったパターンな気がするが、今も昔も人=フンで同じ意味と音を維持しているのか、時代が変わって意味や音も変わったのかは知らん。

中島敦「李陵」 匈奴の一端が著されていておすすめです。青空文庫でも読めるので是非。

>>13

中島敦いいよね!

ウランバートルからイルクーツクまで寝台列車の旅をした時に、途中でオルホン川沿いを走ってセレンゲ川に合流してバイカル湖を見た。李陵が蘇武に会いに行くルートだなあってしみじみした。

>>23

良い旅をしましたなあ。羨ましい。

フン族は匈奴。

匈奴はフナと読む。

フナは扶余族。

扶余族は高句麗、百済の王族。

日本に渡来している。

扶余は船。

酒船岩遺跡はサカ族とフナ族の渡来ルートを示したもの。

ひょっとしたら、大フン帝国を築いていたかもしれないな。

匈奴!懐かしいなあ、世界史で暗記したよ、スキタイ匈奴…って

色々分かるといいなあ この発見もいつか教科書に載って、我々より研究の進んだ歴史を若者が学ぶんだろうね

突厥や元寇は匈奴とは違う民族なの?

どうもよく解らん。誰か説明オナシャス。

>>20

みんな違う民族だよ。あのあたりは色んな民族が興っては亡ぼされたり移動したりするから、百~二百年とか数十年単位で支配的民族が変わるんだよ。日本にいると同じ国が千年は続くのが普通だと思っちゃうけど。

※26

民族というか部族だな。

>>26

※20そうなんだ。ありがとう。あの大陸は人種や民族が入り乱れて複雑な所だなあ。

>>26

マフィアみたいな武力集団で、朝昇竜みたいなリーダーがいる感じ?

みんなすごい。とても覚えきれない。

孫臏・・・

>>21

私も彼を連想しました

漫画ですが

フン族は多民族・多言語の集合体だったらしいけど、匈奴もその一員じゃないかな。

あれだけ版図が東西に長いんだし、匈奴自身も多民族集合体かもしれない。

ところで、ドラゴンシティとするより、Luncheng=竜城のほうがいいと思います。

記事からはズレるが中国語表記だと周辺国は軒並みアレな漢字割り当てられてて釈然としないから片仮名表記にでも成らないかなぁと思ったりしてた

けど当時の関係性が伝わるからコレで良いのかな

今更変えても判別に困るか

遊牧民族は文字を持たなかったから記録が残ってないうえに、その遊牧民の歴史を記述するのが農耕定住民族の文官たちで儒学思想からの偏見も入ってるだろうから何とも判然としないことが多いね。

地図のどこなんだ!?

NHKのアイアンロードって番組に出てた遺跡がそれかな?

匈奴って要するに長城外の北方民族のことでしょ

普通に満蒙の人達か、とおもってた

どんな民族なのかはっきりわかってないんだよね

何しろ国境の無い時代、どこに行くのも自由だからね

馬にのってどこまでも走っていったんだろうなあ

最盛期見るとモンゴル程ではないけどけっこー広い領域。

なお、彼ら視点では

辺境(東)→中国

辺境(西)→欧州

辺境(南)→インド、アラビア

となる。

永嘉の乱の際にソグド人商人が書簡を残していて

匈奴(前趙)のことをxun(フン)と書いてるから

発音上は匈奴はやはりフンに近い音

なお現代モンゴル語でも「人」のことをxun(フン)と呼ぶから

(中世モンゴル語だとkunだそうだが)

その辺りの遊牧民はだいたいフンと自称してたのでは