この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るNASAのゴダード宇宙飛行センターは、太陽力学観測衛星(SDO)が宇宙に打ち上げられて10周年を迎えたことを記念して、素晴らしい太陽のタイムラプス映像を動画でシェアした。

それは、1秒ごとに1日の太陽光が記録された10年分の太陽の動きで、巨大なオーブがどのように機能し、太陽系の他の部分に影響を与えているかを視覚化した『A Decade of Sun』と呼ばれるもので、その魅力的なサイクルがおよそ1時間に凝縮されている。

10年分の太陽の動きを示す1時間のタイムラプス動画

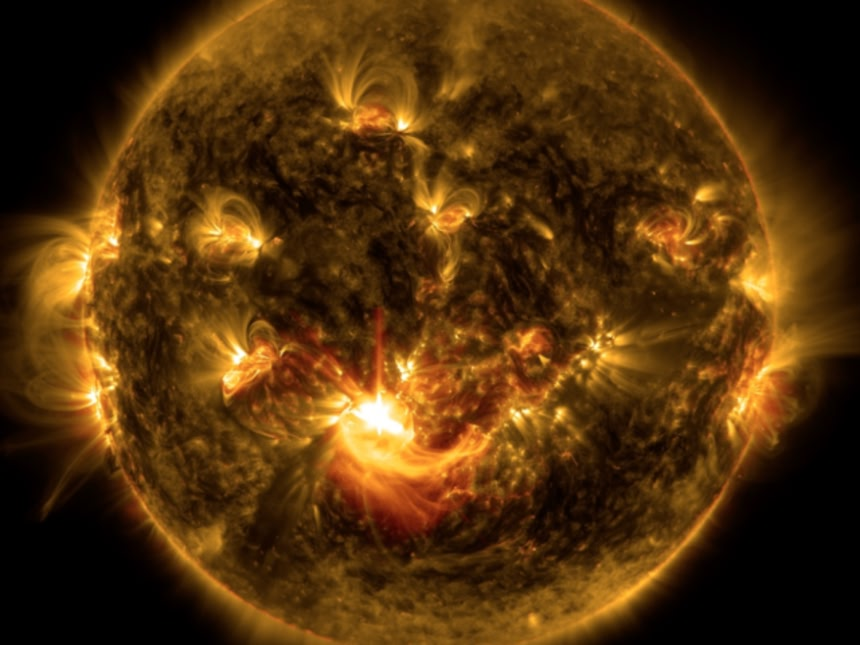

NASAは、2010年2月~2020年6月にかけて太陽力学観測衛星(SDO)が撮影した、2000万ギガバイトにものぼる4億2500万枚の驚異的な太陽の高解像度画像を、1時間ほどの動画に凝縮したものを公開した。

この動画では、1秒ごとに1日撮影された画像が表示されており、太陽を通過する惑星や太陽の噴火、また太陽周期全体を見ることができる。

SDOは0.75秒ごとに太陽の画像をキャプチャ。ゴダード宇宙飛行センターは、SDOはAtmospheric Imaging Assembly(AIA)とHelioseismic and Magnetic Imager(HMI)、Extreme Ultraviolet Variability Experiment(EVE)という3つの機器を利用して、13の異なる波長で太陽の超高精細画像を撮影したことを明かしている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る各波長は、太陽の表面からコロナと呼ばれる太陽の明るい黄色の大気の最外層の上流まで、太陽の大気の特定の部分を強調するよう選択。動画は、コロナと同じ波長である極紫外線(17.1ナノメートルの波長)で撮影された画像を1時間に1枚使用して制作された。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るNASA、実験のハイライトを示す短い動画も公開

この10年間の太陽の動きとその周りの観測を記録してきたNASAがシェアする動画には、実に注目すべき瞬間のリストが捉えられている。

特に金星が太陽を通過する瞬間は貴重で、今度それが起こるのは2177年だという。

しかし、2012年と2016年には撮影が中断されるというハプニングも発生。特に2016年には、AIAの技術的問題が原因で長時間の停電が発生したそうだ。

動画内の暗い部分のほとんどは、太陽ダイナミクス天文台の間を地球もしくは月が通過し、その視界を遮った結果によるものだ。また、宇宙船がそのツールを再調整している時、太陽は画面の片側にシフトしている。

素晴らしく、驚異的な太陽光の10年分の記録を収めた動画について、ゴダード宇宙飛行センター側はこのように述べている。

過去10年間、宇宙船は太陽に常に目を向け、太陽がどのように活動し、宇宙天気(地球を含む太陽系全体に影響を与える動的な状態)を促進するかを研究してきました。

2010年の2月11日の打ち上げ以来、SDOは最も近い星の数百万の科学的画像を収集しており、科学者にその仕組みに関する新しい洞察を提供しています。

NASAは、この10年の実験記録のハイライトを示す短い動画も同時にシェアしている。SDOでの太陽観測は2030年まで続けられる予定だということだ。

太陽表面の小規模爆発「キャンプファイア」

また、最近では、欧州宇宙機関(ESA)がNASAの支援を得て建設したソーラー・オービターが、太陽から7700万キロメートル付近を飛行した時に撮影した画像を公開した。

これまでよりも近い位置での撮影で、太陽の表面で「キャンプファイア」と呼ばれる、太陽フレアの100万分の1~10億分の1ほどの小規模の爆発が頻繁に起きている様子が初めて確認された。

太陽表面は約6000度だが、外層の大気は100万度超の高温で、温度差の理由は大きな謎となっており、頻繁に起きるキャンプファイアが大気を加熱している可能性があるという。

written by Scarlet / edited by parumo

映像がぶるって震えるような謎の編集してるのかと思ったら惑星が横切ってるのか

昔の太陽さんハジケてたのに、なんか最近、元気なくないっスか ?

※2

過去の太陽活動と黒点との関係も怪しいものだな。

「宇宙開発とか無駄金」って思うときもあるけど、そうでもないですね。

いくらくらい予算を使ってきたんだろう。

アメリカを尊敬と軽蔑の気持ちが半々です。

>>3

本当の無駄金というのは極端な話でいえば金庫に入れっぱなしのお金なんです。宇宙開発の場合だと実利は少なく見えますが、人の知的好奇心を刺激することで人の活動意欲も刺激され経済に活気が出ます。もちろん研究開発に対するモチベーションも上がり、それによる何らかの成果が後に生活に役に立つこともありますが、最も重要なのは人の心に火を灯すこと。

アメリカの場合は、こうして世界中から最高レベルの人材を呼び寄せ国力も上げています。

※3

直接は我々の生活にいい影響を与えるように思えないかもしれません。が、宇宙への研究をもとに応用できるものがいろいろあるのですよ。だから、今は一見無駄かもしれませんが、その中から将来応用して、便利になるものがあるでしょう。

例えばレトルトパック。もともと宇宙食を入れておきました。

例えばGPS。理論が正しいことを証明し、衛星の時刻合わせができるようになって、皆さんのスマフォで地図と組み合わせて今どこにいるかが分かるようになりました。

「古代」

「はい」

「波動砲で撃て」

※4

ダメです!コロナが飛散します。

スクリーンセーバにしたい

一方その頃日本のSODは

そういえば、ISASの”ようこう”さんが撮影した、

1太陽周期分(約12年)のX線画像がどこかにあった様な気がする。

真っ赤にも~えたぁ~~ 太陽~だ~から~♪

なんか、後半、暗くない?

後半に行くほど活動が弱まってるね

11年周期と言われているが戻るんだろうか

時々探査機が横向くのは何でだ?

良ぅいこってますなぁ

核融合とはこういうことさ

いつかは地球が燃やされそう

確か、太陽が活発な時期と地球が暑い時期は時間差があるんだよね?

動画の後半不活発だから、しばらくは冷夏でいいのかな

昨シーズンはスキー場廃業するくらい暖冬だったけど

太陽の表面温度は約6000℃だが、コロナは100万℃以上にも成る。

謎とされてきたが、火山の様に噴き上げるプロミネンスを見て、あれは太陽における火山の様な物では無いかと思う様に成った。

地球でも表層の地殻や海洋と地中のマグマの温度が違う様に、太陽も核融合を起こしている中心部と表層との温度が違っても不思議では無い筈。

ただ地球の地殻と違い、ガス体は電磁波を通し易いからなのでは?