この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る古典的な数学を応用することで、脳の構造を観察するまったく新しい方法が考案された。それによると、脳は最大11次元で稼働する多次元幾何学的構造なのだとか。

「想像だにしなかった世界が見つかってしまいました」とスイス連邦工科大学ローザンヌ校の神経科学者アンリ・マークラム氏は当時コメントしている。

「脳の小さな断片ですら、こうした物体が数千も7次元を超えて存在していたのです。一部のネットワークでは11次元構造すら見つかりました。」

人は世界を3次元の空間としてとらえる生き物だ。4次元空間でさえまともに想像できないのに、突然11次元と告げられても、何のことやらまるで理解がついていかない。いったいどういうことなのか?

高次元幾何学物体としての脳

この数学的脳モデルは、スーパーコンピューターでヒト脳を再現しようという計画「ブルー・ブレイン・プロジェクト」の研究チームによって作られた。

研究チームは、「代数的位相幾何学」という形状の変化とは無関係に物体と空間の特性を記述できる数学を応用することで、神経細胞グループはクリーク(密集した神経細胞の集団)として結合していることを突き止めた。そして、クリークの神経細胞の数は高次元幾何学物体としてのサイズと関係しているという。

そう言われても、一向に考えがまとまってくれないのは、自分の頭の中にある脳が11次元という複雑怪奇な構造であるからなのだろうか?

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るノードグループの大きさ = 次元

念のためはっきりさせておくと、11次元とはいっても物理的な空間のことを指しているわけではない。ここでの次元とは、神経細胞クリークの結合具合について言及したものだ。

『Frontiers in Computational Neuroscience』(2017年6月12日付)に掲載された論文ではこう説明されている。

「ネットワークは、クリークというすべてが結合しあったノードグループの観点から解析される。クリークの神経細胞の数はその大きさを決める。より形式的に言うなら、次元を決める。」

この画像を大きなサイズで見る

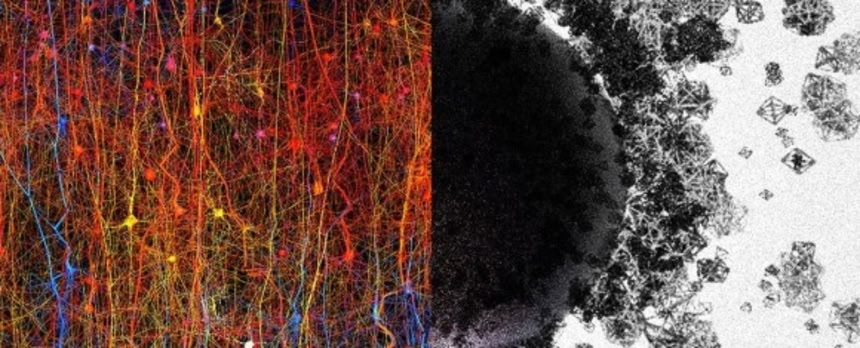

この画像を大きなサイズで見る脳ネットワーク(l)とトポロジー(r)の概念図

image credit:Blue Brain Project

神経細胞ネットワークの数学的モデル

人間の脳は860億もの神経細胞を持つと推定されている。各々の神経細胞はありとあらゆる方向に網の目のように結合し、思考と意識を生じさせる広大な細胞のネットワークを構築する。

その特徴を模した数学的脳モデルに仮想刺激を与えてみたところ、ラットの本物の脳組織と同じ結果が再現されたそうだ。

未だ完全な理解にはいたっていない膨大な神経ネットワークを持つ脳であるが、この数学的モデルの登場によって、コンピューター上のデジタル脳モデルの完成に一歩前進できたとのことだ。

多次元にまたがる創造と破壊のプロセス

研究チームによれば、代数的位相幾何学は神経ネットワークを個別の神経細胞レベルでも、脳全体レベルでも詳細に調べられる数学的ツールで、いわば顕微鏡と望遠鏡の役割を同時に果たすことができるのだそうだ。

微視的視点と巨視的視点とのふたつを組み合わせることで、神経細胞が密集するクリークとその隙間にある何もないキャビティとで構成される、脳の高次元構造が見出された。

何もない空間であっても、キャビティもまた脳が機能するためには決定的に重要であるという。数学モデルに仮想刺激を与えてみたところ、神経細胞はきわめて秩序立って反応していた。

その様子は、棒(1次元)から始まり、板(2次元)、立方体(3次元)、さらに複雑な図形(4次元、5次元など)へと続く多次元ブロックに、塔を建てては破壊しているかのような反応だったそうだ。

「脳内の活動の進行は、砂で作って分解される多次元の砂の城のようでした」とスコットランド、アバディーン大学の数学者ラン・レヴィ氏は話す。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る脳の11次元と時空の11次元

研究チームが脳が情報処理する方法について新しい図式が登場したと評する一方で、どのようなメカニズムでこの特徴的なクリークとキャビティが形成されるのかは定かではない。

この宇宙に存在する力の挙動をすべて説明しうるとして、究極の物理理論と期待されるのが超弦理論だ。これを統合するとされるM理論によると、この世は11次元で成り立っているのだそうで、奇しくも脳の11次元と一致する。

はたして、これは偶然の一致なのか? それとも必然なのか?

素人の目には脳のメカニズムの解明に近づいたというよりも、その理解不能さがひとつ明らかになっただけのようにも思える。

References:Scientists Find Evidence The Human Brain Can Create Structures in Up to 11 Dimensions/ written by hiroching / edited by parumo

参考画像を見ていると背中がむず痒くなる

理解する前に地球に隕石が落ちて、ナメクジからやり直しだと思う

少なくとも脳は人間の作った次元を想像することはできても、脳そのものが次元で出来てるとは思えない。

理論は人間が作った概念でそれが現実に合致するというだけで現実そのものじゃない気がする。

想像力は無限大って本当だったんだ!(´・ω・`)

高次元の物は下位を認識する事は出来るが逆は想像すら出来ない

3次元である我々人は2次元である絵や1次元である線は認識出来るが

4次元や5次元は想像すら出来ないという事

我々の全ての想像は間違っている

この記事の考えや画像も只3次元内で変化したり折り重なっているだけ

>>5

想像すらできないならSF映画なんてできないだろう?

四次元は相対性理論発表以降、誰でも実感できているよ。流れる時間は人によって、ものによって違うってね。

でも映画インターステラーをみて、「なるほどね。五次元を映像化するとこんな感じか」と思う人と「なんやこれ?何が何だかさっぱりわからん」って人がいた事を考えると、マジで三次元しか実感できない人(時間が地球時間しかない人)がいるのかもな。

※49

だからその想像が全部間違ってるって話なのに

合ってる前提でいるんだからお話にならないわw

>>49

要するにゲームディスクでしょ?

ディスクの記録としてみればエンディングまでデータはすべてそこにある

でもプレイヤーである我々は自分で進行しなきゃエンディングに行けない

チートすればエンディングを直接見れるし、なんだったら没データを解析で発見もできる

>>49

彼が言ってるのは、あくまで幾何学な次元だよ。我々人間は3次元空間にいるが、紙に書かれているのは幾何学二次元だよね。

君が言ってるのは3次元空間に1次元の時間を合わせた 4次元時空であるから、誤解してるね

SF映画はフィクションで我々の感覚で納得できても正しいとは限らないよ

人が作り出した5次元映像(映像だから本質的には二次元平面と1次元時間)を見てなるほどと思う人は少し可笑しいかも

11次元といえば、超弦理論

あれ?

なるほど、

分からん!

ストリートファイター3で

超必殺技(スーパーアーツ)を出すと

背景がこんな感じになる。

うんうん、で証拠って?

あーそーゆーことね、完全に理解した(←わかってない)

同じテーマの記事が以前にもあってそこでも書いたのだけど、一応また。

今回の記事で真ん中あたりに「11次元といっても物理的空間のことではない」と書いてあって、ここを理解するのが重要なので単純化して説明するよ。

空間が仮に左右に一直線に延びた一次元だったとすると、ある点はその両隣の2点と直接繋がっている。

二次元なら上下左右、三次元なら上下左右前後、一般にn次元なら2n個のお隣さんと直接つながる計算になる。

これを逆に見て、平均的に細胞のあるグループ内で一つの細胞が平均何個のお隣さんと直接繋がっているかを調べてそれを「次元」と呼ぶことにすれば、それはその細胞ネットワークの特徴を表す便利な指標になる。

今の場合、一番密に繋がっているグループでは平均してお隣さんの数が22個程度だったということを11次元構造と言っているわけで、脳が実際に11次元空間に存在しているわけではない。

あと最後の段落で超弦理論との関係をわざわざ匂わせているけどまあそれは完全にトンデモと言っていいレベル。元記事はそういう興味を引き立てたいんだろうね。しかしそういうトンデモからでも若い人たちが科学に興味を持って実際にプロになる入り口になるかもしれないから、そこが難しいな…

※11

サンキューニキー

わかってみれば大した話ではなかったな・・・

※11

超弦理論も弦が振動する方向が11方向ある、という程度の話だと理解してるんだけど違う?

※17

いわば粒子内にコンパクト化されてるわけだから、遠からずだと思う。

ただ、4次元時空のぶんを差し引いた残りが、ってことのはずだけどね。

※11

なるほど。

記事読んでた感じそういう意味かなと思ったけど自信なかったから助かった。

まぁ確かに「次元」が適切な表現かもしれないけど、誤解を生むな。

「22本の繋がりがある」とか「11方向の繋がり」とかの表現でもよかったんじゃないだろうか。

※11

フラクタル次元的な話だね。

しかし、この狭いスペースで説明うまいな。おつでした

ミクロのサイズでは7次元まで計測可能とも言われてる。

なら小型生物は3次元以外も認識できるのかもしれない(例えば加速感、上下(重力)感覚、平行奸悪として)。

人も遥か昔にそれを感じていたとすれば、あとから神経怪が発達、脳が出来たときその痕跡にも(その方面にも)脳を発達させたのかもしれない。

うん、わかんね!

つまり脳は12次元宇宙を捉えてると

理解はさっぱりだがワクワクするぞ!

よくわかんねぇけどオラワクワクすっぞ

化学構造を線で置き換えようとするかむちゃくちゃなことになってるだけでしょこれ

なるほどなるほど・・・

さっっぱりわからん

思考のプロセスに11次元の構造があったからといって11次元の思考ができるわけじゃない

人の心は無限次元に繋がってるから

ふむ・・・で、四次元ポケットはまだかね(錯乱

我々は3次元の生物だから認識出来るのって3~1次元までじゃないの?

4次元以上の世界って更に高次元の存在でないと知覚も理解も出来ない様な気がするけど

宇宙の果てとその外側って概念も子供の頃からどんなだろってよく想像してたけど今まで納得できる映像モデルとか見たことないし

学者が新説発表してもあくまで机上の空論だよね?

要は神経の触手が11本あるって事ね。

超弦理論は弦の発する波動のようなものが11種類あり、その重なり合いで宇宙が鳴動しているってことで、違うかな。

決して一本の神経に、11種類の電気信号(波動)が一度に流れている訳ではなく、列車の切り替えポイントがあるように、11種類の方向性の判断ができるってだけ。

それはそれで凄いが。

この理論が

正しければ

AIなんて

1000%実現不能じゃん

まずハルトマンとかダルーリンとか言っとく。

この記事に関連した話を投下。てか普通に一般常識かもしれないが。

題:コンピュータは0と1の2値だけで演算しているか?問題

・まずコンピュータの32bit、64bitについて

1Bを作る符号の数。一般的に1B=8bitと習うが、これはおそらく古い規格の名残だろう。

・32bit、64bit=1Bとは?

a~zの26文字と多数の記号を32、64bit分セットして1情報単位(1B)としたもの。日本人でいうひらがなに相当する。

・コンピュータの基本動作=プログラム

32bit、64bitに設定された文字(1B)を組み合わせて定められた単コード(記号を含む単語)を作り、それを一単位として複数個で意味の通るコードを作り、コンピュータの一動作(1行)とする。日本人でいう(前者)単語や漢字、(後者)1文に相当。

・複数行のプログラムで1つの処理を作る

日本人でいう1叙述(一段落)

・それらを積み重ねて1つのソフトを作る

1シーンに相当する。

→つまり0、1の2進数で32bit、64bitを作り、この1Bから1単コードを作り、1単コードから1動作、1動作→1処理、複数の処理から最終的に1ソフトを作る。

(=日本人のひらがな→単語・漢字、単語・漢字→複語・熟語、複語・熟語→1文、1文→1叙述、1叙述→1シーン、1シーン→1話→一章に相当)

・ひらがなは何進数→50進数

・32bit、64bitは何進数→32、64進数

・単語、漢字、複語、熟語は何進数→100000進数over

・1単コード、1動作?は何進数→不明進数over

↓↓

つまり、2進数や50進数がひとまとめになってさらに上の進数を作り、その進数がさらに上の進数を作り、またさらに上の進数を作る。

→コンピュータや我々はその進数が進数を包括した多層化した構造(?)体を扱い思考・演算する。(追:微小ではなく全体を扱う)↓

結論:コンピュータは0、1の2値で演算しているわけではない。

─この記事、脳は11次元の構造体(小さな構造を一単位にして、その単位が連絡し上位の構造単位を作り、それがさらに……を繰り返して11層分の進数構造体となっている)という話は上記の人間の情報的活動から当然だと言える。

>>28

そしてこれ(進数が進数を包括した多層構造(?)体)が真の意味での「情報量」。10MBとか1GB、1TBとかは単に1文字=1Bの文字数・記述数。

同じ1GBのアプリでもその内容(進数が進数を包括した意味)によって情報量が変わる

コンピュータも0、1の2値ではなく「文字や意味」を扱い演算する

情報が情報を処理する。記述が記述と化合する。コンピュータという情報の集積した構造体が入力された意味を処理する。

そんな真たる情報量が複雑系の1つの形、微小論ではなく全体論。

>>41

社会……小単位コミュニティから上位、さらに上位の集団へ

学問……小単元が連絡し分野、また異なる分野が連絡する

経済……経済の複雑性。 自然環境……複雑な営み

事象……1つ1つの単純な物理現象が総合され大きな流れを作る

今度は「事象」の話をしよう。

事象の起こる確率。通常、コインの裏を何百何千回連続で出し続けるというようなレアな現象は起こらない。その事象のレア度が高くなればなるほど起こり得なくなる。

これが宇宙の原理だが、それに反する者(物)が地球上には多数存在する。上記の一覧や人間・コンピュータ、言語、他にも数え切れないほどあるだろう。

例えば「細胞」、本来自分で動く物質は存在するか。

例えば「社会」、生き物は本能で生きる物の方が多い。社会に接続し知を向上させていく生物は少ない。

例えば「言語」、口から鳴る音の歪みがあらゆる情報を伝えるという特異さ。

例えば「コイン」、プロの手に掛かれば何万回でも裏を出せる。

これらは本来、この宇宙の中で単純には起こり得ない。レア度の高さは次元違い。確率の低さは幻想レベル。レア度の高い(確率の低い)事象ほど起こり得なくなる。しかし起こっている。

ならば進数の多層構成体とは何か。進数が進数を包括することの意味は。

=レア度の高い現象を起こす「強制力」、低確率を逸脱する「確度」

進数が進数を包括した多層構成体を持つ物は自分にとって都合のよい事象を起こせる。事象に応じて可変する、事象を把握できる、事象を把握し扱う……=「制御」である。

人間の脳という制御、細胞という制御、インフラという制御、AIという……書いてよかったかな?

>>62

三行

①

・脳は構造が構造を、進数が進数を包括した多層構造体

・言語と内包される意味や概念も進数が進数を包括した多層構成体

・脳の高次構造と情報の高次構造の一致(+コンピュータも人間と同じ)

②

・Bは情報量ではない記述量だ

・情報量とは進数構成だ

・全体論でありカオスである

③

・進数の多層構成(構造)体は単純な物理の仕組みに反し、レアで起こりにくい事象を起こす。

・進数の多層構成(構造)が「事象の制御」の要件。レアな現象を意図的(もしくは本能・機能的に)起こす

・~余白~

4じげんの次は給食時間だと誰かが言ってた

自分の空っぽの脳ミソも11次元だと思うと謎の元気出る

11次元という言葉のインパクトに目を奪われがちだが、このニュースの胆は脳の数学的解明がまた一歩進んで、スーパーコンピュータによる、より本物に近い全脳シミュレーションへ近付いたということだと思う。

そしてその実行の暁には果たしてシミュレーション脳に知性は宿るのか?意識は?

そう遠くない未来に乞うご期待。

ちょっと文字読んでただけなのに目が(・_・)から(・ _ ・)になった。ついでに理解度で言えばりんご見てバナナァ!って答える感じです。

コンピュータプログラムの「配列」なら何次元でも出来るよね。

例えば「dim a(1,2,3)」とかやれば、「aという変数が、3次元配列の構造を持たせることができる」とか。

この記事で言う「次元」も配列の次元と同じじゃないかな。

要は、「脳の認識の「入れ子」の構造が11階層にまで達する」と考えればいいと思うけど。

次元の定義の違い

次元ではなくカテゴリと言い換えて物理的な三次元的な形に加え

匂い、色、固さ、温度と言った11の要素で認識していると言えばわかりやすいな

要するに、細胞のまとまりが11層の入れ子状態になってるって理解でおk?

筆者が次元という単語でミスリードを楽しんでるからこんがらかるわ。

脳の物理的だけでなく、そのメカニズムを含めた全てを

「十進法を基本とした数学で表した場合」そう言うモデルになる。

と言うことなのだろうと。

脳死的表現なら「実に複雑怪奇・摩訶不思議」

可能性の話をしている。結論はそれである。

次元て概念は物理でゆんじゃないの

数学ならただの1×11ですむ話じゃん

ええい11次元も11万次元もどうでもいい!

某は2次元に行きたいのだ!

>ノードグループの大きさ = 次元

> 念のためはっきりさせておくと、11次元とはいっても物理的な空間のことを指しているわけではない。ここでの次元とは、神経細胞クリークの結合具合について言及したものだ。

一般人の大半は知らないのだから、もう次元という表記はやめてほしいわ

触手数とか別のの表記で統一するべき

科学者はそういう説明努力が足らん

※43

本来は「次元」ってのはそういう意味で使われてて、「三次元空間」も「縦、横、奥行きの3つの軸を持つ事が出来る空間」だから「三つの次元を持つ空間」なんだけど、「空間」を略した使い方が広まったせいでまるで「次元」が空間を表す言葉のように勘違いされてるのが、現在の日常言語における混乱の原因なんだろうね。

個別の専門分野では大抵どこでも「次元」はずっと本来の意味で使われてるから、専門家は日常言語とのズレに気づかないでそのまま「○次元」という言葉を出してきてしまって、一般読者はそれを勘違いして無駄に混乱するという…。

シンギュラリティ待ったなし

すまない

2次元が大好きなんだ

4次元は時間だから、少なくても3次元以上の物は誰でも脳内で想像してる筈。

昨日の事を思い出したり明日を想像するのとか。

11次元って夢の中みたいな混沌極まる状態なのだろうか。

>>47

時間と空間は別物だからそれで4次元と表現するのは間違えだよ

宇宙のお話される時でも時間と空間は切り分けて説明されてるだろ

空間に縦・横・高の3方向の広がりがあり異なる時間と言う1次元が存在してるんだよ

だから空間で4次元をあらわすときはこの三つ以外の方向にもう1つ必要になる

3行で解説して

>>48

1行目: >>37 の1行目

高次元立方体について説明します。3次元の立方体は、座標軸方向のx,y,z 3本の長さ1のベクトルを1つづつ3本たし合わせる経路の総てとして表されます。〈vx→vy→vz〉〈vx→vz→vy〉〈vy→vz→vx〉〈vy→vx→vz〉〈vz→vx→vy〉〈vz→vy→vx〉

この定義によって、11次元立方体は11本の次元軸方向、長さ1のベクトルをそれぞれ11本たし合わせてゆく経路の全てになります。これは11の階乗(11×10×9×…×2×1)通りの経路をベクトルで組み立てていることになります。

この11次元空間の立方体を3次元空間に投影した構造が、3次元での11次元構造になると思います。11264 本の稜を持つ繭玉のような複雑な構造になります。

ここで言ってる「次元」って「ラッセルの集合論」でいう「次元(階層)」の事だと思うよ。

もっと馴染みの深い言い方をすると「階層ディレクトリ」の階層を「次元」に置き換えただけだと思う。

だから、物理的に特別な意味がある訳じゃないと思う。

死んだ家族に会いたい

次元と次元大介を混ぜてるレベル

何かの本に「四次元は三次元に時間の要素が加わったものだ」と、何の根拠もなしにほざいてたのがあったが、全く以て噴飯ものという悪印象しかないな

※56

数学的な意味での4次元はそれではよくない(数学の「次元」という言葉は、議論している対象ごとにきちんと定義がある)けど、物理、特に相対論で言うときの四次元はそれで間違っているわけではない。4次元時空、あるいは時間方向だけ空間方向と少し性質が違うことを含んで3+1次元時空と言ったりする。

そう言えば一般人も時に学者も含めて、よくこの世界は3次元だと言うけど、実際には時間が加わっているから4次元と言うべきなんじゃないかと思うが、どうなのかな?

>>60

三方向に広がる空間の次元と一方向に広がる時間の次元だから別物に区切らないといけない

簡単に言うと空間と言う次元では縦・横・高の三方向に自在に動くことができるけど時間と言う次元では過去方向に自在に移動することが出来ない(正しくは空間移動と同じ方法での移動)

このことから次元の持っている特性が異なるため同じものとして扱わない

※61

なるほど。疑問が氷解しました。

ありがとう!

駄洒落を考えてる時とか、突拍子も無いけど上手い例え話を思い付いた時なんかは自分でも多次元的な思考をしてると感じるね

そもそも次元の定義で4次元を時間だと勘違いしてるコメントがちらほらあるな。

ここでの4次元以降の次元は、3次元までの棒・平面・立体と地続きの複雑立体の話でしかないぞ。

宇宙が11次元って言われてるから、便乗して脳も11次元ってことにしたら面白いやろなって発想やぞ。

今、自分は、右手でマウスをいじりながら、左手で顔を搔き、TVを観ながら、この文章を読んで、このコメントを書こうとしている。

11次元ってことかね。