この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るサメの中には海の青色光を吸収して、それを緑色に変えてしまうものがいる。まるで体が緑色に光っているかのようだ。

暗闇の中で緑色に光るサメを想像してみると、なんだかとても不気味な印象だが、その原因がわからないのだからなおのこと不気味だ。

だが、このほど『iScience』(8月8日付)に掲載された論文によって、サメが緑色に光るミステリーの原因が解明されたそうだ。

生体蛍光と生体発光

サメが緑色に光る現象を「生体蛍光(biofluorescence)」というのだが、「生体発光(bioluminescence)」とは違う点に注意して欲しい。

ごく単純にいうと、後者の場合は、生物が自ら光を放っている。しかし前者の場合は、暗闇の中で光るのではなく、光を吸収して、それをより長い波長で放出している。

論文の著者の一人、米ニューヨーク市立大学のデイブ・グリューバー氏によると、生体発光するサメもいるし、生体発光も生体蛍光もどちらもするサメもいるしで、どうにもややこしい。

大抵の生体発光性動物は、海の「透光層」よりもさらに深いところで暮らしている。そこにはもはや日光のフォトンは届かない。そのために光を利用するなら、自ら光る必要がある。

一方、生体蛍光性の動物はもっと浅いところにいる。日光が届くところなので、これを利用することができる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るクサリトラザメの皮膚の明るい部分には、特殊な分子があり、吸収した光を緑色に変える。

image credit:David Gruber / iScience

海では一般的な生体蛍光だがなぜサメが?

グリューバー氏によると、海では生体蛍光性は意外なほど普通で、クラゲやサンゴからサメやエイまで、180種以上の海洋生物に備わっているのだそうだ。

だが、これまでの研究では、主にクラゲやサンゴの生体蛍光性が対象とされてきた。サンゴのこの能力については数多くの議論が交わされてきたが、サメはサンゴにはない優れた視覚を持つという点で大きな違いがある。

いったいなぜ、サメはこの能力を手に入れたのだろうか?

緑色蛍光タンパク質

生体蛍光のメカニズムとして有名なのは、「緑色蛍光タンパク質(GFP)」だ。

1961年、下村脩博士はクラゲからこのタンパク質を分離することに成功。それは日光の下では緑色に、電球の下では黄色に、紫外線の下では蛍光色に光る代物だった(この業績を評価され、2008年にノーベル化学賞を受賞)。

GFPには、光を吸収・放出する特殊な発色団がある。発色団を紫外線やブルーライトで照らすと、そのエネルギーを吸収。すると励起して、余分に加わったエネルギーを放出する。そのために緑色になる。

この性質は、肉眼では見ることができない細胞レベルの動きを観察するために便利で、発見以来、標準なタグ付けツールとしてこの分野の研究にはなくてはならないものになった。

この画像を大きなサイズで見る

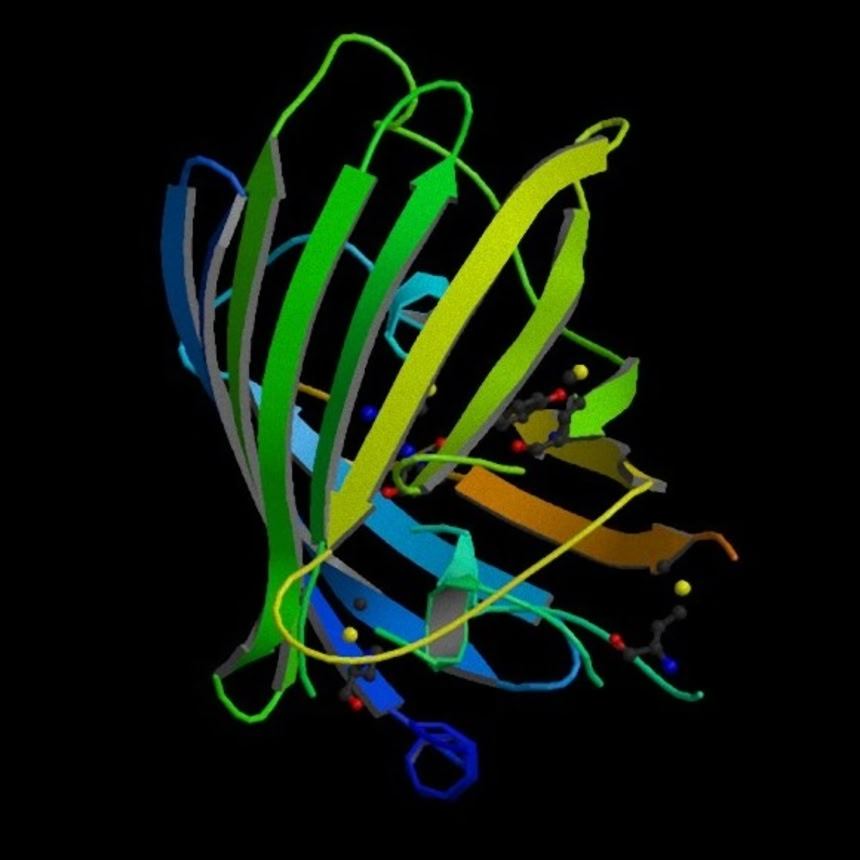

この画像を大きなサイズで見る緑色蛍光タンパク質の構造(結晶のリボン・ダイアグラム)

image credit:wikimedia commons

サメから発見されたGFPに似た化合物

グリューバー氏らによって、アメリカナヌカザメ(Cephaloscyllium ventriosum)とクサリトラザメ(Scyliorhinus retifer)の皮膚から発見された化合物は、GFPに似ており、紫外線といった特定の波長の光を照射されると、明るい緑色の蛍光を放つ。

GFPとの違いは、GFPがタンパク質であるのに対して、サメの化合物は小さな代謝物であるという点だ。代謝物とは、代謝によって作られる物質で、体の中で数多くの機能を担っている。

論文で取り上げられた2匹のサメの皮膚には、明るい部分と暗い部分がある。生体蛍光を起こす分子が含まれているのは明るい部分だ。ここが日光の特定の波長を吸収し、より長い波長にして放出する。そのために黄緑色に光って見える。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るクサリトラザメの歯状突起。ヘビかピラニアの顔にも見える。

image credit:David Gruber / iScience

サメの光ファイバー

サメの皮膚は不思議な触り心地で、鼻先から尾びれまで撫でてみればとてもなめらかだが、逆方向に撫でてみればまるで紙やすりであるかのようにザラッとしている。

その秘密は、歯にそっくりな見た目をしている「歯状突起」という0.2ミリほどの半透明のウロコだ。サメの体は全身がこれで覆われているが、特に脇腹とヒレには密集している。そして、それらはゴルフボールのくぼみのように機能して、水の抵抗を減らしてくれる。

だが、それだけでなく、少なくともクサリトラザメの場合は、暗い色の歯状突起が光導波路として機能している。つまり光ファイバーのように機能して、体にそって蛍光シグナルを移動させているのだ。

青-緑に特化したサメの目

じつはサメの目にも、その特定の波長が見える。

サメの目は単色レンズであって、青-緑に反応する視覚色素のみを持つ。それは光度の感度に優れたもので、光に乏しい環境でもスペクトルの端にある青や緑がよく見えている可能性が高い。

主に青で支配された海の中で緑の蛍光色を放てば、いいコントラストになるだろう。

グリューバー氏は2015年に、クサリトラザメとアメリカナヌカザメの視覚色素について調査したことがあるそうだ。そのとき、サメの目と同じような性能のカメラを持ち込んで、サメと一緒に泳ぎ、彼らが見ている世界を確かめてみた。

想像してみてほしい。あなたが周りにいる人を見てみると、人間だけは蛍光色に輝いているのだ。サメが見ているのはそんな世界だ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る抗菌作用も

また今回発見された化合物には、抗菌作用があることも明らかになっている。それはそれほど強力なものではなく、実験室で濃縮した状態で観察されただけに過ぎない。

そのため、生きているサメにとってどのような意味があるのかはまだはっきりしないが、とても興味深いものだとグリューバー氏は話す。

クジラは、フジツボなどが体につくことを防ぐために、人間よりずっと早く皮膚が落ちます。今回のサメは細菌がたくさんいる海底で生きる種です。それでも彼らが藻などで覆われるようなことはありません。

References:We now know what causes these two shark species to glow green | Ars Technica/ written by hiroching / edited by parumo

「抗菌作用も!」にちょっと笑った

なんか、この「抗菌作用も」とか書かれたりすると、この抗菌作用目当てに乱獲が進んで、数年後にはこのサメが絶滅するんじゃないかと思ったりする。

抗菌作用だけではなく、ワサビも擦れるぞ!

※3

たしか、ワサビにも抗菌作用があったよね。

♪緑色に光~る~

歯状突起って分かりやすい訳語だと思うけど、日本の専門用語だと楯鱗とか皮歯とか皮小歯とか呼ばれているっぽい。見た目だけでなく成分や内部構造も歯と似ていて、コレが進化して歯になったのだと聞いたことがある。