この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る今年も続々と新種発見が相次いでいるようだ。魔法使いの帽子のようなクモから生殖器を4本の持つヤスデまで、2017年度に発見された新種トップ10をご紹介しよう。なお本リストはニューヨーク州立大学の研究者がまとめたものだ。

1. ハリー・ポッターの蜘蛛

エリオヴィクシア・グリフィンドリ(Eriovixia gryffindori)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るインド、カルナータカ州西ガーツで発見。まるで魔法使いの帽子のような姿をしており、その名は『ハリー・ポッター』シリーズに登場するホグワーツ魔法魔術学校の創立者の1人、ゴドリック・グリフィンドールにちなむ(作者のJ・K・ローリングも歓迎のツイートをしている)。

体長7ミリ、夜行性で、その姿は枯葉に擬態したものだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る2. 葉っぱのようなキリギリス

エウロフォフィルム・キルキ(Eulophophyllum kirki)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るマレーシアで発見されたキリギリスの仲間。名前の由来は、唯一の標本の写真を撮影した写真家ピーター・カーク氏にちなむ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る全長40ミリ、オスは緑色、メスはピンク色の葉っぱのような姿をしている。後ろ足まで葉っぱそっくりだ。

発見地は保護区であるため、標本の採取は禁じられている。将来的に似たような仲間が発見されれば、混乱を引き起こすことだろう。

3. 雑食性のネズミ

グラキリムス・ラディクス(Gracilimus radix)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るインドネシア、スラウェシ島で発見された雑食性のネズミで、植物も動物も食べるために、完全に肉食の近縁種の仲間の中でひときわ異彩を放つ。

ときおり根っこを食べることが名前の由来である(radixはラテン語で根を意味する)。最も近いのはスラウェシウォーターラットで、どちらもトガリネズミの仲間だ。小さく細身で、灰色の被毛、丸い耳、まばらに毛が生えた尻尾が特徴。

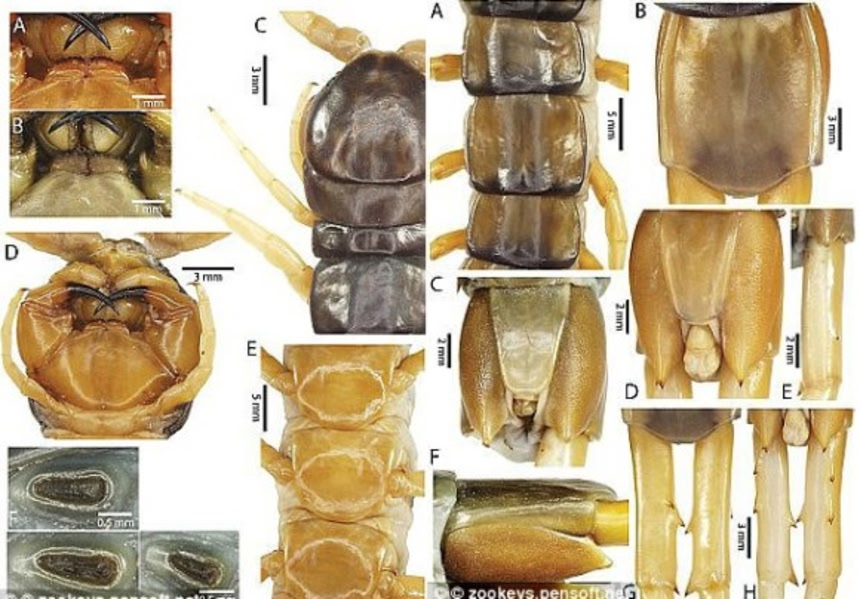

4. 414本足で息子スティック4本のヤスデ

イラクメ・トビニ(Illacme tobini)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るカリフォルニア州セコイア国立公園の洞窟内で発見。足が414本、息子スティック4本、奇妙な口を持つ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る体は長くシルク状に分泌される毛に覆われ、口の中の孔からは防御機構として成分不明の毒を分泌する。イラクメ・プレニペスという地上最も足の多い動物の親戚であることが判明している。

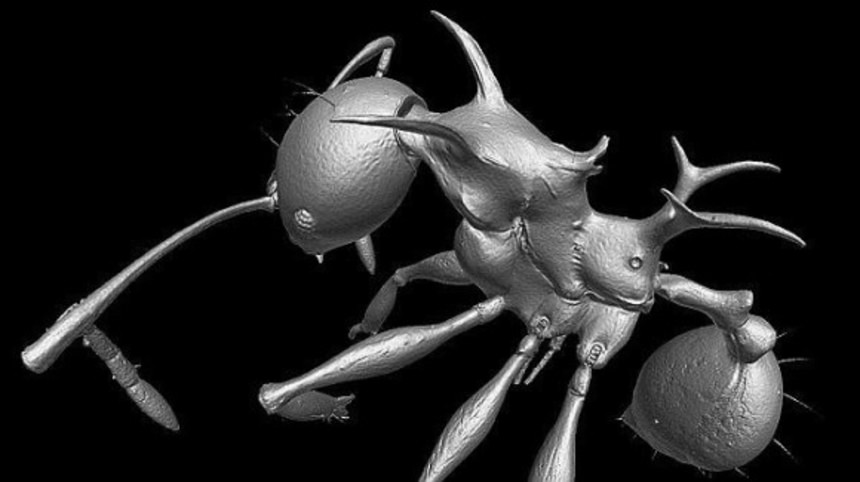

5. ドラゴンのようなトゲを持つアリ

フェイドレ・ドロゴン(Pheidole drogon)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る昆虫サイズのドラゴンのようだ。もちろん名称の由来も、伝説の生き物を連想させるトゲにある。

3D撮像技術で働きアリのトゲの内部を調査したところ、筋肉が詰まっていた。明らかに身を守ることが目的で、このおかげでトゲの少ない仲間よりも頑健な体を手に入れて、大きな頭を支えることができた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る従来、新種は文章に写真やイラストを添えて記載されるのが普通だが、このアリについては3D撮像技術で紹介された。

6. 水玉模様のエイ

ポタモトリゴン・レクス(Potamotrygon rex)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るブラジル、トカンチンス川に生息する水玉模様が特徴の淡水エイ。発見された標本は、全長1,110ミリだが、大きいものなら20キロに達するかもしれない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るトカンチンス川の魚は350種記載されているが、それでも35パーセントだという。

黒あるいは濃い茶色地に明るい黄色やオレンジの斑点があり、その大きさから”キング”と呼ばれる。これほど大きな種が発見されるということは、新熱帯区にはまだまだ知られていない魚が存在するということである。

7. 20センチの毒ムカデ

スコロペンドラ・カタラクタ(Scolopendra cataracta)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る両生類的なムカデとして知られており、陸地はおろか、うなぎのように水中も泳ぐことができる。

黒光りする20センチの体には20対の足が生え、毒まで有するこのムカデについて、昆虫学者すら「恐ろしい」と評する。

東南アジアで発見されたこのムカデの名はラテン語で滝を意味し、夜中に水辺の獲物を求めて彷徨う。岩の下にいるところを発見されたが、すぐさま小川の水中の岩陰まで逃げようとしたそうだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る熱帯地域には多くのムカデが生息しているが、両生類のような能力は前代未聞である。生息環境は悪化しており、絶滅が危惧される。

8. 切ると血を流すブッシュトマト

ソラヌム・オシクルエントゥム(Solanum ossicruentum)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る直径1.5~2.5センチ。切ると白味を帯びた緑色の果肉が酸化して赤い血を流すという特徴がある。

熟れるにつれて、黄緑から濃い緑、茶色へと変色しつつ、骨のように硬くなる。おそらく受粉はミツバチが行い、トゲで動物の被毛に付着して運ばれるのだと思われる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る新種とされるが、実はソラヌム・ディオイクムの仲間として50年前から存在自体は知られていた。

9. 悪魔のラン

テリポゴン・ディアボリクス(Telipogon diabolicus)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る雄しべと雌しべを融合させた生殖器官を持ち、悪魔の頭そっくりの部分がある。絶滅危惧種であり、コロンビア南部でしか発見されていない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る着生植物であり、他の植物の上で成長する。繁殖地はたった一ヶ所しか知られていないが、道路の再建計画があり危機にさらされている。

コロンビアでは3,600種のランが知られており、きっとまだ新しい種があることだろう。

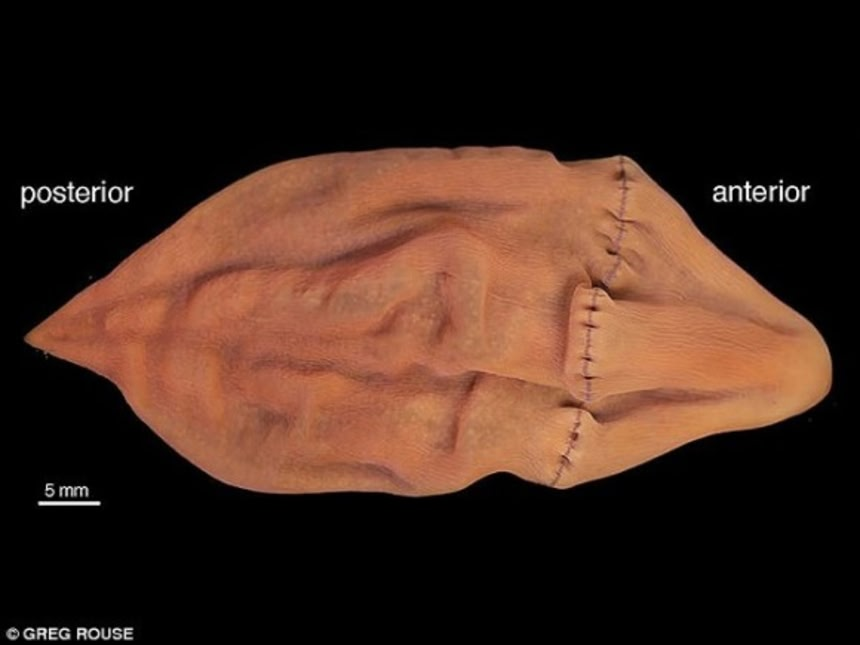

10. 深海のチュロス

クセノトゥルベラ・チュロ(Xenoturbella churro)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るスペインのチュロスにちなむ名が授けられた奇妙なワーム。3,658メートルの深海で発見され、我々の最初期の祖先である可能性も指摘されている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るカリフォルニア沿岸の熱水噴出口や鯨の死体の上で見られる扁虫状の動物の仲間である。遺伝子解析からは進化樹の根元に位置することが判明している。

つまり我々の最も古いご先祖様の1種ということだ。長さは10センチほどで、カリフォルニア湾の深く冷たい海の底で発見された。

via:From a spider that looks like a wizard’s hat to a bug with FOUR penises: Scientists reveal the top 10 new species of 2017/ written hiroching / edited by parumo

精巧に擬態した虫なんか見ると、神様がデザインしたんじゃないかと思いたくなる

※1

逆に知性や美的センスがあると「ウケを狙いすぎて」あのような配色や形状にならない気がする。

完全に機能重視でランダムだからこそ、美しかったり奇妙な姿形になるのではないだろうか?と最近思うようになったw

5のアリ、トゲが動くんだろうか?でも甲殻に関節らしきものは無いし…足の筋肉の付け根がトゲの中とかかな?

10のワームは…本当にワーム?!ただの継ぎ目のある袋じゃないの?

悪魔のラン、面白い☻

ムカデで死んだ

こういう意見を書くと、叩かれる可能性が増える事を承知で書く

2番のキリギリスは、本当に凄まじ過ぎると思う

いったいどうしてこれが「自然に進化した結果」だというのか?

創造主さん達、仕事し過ぎだろう?芸術的過ぎるだろう?と

勿論、これらの生き物は昔から地球に居た可能性も多いと思う

(地元の人は知っていたけど、学会では知られていないとかね)

でも、もしかすると、地球上では年に数種類くらいは

新しい生物も生まれているんじゃないかと、最近は思う様になった

とにかく創造主さん達、グッジョブ!

古いご先祖というよりは古くに袂を分かった最も遠い親戚かもね

(彼らは彼らの独自の世代交代をしてきたので)

一節に一対の足がムカデで二対がヤスデで4.はヤスデ?

4はムカデじゃなくてヤスデじゃないの?

発見に次ぐ発見は心躍るのだけれど、その影で伐採や公害によって人知れず消えていくまだ見ぬ種類の生物も数えきれないほどいるのだろうと思うと暗澹たる気持ちになる

誰にも知られずに消えていくのか

米9

何で人災限定なの

※21

絶滅というのは、白亜紀の大量絶滅(6500万年前。恐竜を含む、生物の70%が絶滅)ペルム紀末の大量絶滅(2億5100万年前。90~95%が絶滅)というものなどを除いては、1年間に0.1~0.01種というスピードだったのが、産業革命が起こってからは急速に増え続け、1900年台には1年に1種、今現在では1年に4万種が絶滅しているよ。原因は乱獲、外来生物の持ち込み、森林伐採、環境汚染諸々だよ。今現在が、大量絶滅が起こっているまっただ中になりつつあるということだよ

息子スティック4本

(言えない…みんなが生命の神秘に心打たれている中、イメクラ・プロペニスって読み間違えていた自分がいるなんて言えない…)

※11

安心しなさい、君だけではない…

米11

私もだ。

息子スティックが4本もあれば一本くらい亡くしても問題ないから便利だね。

水陸両用で毒もある巨大ムカデって

次のB級映画のネタは決まりだな。

アナコンダよりエグイの出来そう。

こんなバケモノこりごりだ!

俺は先に行かせてもらうぜ!

5はワレカラがアリ化したように見える・・・

あの色だと、チュロスというかアレに見えるんだけど

2018年度トップ10にサザエは入るのだろうか

どれもすごいけど、ムカデは実際見たら絶叫もんだね。。。

キルキの葉っぱ感すごすぎる…自然と進化の神秘…

7は「水陸両用の毒ムカデ」の方がインパクトあって強そう

こういうの怖さとかっこよさでほんと痺れる

息子スティックがどうとかいうから、

>イラクメ・プレニペス

から、あの単語が見えてしまったじゃないか。

水陸両用のムカデとかヤバいな…

深海のチュロス…

二つ目の写真は萎んだラグビーボールの様だ

10はチュロスっていうか・・・ねぇ?

でも本当にチュロス兄さんから進化したのなら我々も頑張ったよね。」

息子スティックって言葉、いいよね

絶滅の危惧~生態系が~と毎日聞くけど

絶滅の数と同じくらい、新種の生物も生まれてるんやな

※27 ※44

新種というのは新たに「誕生した」種ではなく、新たに「見つけた」種ということだよ

例えば顕微鏡の発明では次々と新種の生物が見つかり、欧州の大航海時代では動物も植物も鉱物も様々な未知の種が発見されたけど、それらは元々その地にあったものであり、発見した時期にそれらの生物や鉱物がちょうど新たに誕生したわけではないよ

博物学者の南方熊楠も様々な新種の菌類を発見したけれど、それらは彼が発見する前から日本にあったもので、熊楠の発見と菌の誕生が同時期に起こったことではない

※45

逆に、化石として見つかって、もう既に絶滅しているけど新種、ってのもあるよね。

ただし、新たに「見つけた」種が新種かというと、科学的な定義はそうではない。

発見されただけでは、科学的にはまだ新種の前段階。科学者がその生物の特徴を詳細に記述し学名をつけて論文にして、その論文(記載論文)が論文誌に載って、それで初めて新種の仲間入り。

サザエさんが実はずっと記載されていなかったから、いまさらながら新種だよ、っていうニュースがついこないだあったように。

フタバスズキリュウだって、発掘されたのはかなり前だけど、論文書かれたのは比較的最近だったりするし。

そのほか、その存在を人類に感知はされているけれど、まだ記載されていない将来の新種もたくさんいる。ダイバーがよく写真をとるけど記載されていないウミウシとか。

一般の人の考えるところの「新種」と科学的な「新種」との間にズレがあるわけですな。

※49

詳しい説明をどうもありがとう。「見つけた」っていう表現は「誕生したばかりの種」との区別をするために考えたもので、なにか不適切な感じになっててごめん

※27

新種は、新しく科学的に「認知」された種であり、学術的に認められたということ。新たな種が誕生したことではない

新種認定が1年間で18000種。種の絶滅は1年間で40000種。18000種が毎年新たに誕生するわけではなく、既存の生物のうち新たに認知を認められたのがこの数ということ。つまり、生物の種が増えることなく、40000種が毎年絶滅していっている

ムカデすげえな

勝てる気がしねぇ

トゲを持つアリってマリオシリーズで見たことあるな

4本って、息子スティックを失うような特殊な環境で進化してきたのか?

エウロフォフィルム・キルキ

これ肢どーなってんだろ、写真だけで「捕獲禁止何で」とか言って

また変な未開の部族発見みたいに担ごうとしてるんじゃないかい

あとアリもな、普通に3DCGで作れるしなぁ

地球さんすげえ

世界は広いぜ…

10のワームはなんなんだろ

軟体動物か?先祖ってことは違うのか

なんか旨そうだな

2なんと奇遇な!のヤスデかぁ

息子スティック4本はいいんだけど、精巣も見あった数を搭載してるんだろうか?

20センチのムカデとか家どころか道端で遭遇しても気絶する自信がある。

魔女の帽子の蜘蛛は神のイタズラなのかよと思った

こうゆうの見ると、

本当に新種なの?たまたま現れた奇形かもしれないのに。と時々思う。

※39

新種記載する時はDNAもバッチリ調べるから…

※39

奇形だと整った形になることはほとんどないし

奇形にもある程度のパターンはあるから見ればそれとわかるんじゃないの

さらに複数個体を同時に確認すればそれが正常型だとわかるし

クモが意外にマイルドで調子に乗ったけど、ムカデぱいせんで ちんだ・・・

哺乳類の新種は驚き

最後のは珍渦虫ですね

新種って近年生まれたのでなく学者が発見していなかったってのが殆どでは?

クモなんてまだまだ知らない種がいるって言われているし

オチにサザエがいるんじゃないかとちょっと期待しながら記事を開いた

ぎゃあああああグロ~

ところでサムネのキリギリスは、足が2本見当たらないんだが

すぐ神様のせいにしちゃう人が多いけど、なぜ昆虫の擬態が人間の目をあざむくほど精巧かと言うと、昆虫の天敵である鳥類や爬虫類の眼に起因してる。

人間様ですら三色型色覚だけど、鳥類や爬虫類は四色覚色覚で人間よりも色覚が優れてる。

この眼の良いハンター達に何十万年もエサにされ続け、半端な保護色や擬態は淘汰された結果、精巧な擬態が残った。

それに昆虫は一回に子供を大量に産む上に、寿命が短く世代交代が早いので、突然変異もしやすく形質の進化も早いことも起因してる。

ヤスデ兄貴・・・すげえっす・・・

トマトが一番グロく感じた

一番下の縫われた革袋みたいw

新種ってその年に新たに誕生した種ではないよ…

既知のもの・既に存在していたものを登録したのが新種だよ

知られているだけで今では年間4万種が絶滅している

明らかに人間の工業汚染・熱帯雨林破壊と比例している