この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るおいしいものを食べるとうれしいし元気が出る。それは人間のDNAに組み込まれた食に対する前向きな欲求である。

それは大昔から受け継がれ、人類は数々の料理を生み出してきた。

現代人なら料理のレシピを知りたいとき、ネットを通してクックパッドでパパっと検索すればどんどこ出てきちゃう。ちょっと前なら本屋に行けば知りたいレシピが書いてある本が見つかったわけだ。

ていうか料理本っていつ頃からあったのだろう?

その起源はどこで、いつ頃からレシピが記録されていったのだろう?

料理本の起源は古代メソポタミア、ただしレシピはなし

料理のレシピを書き残すという伝統は古代メソポタミアで始まったとされており、紀元前1750年頃のアッカド語で書かれた3枚の粘土板には、王に提供する食事について記載されている。

粘土板には25種のシチューのレシピが記載される。そのほとんどは肉を使用するが、野菜中心の料理もある。

ただしこれを解読した専門家によると、その内容は食材を列挙しているに過ぎず、明確な調理法までは説明されていなかったそうだ。

やがて粘土板に替わり写本が利用されるようになると、具体的な調理法も記載されるようになる。

調理方法の記録はローマ時代から

きちんとした料理の本の体裁をとった最初のものは、ローマ時代のもので、4世紀後半から5世紀前半にさかのぼる。

「Apicuis」というその書籍は、俗ラテン語(口語ラテン語)で書かれ、「De Re Coquinaria(料理の題目)」という表題がつけられていた。

またメソポタミアの粘土板と同じく、上流階級向けのものであり、フラミンゴなど、当時において珍しいとされた食材などが使用されている。

中世の料理本

中世では、10世紀のイブン・サッヤール・アル=ワッラク(Ibn Sayyar al-Warraq)がイスラム料理を伝える書籍を記している。

タイトルを「Kitab al-Tabikh(料理の本)」といい、バジル、ミント、コリアンダーなど、現在その地域では滅多に使われない香草を多用するペルシャの影響を受けた料理が数多く記載されている。料理史家のチャールズ・ペリーによると、ルーという香草にチーズを和えたシチューも載っているという。

14世紀にレシピ本が本格的に広がりを見せる

1300年代には、フランス王シャルル5世お抱えの宮廷料理人であったタイユヴァンこと、ギヨーム・ティレルが「Le Viandier」という料理の本を記した。そこにはチキンスープといった病人用のレシピもある。

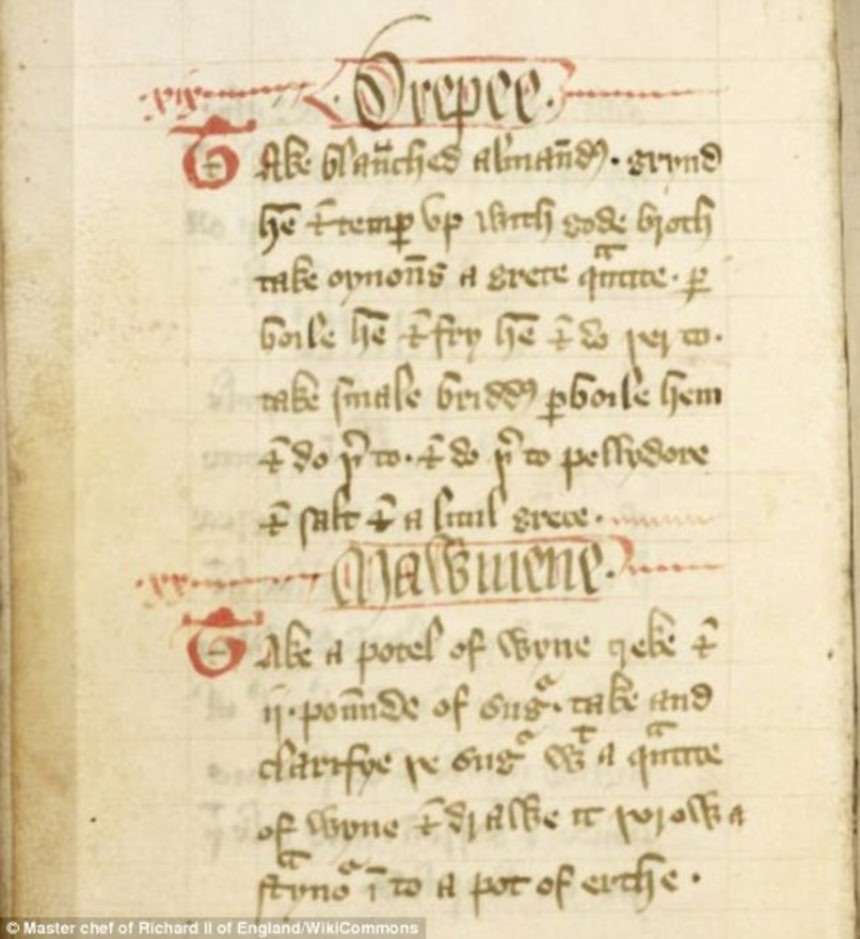

それからほどない1390年、イギリス初の料理の本が登場。この「Forme of Cury」はイングランド王リチャード2世に仕えた料理人が記したもので、王族ならびにその家来向けの196種のレシピが記載されている。

白鳥や孔雀など、当時の珍味を窺い知ることができるが、食材を列挙するのみで、調理法までは記されていない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る料理に関連する初の印刷物は1475年

料理に関連する初の印刷物はそれから1世紀も経たない1475年に出版された「De Honesta Voluptate Et Valetudine(高潔なる喜びと健康について)」である。

オリジナルは1465年にバルトロメオ・プラティナが著したもので、彼が1463年にアルバノで出会った料理人マエストロ・マルティーノ・デ・コモから教えてもらったメニューなど、いくつものレシピが記されている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る14世紀まで食事は手づかみ。フォークは15世紀になってから

それまで食事は手づかみであったが、15世紀にもなるとイタリアでフォークが使用されるようになる。

言い伝えによると、11世紀、ベネツィアに嫁いだビザンチン帝国の姫君がフォークを上手に使う姿を見て、想像以上の贅沢な生活ぶりだと噂された。この話が教会に伝わると、「神は指という天然のフォークを与えたもうた」とフォークの使用が神に背く行為であると判じられたそうだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る次にフォークが広まったのはパリで、1533年にフランス王妃カトリーヌ・ド・メディシスによって持ち込まれた。

それから40年足らずの1570年、聖職者の料理人だったバルトロメオ・スカッピがフランス最初の料理本「Opera Dell’arte Del Cucinare」を出版。これは900ページからなる本で、数千種のレシピが詳細かつイラスト付きで解説されている。

現代では、美しい写真が添えられたいくつもの料理の本が出版されているが、時代によって料理の技法や食材は変遷してきたが、人類の料理にかける情熱は昔から変わっていないようだ。

via:The first cookbooks: From stews written on tablet in Mesopotamia in 1750 BC to Richard II’s recipe for ‘blanc mang’/ written hiroching / edited by parumo

料理本より14世紀まで手づかみだったのがビックリだ

とは言え現代のような食器さえ普及したのも大分後になってからだしなぁ

※1

ローマ時代はフォークを使っていたよ

悪魔のもちものに似ているという理由から使用されなくなったという説もある

wikipediaから(紀元前1750年から50年後でこれ↓に)

紀元前1700年ごろにバビロンで書かれた粘土板には24種類の肉と野菜の煮込み料理(シチュー)のレシピが記されており、タマネギ、ニンニク、ポロネギなどの野菜や、イノンドやクミン、コリアンダーなどの香草と香辛料で風味が付けられていた

これもwikipediaから。こっちの方が古いのでは?

紀元前1900年ごろに製作されたと考えられているアッカド語・シュメール語の古代イラクの対訳辞書には、800種類以上の料理・飲料の名前が収録されている。20種類のチーズ、100種類以上のスープ、300種類のパンが含まれ、様々な材料・フィリング・形状のパンが記録されている

※1

クレープの皮は、食事後の手を拭くものだったのも有名な話

手づかみで食べていたから衛生概念って何って世界

王族から一般庶民まで全員手づかみで食事してたんだよ

ローマ帝国時代には、食事で汚れた手を吹くための奴隷も居たくらい手づかみでの食事一般的だったんだ

ちなみにその奴隷は長髪(腰くらいの長さ)の少年が多く採用されていて食事で汚れた手をその長髪で拭いて綺麗にしていたらしい

だから、同時期に箸や食器で食事をしていた地域が存在していた事を知る由もないことだったんだよね

※16

クレープで手を拭く、髪の毛で手を拭くはちょっと聞いた事がないな。多分、テーブルクロスの間違いじゃないかな?テーブルクロスは8世紀頃から使用されていたけどそれを使って食事中に汚れた手や口を拭ったんだよ(後に小さい布になったけど)。古代ローマでは食前・食後に手を洗ったよ(貴族は足も)。手で食事をする所は手荒いと食事がセットになってて(世界の40%は手で食事の文化。)直接手で味わった方がおいいしいという考え方があるんだよ(おにぎりみたいな感じ)。かつての欧州も食前食後は手洗いをしてたよ

あと、手で食事をするから衛生観念に乏しいというのは=ではないんだよ。魏志倭人伝によると弥生時代の日本列島では人が亡くなると家族は10日間喪に服した後みそぎを行う(身体を洗い清める)とされてるけど、食事は手づかみだったよ。箸自体は同時代に竹製の物が出土しているけど祭事用だった(中国最古の箸も殷の時代の青銅製のもので祭事用)

みそぎ、沐浴は宗教と結びついていたよ(それと病気治療)。欧州でもペストや性病で大衆浴場と入浴が廃れる前までは、タライを使用したり、公衆浴場が賑わってた。でも厳格なキリスト教者からは入浴は享楽の象徴にされてた。手づかみの食事も入浴も、衛生観念というより色んな要素が混じり合って出来ているんだよ

※24

奴隷の髪の毛で手を拭くのは、サテュリコンなんかにも出てる

当時は綺麗な長い髪の奴隷を持つのはステイタスだったみたい

(金額も普通の奴隷よりお高め)

※16 ※25 ※30

サテュリコンで調べたら、ペトロニウスの著作の「トリマルキオの饗宴」に出てくるのがそれなのかな?一応検索して食事中に髪で手を拭くというのが見当たらなかったので書き込んだのだけど、探し方が下手だったみたい。すみませんでした

小用を足した後に水に手を浸して、奴隷の少年の髪の毛で手を拭くというのとは別に食事の場面で出てくるのかな。今一わからなかったので、これから本を注文して読んでみることにするよ。教えてくれて、どうもありがとう

※16 ※25

日本語で検索した限りでは古代ローマの食事に奴隷の長髪で手の汚れを拭いたという記事は見つけられなかった。少なくともメジャーな習慣ではなかったのだろう

※16 ※25

食事で汚れた手を奴隷の髪で拭いたという記録は残ってないよ

多分、トイレの後の手洗いで奴隷の長髪で手を拭いたのと勘違いしてる

原始時代のクックパッドですな。

調理時間を説明するために

時間の概念を解説するのが

大変だっただろうね。

粘土板じゃぁ本じゃないよw

エジプトで5000年前のレシピが出土してるはず

たしかビールの作り方

※4

ウィキペディアみたけど、軟質な素材に、文字、記号、図画等を書いたものは全部本らしいぞ。

てか電子書籍だって、紙じゃねぇけど、書籍じゃん。

ローマ時代にも

「弱火で30分 ? この強火なら7分ね。オッケ」

という奴がいたのであろうか

暮しの手帖が懇切丁寧なレシピを普及させる前の国内では

具材や調味料の量、火加減や加熱時間の不記載は当然

紹介された食材が消える、調理中に突如現れる食材

謎の行程でさも当然の如く下拵われた食材などなど

レシピを熟読しないと思わぬ所で躓いて完成が叶わぬ内容が多いが

そういったレシピは記事の時代で言えばどの辺りに該当するのだろうか。

日本人にマナーだの何だの言ってた割に

普通に手づかみの連中じゃないかと

つっこみたくなった件

※8

ポルトガル船が日本について記したものに、「我々は手づかみで食事をするので食前・食後に手を洗うが、日本では子どもも木の棒を用いて食事をするので食事の前後に手を洗う必要がない」というのがあるよ。でも、彼らはナイフは使っていたよ

マナーって時代や地域によって違ってくるのが面白いよね。メディチ家からフォーク等が入ってくる前のフランスでは「壷や皿に唾を吐かない、床に食べ終わった骨を投げない」等がマナーだったから

日本でも曹洞宗を開いた道元が、中国(南宋)への修行の帰国後、その成果を発揮して色々記したものの中に「赴粥飯法」というものがあって、食事のマナー編には「頭を掻いて食器にフケを落としてはならない。くしゃみをする時は手で覆わなくてはならない。肘をついて食事をしない」等。でも寺の同僚達はこれをバカにして相手にしなかったみたいなんだよね。折角の渡航の成果も空しいけど現代日本の食事のマナーの礎を築いた人になったよ

日本では17世紀になるけど「庶民向け」と言う点でレシピ本が出ているね。

口語伝承とか見て盗むとかばかりでなく、やっぱ美味そうな食材があったら美味く食いたいって欲求は誰しもあるモノだねぇ。

数字、時間、熱なんかが科学知識として確立されてない時代だったらこういう風に書き残すのではないかな

と言うより、書き記しようがない

現代の調理技法も科学的に理解しようとするととんでもなく難解になる

徒弟制度、職人仕事の方が結局は効率がいいんだよ

基礎知識が存在しない時代なら尚更

ネトメシのレシピも、粘土板に刻んでおくと

数千年後でも再現してくれる人が出て来るかもね?

ああでも…調味料類が数千年後では入手困難かな?

軽量スプーンの記載が無いからね、料理の手順を記しただけなんだろうなぁと想像

味付けは、最高の秘密事項だろうね

これは西洋の話だけど、東洋(中国)だとどうなんでしょう。

もっと早くに料理の記録等、しているんでは?

少なくとも手づかみではないですよね。

一方、江戸時代の日本は

卵料理オンリー100種のレシピ本が

大ヒットしたよ。

大根料理オンリー100種のレシピ本も

人気だったしね…..

版画ってスゲー!!

※15

手軽に手に入れられる媒体だからこそヒットって生まれるよね

ノストラダムスも「化粧品とジャム論」ていうジャムやゼリーのレシピを載せた本を記したけど16世紀の間に10版もしたヒット作だった。活版印刷のおかげだね。当時は彼の予言の書よりも有名な本だったよ(というかお医者さんなので当時は占星術は必須事項)

フラミンゴをどう料理するのか?

うわー再現してみたーいと思って読み進めたけど

>白鳥や孔雀

oh……

※20白鳥孔雀料理を古代ローマ式に再現した学者さんの感想を見たことある。豪華な見た目だけど美味しくはない、これならチキンの方がずっといい、だそうだ。

でも野鳥と飼育下(たしか古代ローマでは孔雀白鳥を飼育してたような?鶏は改良進んでるから古代ローマ当時とはかなり味が違うだろう)で味が違う鴨な、とは読んで思った。

元祖タブレット

植物やフルーツでも、今は滅んでしまった食材とかあるんだろうな、ロマンやねぇ。

世界不思議発見だったかで、料理本で調理時間を解説するのに何々の聖書の何小節を朗読し終わるくらい、のように記載されてたってあった。

煮込み時間とか時計が普及してない時代は文章で説明し辛いだろうしね。

食事で汚れた手を綺麗にするための奴隷につては、ちょっと調べればすぐに出てくるのに調べもせずに知らないからと全否定してるコメントには、呆れた

その程度の事を調べもせずに長文コメントはやめたほうがいいよ、恥ずかしくないのかな

どこぞのfateだかFGOのギルガメッシュの全てメソポタミアから産まれた説は正しかったのか?

神の手を持つ男ゼロの漫画にもアピキウスの料理本に触れていたね。

東ローマ(ビザンツ)もキリスト教だったんだがな

西(カトリック)と東(正教会)の文化はここまで違うとはね

フォークが神に背くものか

「これがプロトカルチャーの料理か・・・」(超時空アニメ脳)

京都のイタリアンのお店が

古代ギリシャの焼き菓子「バジマ」を再現してたけど

味は結構イケると言っていたな

エウジェニア・S・P・リコッティ「古代ローマの饗宴」には、「Apicuis」を参照に、当時のレシピとそれを現在作るにはどうしたらいいか、の調理法が巻末に載っている。

ペトロニウスの著作の「トリマルキオの饗宴」もくわしく出ているよ。この人は元奴隷(解放奴隷)で、その後成金、お客を呼んで豪華な食事しながら乱痴気騒ぎしている。

トルマルキオが大金払って買った長髪奴隷の髪で指先をふいたりしている描写がある。奴隷を大勢買ってこれみよがしに使いまくっている描写の裏がちょっと物悲しい…。

昭和は先割れスプーンを使っていたよ・・・

フォーク上手く使ってたくらいで「贅沢もの」と噂されて背教者認定されたお姫様かわいそう

神は指という天然のフォークを与えたもうた

↑うーんこの

ヒンナヒンナ

そもそもサテュリコンのは『教養もない成金外国人解放奴隷の下品きわまる宴会』を描いたものだから

ローマの一般的な食風俗には当てはまらないぞ