この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る感情は人間の中でもっとも科学では割り切れないものように思えるが、さまざまな感情的な反応がどうやって生み出されるのか、科学的に解明されつつある。

人は感情的な刺激にさらされると、脳のある部位に電気信号が起こり、決まった分泌腺が特定の感情状態になる混合物を分泌する。人間の行動や成長における感情の役割を研究すればするほど、それは私たちの進化に欠かせないものだということがわかる。感情は複雑だが、思っているほど謎めいてはいないのだ。

10.ネガティブな感情も役に立つときがある

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る目標を達成し、人生を楽しむためにはポジティブシンキングが大切で、ネガティブな考えは有害である考えがちだ。しかし、一概にそうも言えないことがわかってきた。最近の研究では、ネガティブな感情や考えをうまく操れば、身体だけでなく、精神衛生的にもいいという。

ネガティブな考えは、体験したことを理解したり、評価したりするのに大事な役割を果たすもので、これを無理に抑え込もうとしたり、考えないようにしようとすると、望ましい結果が得られないことがある。さらに、過去の研究では、ポジティブなことと健康の因果関係は証明されなかったという。つまり、健康であることがポジティブシンキングを導き出したのであって、その逆ではないということだ。心理学者のマーティン・セリグマンは、極端な楽観主義は直視しなくてはならない現実をきちんと見ないことがあると言っている。

だからといって、いつも悪いムードに苛まれていて、なんでも悪いほうにしか考えないことがいいと言っているわけではない。ネガティブな考えや感情をよく知り、それをうまく処理することで、より良い人生につなげていかなければならない。

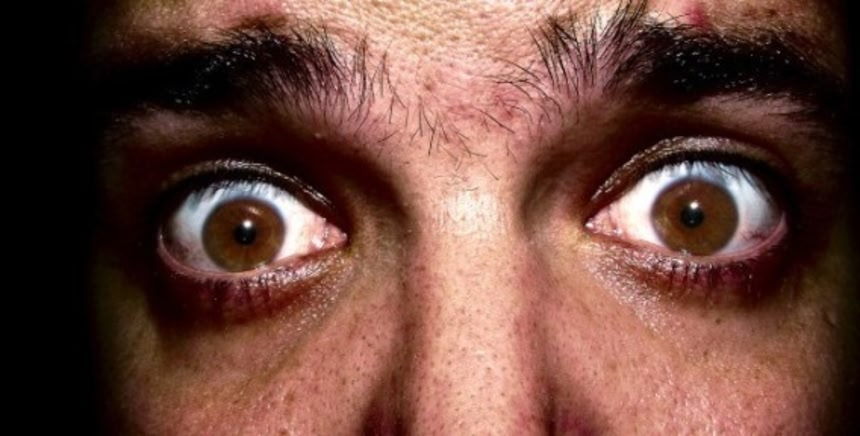

9.怒りや恐怖、悲しみを演技するのは難しい

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る楽しくもないのにわざと楽しんでいるふりをして、決まり悪い思いをすることはよくあるだろう。しかし、怒っているふりをしたり、悲しんでいるふりをしたことはあるだろうか?俳優でもないかぎり、怒りや悲しいを無理に演じようとするとほとんど見抜かれてしまう。なぜならその感情を表現するのは難しいからだそうだ。

悲しみで唇を震わせるという行為は、ふたつの筋肉が顔を違う方向へ引っ張っている。脳のある部位が感情のはけ口を爆発させようとしているのに対して、別の脳の部位がそれを抑えようとしているという風に相反するふたつの性質がせめぎあっているのだ。怒りや恐怖といったほかのネガティブな感情も、ふたつの筋肉がぶつかりあう似たような緊張をもたらす。

身振りや仕草は、感情を表現する上で一役かっていて、自信を示すなどポジティブな身体の表現はネガティブな仕草より真似しやすい。鳥肌や冷や汗、涙などの苦しみの感情を示す身体の仕草は要求されてもなかなかできるものではない。プロの役者でも難しいのだ。

8.皮肉や嫌味を言うことで賢くなれる

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る腹の立つ相手に皮肉や嫌味をうまく使うというのは、頭が切れて創造性の高い人たちが定期的に使っている方法だが、確かに創造性が増し、問題の解決になることもあるようだ。

直接的な言い方するには、基本的な知識で十分だが、皮肉をこめた遠まわしな物言いの場合はさまざまなレベルの知識が要求される。聞く側もその言葉の真意に関しての分析をしなければ、皮肉なのかどうかが判断できない。そのままストレートに受け取るとバカを見るわけだが、それが皮肉や嫌味とわかった場合には、強烈に印象に残り、相手が自分に対して抱いている感情と関係性と関連づけがしやすくなる。言う方も言われる方も双方賢くなるというわけだ。

7.感情は未来を予言するのに役立つかもしれない

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るコロンビア大学の最近の研究によると、自分の感情を強く信じる人は未来の出来事を正確に言い当てる傾向があるという。これは、感情によるお告げ効果と呼ばれる現象で、2008年のアメリカ大統領選や、アメリカンアイドルの優勝者、天候などさまざまな事柄についての予測を調べた結果を踏まえたものだ。その結果、自分の感情を絶対的に信じる人ほど、潜在意識下に蓄えている情報にアクセスできる特別な窓をもっているようだ。

これは感情のシステムが、これまで考えられていたよりも高度に意思決定や情報処理ができる可能性を示していて、感情の推進力が単なる生き残りの本能よりも緊密に結びついていて、私たちがどう情報を管理しているのかを知るキーになるかもしれない。

6.夢をみることは、悲惨な記憶を癒すのに役立つ

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る私たちの脳は寝ている間でも非常に活発にデータを処理し、並べ替え、なぜか不可解で奇妙な心の映像を作り出している。夢を見るのはレム睡眠中であることが多いと言われているが、良いレム睡眠を適度にとることは、トラウマから回復するのに重要な役割を果たすそうだ。

良いレム睡眠をとることで、人はストレスと関連したホルモン量が劇的に減るという。このホルモンがなければ、脳が悲惨な記憶を処理して、辛い感情を和らげてくれる。心的外傷後ストレス障害(PTSD)の患者の症状が改善したという例もある。悩んだら、寝ろ。そうすれば明日には気分が良くなるという言葉はよく聞くが、これまでは科学的にこれを裏づける証拠はなかったのだ。

5.動物にも感情がある

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る私たちは動物に感情移入し、彼らから元気をもらう。子供の文学や映画の中では、犬や猫だけでなく、豚や牛まであらゆるタイプの動物たちが話したり、笑ったり、歌ったりする。彼らにも人間と同じような感情があるのではないかと思うと、動物を殺して肉を食べていることがそら恐ろしく感じる。だがどうやら本当に、動物も私たちと同

じように感情があるようだ。

動物の世界で顕著に見られる感情は悲しみだ。それが進化の上で利点をもたらすわけではないようだが、悲しむ行為は多岐に渡る。悲しんでいる動物は、通常とは違う行動をする傾向がある。食べるのをやめたり、何日か群れを離れたり、ハゲタカなどから仲間の死体を守るためにその場に戻ったりする。こうした行為の理由は生存本能や、なにかほかの目的のせいではないようだ。動物たちも私たちと同じように悲しんでいるのだ。愛する仲間を亡くした悲しみという理由で。

4.感情が道徳観念を形作る

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る道徳観念が人間の感情を呼び起こしていると考えがちだが、科学的には道徳が感情を決定づけるのではなく、感情が道徳を作りあげているというのが正解である。

ある人間が別の人間を傷つけている映像を見せると、脳のふたつの別々の部位が反応する。まずひとつ目の部位、側頭頭頂接合部がすぐにその行為が意図的なものなのかを評価し、ふたつ目の部位、小脳扁桃が感情と結びつく。映像はこのふたつのフィルターを通して脳のモラル担当の中心に入り込む。これは哲学的にずっと疑問にされていることへの答えの助けになる。

怒りにまかせて人を殴ることが悪いことだと私たちが知っているのは、それが悪いことだと教えられたからだろうか? それともそういう行為を見たときの感情的な反応(嫌悪感など)から本能的にそれが悪いことだとわかっているからだろうか? どうやら後者のようだ。人間の本質として、そう解釈するほうが救いがあると言うべきだろう。

3.嗅覚は直接感情に働きかける。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る記憶はたいてい映像としてよみがえってくる。感情的なインパクトは映像や絵がもっとも強いのは間違いない。同様に、好きな歌が記憶を呼び覚ますこともあるが、もっとも直接的に感情の中心に結びついてくるのはにおいだ。

その理由のひとつは、嗅覚は私たちの脳のフィルターを迂回するからというのがある。視覚、聴覚、触覚のメッセージはさまざまなセンサーを通して視床に集まるが、嗅覚は直接、感情が生まれる場所である扁桃のある嗅覚皮質に届く。においがベースの記憶は、ほかの感覚記憶よりも脳内に鮮明に残りやすい。だから、あるにおいは強烈な感情を引き起こすことがある。においがベースの記憶は、知能が高度に発達するずっとずっと前から私たちの生活に蓄積されてきたもので、ほかの感覚記憶よりもずっと長く影響力をもっている。

2.恐怖の感情を克服すると強くなれる

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るイリノイ州で大規模な新兵訓練が行われ、何千という新兵が始終攻撃を受け、徹底的に恐怖にさらされるという訓練を受けた。海軍の心理学者は、リアルな恐怖にさらされ、それをコントロールすることによって、新兵たちは極度の緊張状態でも受けた訓練を信じ、強くなれるという。

恐怖に慣れさせ、それを適切に処理することによって、リスク評価ができ、危険にみまわれても冷静になれるという。これは、有能な兵士を育成できるだけでなく、戦争による最悪の精神的・感情的影響を回避できる。さらに、精神的感情的に戦闘に向かない人間を選別することもできる。戦場で恐怖に足がすくんでしまっては、本人にとっても、部隊にとっても、作戦にとっても危険だからだ。

1.愛は思うようにはいかないもの

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る心理学者のバーバラ・フレドリクソンは、愛の本質について研究している。氏によると、愛とは前向きな共鳴を感じるほんのわずかな一瞬だという。

こう言うと、この一瞬は長くは続かないように思えるが、愛とは私たちが日常的に継続して経験している何気ないことの積み重ねなのだ。こうした一瞬を体験したときは、脳波が同じ現場にいる赤の他人と同期する。これは生物学的に愛を定義する体の反応だという。

しかし、他者に対するロマンチックな愛の感情は、バソプレシンやオキシトシンといったホルモン作用のせいだという。体の結びつきによる刺激は、人間でも動物でも、これらホルモンの分泌を促す。脳の中心にあるこれらのホルモンのレセプターが見返りや行動を抑制すればするほど、人間や動物は一夫一婦制になるという。

ウルグアイ航空機遭難事件で、死体を刻む係だった人が

楽観主義ほど役に立たないものはないと言ってたので

その言葉を常に心の片隅に留めている。

死体キモい怖いと忌避して、どうにかなるさ~と日なたぼっこしながら

元の形を連想しにくい、ジャーキーみたいな人肉を食べてた一群。

機体の反対側でその人は、死んだ友達を黙々と刻んで精肉加工してた訳で

さぞかしネガティブな体験だったろうと思う。

よく漫画で「恐怖の感情を克服すると強くなる」って言われてたけど本当だったんだな…

俺は、恐怖を克服することが生きることだと思う

後ろのおばけ

下垂体後葉からオキシトシンとバソプレシン

それじゃあ楽観主義が役に立った例を一つ。

2匹のカエルがミルク壺に落ちた。

悲観主義者のカエルは、体が沈み行くのを止めようがないことに気づいた。そして、考えるのをやめ沈んで行った。

一方、楽観主義者のカエルは、なんだかわけのわからないまま足をバシャバシャしてもがいた。するとミルクが少しずつかたまり、しまいにはバターになったので助かった。(ベイラ・ユレスの2匹のカエルの話)

正直10のうち半分以上がオカルトだと感じた

だって究極の強さは「死の克服」だからね。

死ぬのが本当に怖くない(ように感情を制御できる)人間は最強でしょ、

昔の武士道なんてそのためのメンタルトレーニングだし、

動物にも感情があるとか改めて言う事かよ

寝るとせっかくのやる気とかも消えちゃうのが困りもの

いいとこだけを持続させられるような方法も研究してくれよ!

米10

それじゃ疲れるよ。寝ようぜw

人の五感の中で最も敏感なのが嗅覚、しかもそれが感情や記憶に大きく作用するとなると、

軍隊で捕虜に自白させる際に臭いによる拷問が行われるというのも納得だな

>動物にも感情がある

百姓貴族であったけど肉牛として出荷される牛は自分の運命を分かってるのか

たまに泣くやつがいるらしいね

4.感情が道徳観念を形作る

これは当然そういうもんだと思ってたんだけど

逆にも考えがちだってことの方に驚いた

臭いは、もっと研究・応用の余地が十分にあると思うな~。

俺の知ってるのだと、プロパンガスは、臭いが無いから、気づかないうちに漏れ出している可能性があるので、ワザと臭いを添加して漏れを察知できるようになってるらしい。

恐怖を克服すると強くなるは、格闘技やってる人が良い例だと思うね。だって、負けると思って、リングに上がる奴がいるか!っていう名言があるし、恐怖が付きまとう場面において、ネガティブな感情は、行動を鈍らせる訳で、それが後に人生にも作用して、ポジティブでいられるのかもしれない。

そういう場面に置かれたとき、恐怖に支配されると正常な判断が出来ずに生き残る活路も見失うって事か、

これからは女性に対して恐ろしさより可愛さ、優しさを見出して克服します ><b

教育はその形質を変えるためにある

道徳を教えるということはそういうことだ

嗅覚に関してはわかる気がする・・・

香りや臭いに敏感で嫌悪も好意も嗅ぎ分ける事が多い

動物に感情があるって…、ないと思ってた人がいることのほうがびっくりだ。

皮肉をよく言う人は認知症になるとか言ってなかった?

反撃を回避してとか面倒 直球がいい。

「ホルモンのレセプターが見返りや行動を抑制~」

抑制でなくて活発化ではないかね?文脈的に>翻訳者さん

8はマウンティングじゃん

さっき皮肉を言うとよくないって記事も見た後