��������γ��β��Ф��顢��������1ǯ��372�����ä����Ȥ�Ƚ�������ΤǤ��롣�Ĥޤꡢ1����23���֤�30ʬ�����ʤ��ä���

���٥륮�����֥��å��뼫ͳ��ؤθ��楰�롼�פ���Paleoceanography and Paleoclimatology�٤�ȯɽ��������Ǥϡ��ָ������糭�פȤ������Ǥ������Ρ���Ĺ���פ�Ĵ�����Ƥ��롣

��������ڤ�ǯ�ؤΤ褦�ʤ�Τǡ�������Ĺ®�٤�������1ǯ���������Τ�꤬����Ȥʤ롣

����Υ��Τ褦��¸�ߤ��ä�����������糭

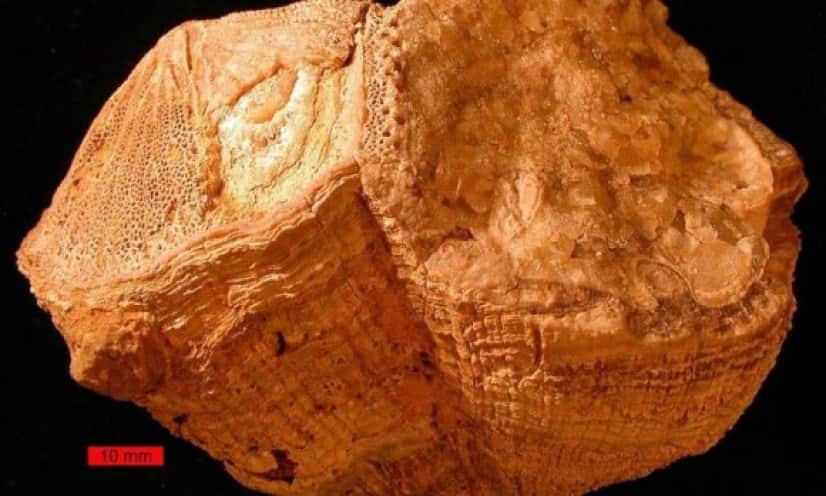

�����θ���Ǥϡ�Ǯ�Ӥ������ʸ��ߤϥ��ޡ���λ������δ��礷���ϰ�ˤ�9ǯ����������Torreites sanchezi�פȤ����������糭�θ��Τ�ʬ�Ϥ��줿�����������Ǯ�ӳ���˹���ʬ�ۤ��Ƥ������θ������糭�ϡ�6600��ǯ���˶�ε�����Ǥ���������ˤ�äơ�Ʊ�����Ѥ�ä��Ƥ��ޤä���֤ǡ��ɤ������μ��פ碌�본�ΤĤ������åפΤ褦�ʻѤ���ħŪ����

������Υ����Τ褦�˴�̤������Ĺ����Τ�����������ˤ����Ƥϴ�̤����Ф��˥å�����ۤ������ߤǤϥ����Ϥ����Ƥ�������ô�äƤ�����

Wikipedia

���������糭�ϸ����������Ѥ��Ƥ�����ǽ��

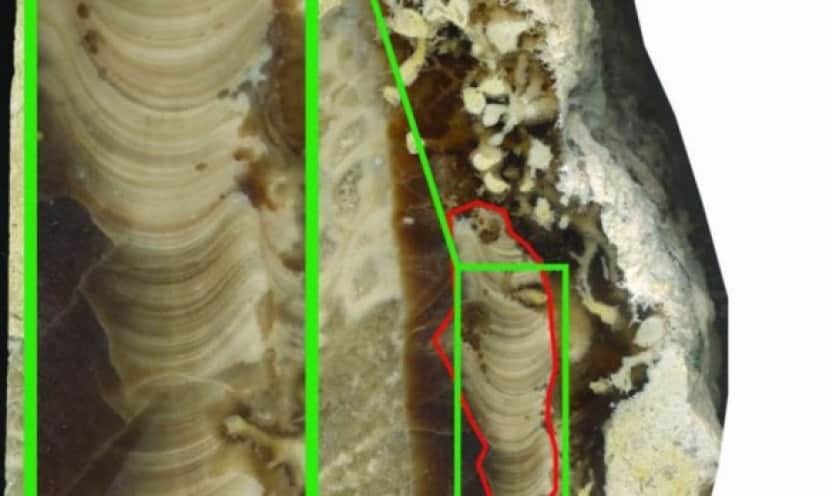

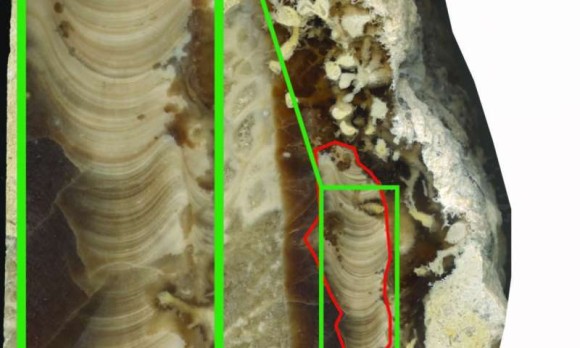

������θ���Ǥϡ��졼�����̤˾ȼͤ����ַ����礭����������ľ��10�ߥ���������٤ʹ�����Ȥ���������ʬ��ˡ�����Ѥ���Ƥ��롣�����������˾��Υ���ץ����˴ޤޤ��鷺���ʸ��Ǥϡ����̤��������줿�Ȥ��γ��岹�䲽��Ū�����˴ؤ������������Ƥ���롣

�������ʬ�Ϥ�����������Ĺ���δֳ֤����Ĵ�٤�С����ᤴ�ȤΥѥ������1ǯ�������Ȥ��ä����Ȥ�����Ǥ���Τ���

�����η�̡����̤ι�����1�����Ѳ��ϡ�����Ū���Ѳ���Ĭ���Υ�����������礭�����Ȥ䡢�������֤��礭����Ĺ���Ƥ��뤳�Ȥ����餫�ˤʤä��Ȥ�����

�����楰�롼�פˤ��ȡ�1���Υ�������˶�����¸���Ƥ���Ȥ������Ȥϡ��ָ������ϡפǤ��뤳�Ȥ����Ƥ��뤽�������Ĥޤꡢ�����������Ѥ��Ƥ������⤷��ʤ��Τ���

�����γ�����������糭�䥫���Τ褦�˼��Ϥǥ����٤Ƥ����Ȳ��ꤷ����硢������Torreites sanchezi�ˤȤäƤ���ۤɤޤǽ��פ�¸�ߤˤϤʤ�ʤ��������ȹͤ����롣

AGU

�������Υ��㥳�����Ȥ������糭�ϡ��Τ˳�������ɤ��Ƥ��ꡢ���줬�������Ǻ��Ф������Ǥ����Ѥ��Ƥ��롣Torreites sanchezi�����ۤȤδط��⡢���㥳�����Τ���˶ᤫ�ä���ǽ�������ʤ�ǻ���Ǥ���ȤΤ��Ȥ��������楰�롼�פˤ��ȡ��������糭���������ϤǤ��뤫�ɤ����ˤĤ��Ƥε����ϡ����֤˴�Ť�¿ʬ�˿�¬Ū�ʤ�ΤǤ����ʤ��ä��������������ȯ���ϡ����ʤ��Ȥ�T. sanchezi�˴ؤ��Ƥϡ����β�����դ�����ƤγΤ��ʲʳ�Ū�ڵ�Ǥ��뤽������

tbanny/istock

���Τγ��Ϻ������Ȥ����ä�

�����̤β���ʬ�Ϥ���ϡ�������ˤ����볤�Τβ��٤�����ޤǹͤ����Ƥ��������Ȥ������ߤǤ�30�٤�Ķ���Ƥ������Ȥ�Ƚ�����Ƥ��롣������˲Ƥʤ�40�٤ˤ�ã��������ưʪ��������Ū�³��ˤ�ᤫ�ä���ǽ�����⤤�Ȥ�����

�����Τε�����õ�븦��ϡ�����ξ�硢����ǯ�Ȥ������ʤ�Ĺ��ñ�̤Ǥ����������Ƥ���ʤ�������������Τ褦�ʸ���ϡ���������ʪ�������Ƥ���֤˵������Ѳ������ܤ�����Τǡ�������ǥ��ŷ����ǥ�Ȥδ֤ζ�������Ƥ�����ǽ�������Ƥ���Ȥ�����

7000��ǯ����1ǯ��372�����ä�

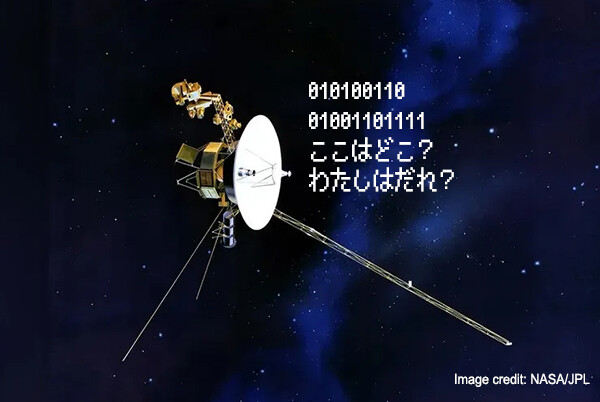

����������糭��ŷʸ�ؼԤˤȤäƤ������������Ƥ���Ƥ��롣��ǯ����Ĺ�������տ����������Ȥ�����7000��ǯ����1ǯ��372�����ä����Ȥ����餫�ˤʤä��Τ��������Ĥϡ����Τ��ȼ��Τϰճ��ǤϤʤ������Ĥ��ϵ��1����24���֤���û�����夬���ä����Ȥʤ餹�Ǥ��Τ��Ƥ��뤫�����

������Ǥ�����������Ĺ���������Ƥ���븽�����Ǥϰ������Τʥǡ����Ǥ��ꡢ�������Ѥ�����ϵ�ȷ�οʲ��Υ�ǥ벽�ˤ���Ω�ĤΤ��Ȥ�����

���ϵ夬���ۤ�����ž��ƻ���Ѥ��ʤ��Τǡ��ϵ夬�������ư��衢1ǯ��Ĺ���Ͼ�˰������������1����Ĺ��������ǤϤʤ��Τǡ�1ǯ���������Ѳ����Ƥ�����

����ν��Ϥˤ�ä�������Ĭ������Τ���ˡ��ϵ�μ�ž�Ϥ��������٤��ʤ롣���Τ����1����Ĺ���Ͼ�������Ĺ���ʤäƤ���ΤǤ��롣

annca from Pixabay

��Ͼ��������ϵ夫����äƤ���

��������Ĭ���ΰ����Ϥϡ���θ�ž��������®������Τǡ�����ʬ��������ϵ夫����롣���Υڡ�����ǯ��3.82���������������������������Ƥ��餺�äȤ���Ĵ�ҤDZ��äƤ����櫓�ǤϤʤ����������Ȥ����Τ⡢���Υڡ����Dz��ؤ����ΤܤäƤߤ�ȡ�14��ǯ���ˤ��ϵ�������ˤ��ä����ȤˤʤäƤ��ޤ��������

������������Τ�45��ǯ�ʾ������ȹͤ����Ƥ���Τǡ����α���®�٤��Ѳ����Ƥ����Ϥ��ʤΤ��������ơ�����γ��������Ƥ����1ǯ�֤���餷�ϡ���������������Ū�ʷаޤ��¬����꤬����Ȥʤ롣

�������ˤ���٤�С�7000��ǯ�Ȥ����ΤϽ֤��ۤɤλ��֤������楰�롼�פϡ��������ˡ�Ǥ�äȸŤ����Ф�ʬ�Ϥ�����������λ�����ͻҤ�Ĵ�٤����ȹͤ��Ƥ��뤽������

References:phys/ written by hiroching / edited by parumo

���碌���ɤߤ���

��������ϵ��1����Ĺ���ʤäƤ�����Ƹ����

��������ϵ��1����Ĺ���ʤäƤ�����Ƹ���� ���줬��1��ǯ����Ļ�ΥҥʤλѤ������������Ĥ������줿���Ӥ�����������Ļ�बȯ�������ʥߥ��ޡ���

���줬��1��ǯ����Ļ�ΥҥʤλѤ������������Ĥ������줿���Ӥ�����������Ļ�बȯ�������ʥߥ��ޡ��� ����졩�ƥ���Υ����륹���֤�����Ƹ������Ȥ�����ե�դǤ��襤���ä�����Ƹ����

����졩�ƥ���Υ����륹���֤�����Ƹ������Ȥ�����ե�դǤ��襤���ä�����Ƹ���� 6���ܤ��������ǤϤ��ĵ�����Τ����ϵ�Ϻ����������Ǥ˸����äƤ���Τ����ʳؼԤ���ʱѸ����

6���ܤ��������ǤϤ��ĵ�����Τ����ϵ�Ϻ����������Ǥ˸����äƤ���Τ����ʳؼԤ���ʱѸ���� �ֶ�ε�����������͡�������ۤ餬�����Τ��ä���ס����������ФȸƤФ��10����ʪ

�ֶ�ε�����������͡�������ۤ餬�����Τ��ä���ס����������ФȸƤФ��10����ʪ

6171

6171 325

325 10

10 36

36

������

1. ƿ̾������

��ε�Τ�������

�ϵ�μ�ž����Ƥ��α��Ϥ�

���Ϥ��ڤ��ʤ궲ε������

���Ť�٤�����Τ�

���粽����

�ʤ��Ϳ���äǰ�����ʹ���������뤱��

���ʤ��������ʤΤ����

��ε�Τ�������ϻ���ǻ�٤ⵤ����

�����㤯�Ƥ��줬������

���粽�θ����餷������

���Ϥ⤢�ä��Τ���

�㤨�Ф鷺��0.3�餤�ΰ㤤�Ǥ�

Ĺ��Ū�ʱƶ����ɤ��Ф�������������

�ʹ֤ʤ飶�����κ�˦���Ф���-0.3��ʤ�

�ɤ��������˱ƶ����뤫Ĺ��Ū�˸���

�狼��ʤ���Τʤ�

2. ƿ̾������

�ϵ�㤯��ĥ���ڤäƤ���

3. ƿ̾������

���Ϥˤ����ϴ��¤��礭������������Ϥ��Τϵ��粽���������δĶ��Ǥ��ä��äƤ��Ȥ��ʡ�

4. ƿ̾������

�嵭�����̤꣱ǯ��372���Ȥ��Ƥ���Ϥ�0.1%���㸺����ʤ��衣��������٤ˤ��ƶ��������礭�����㤨����ƻ�ȶ��ϤǤϽ��Ϻ�0.5%����������Ϥαƶ�����ʪ���礭���ʤä��Ȥ����⤬�������ʤ顢���٤��⤯�ʤ�ۤ���ʪ�Ͼ������ʤ뷹����������Ϥ���

5. ƿ̾������

�ϵ夬�Żߤ�����

6. ƿ̾������

���⤽��

���Ф�ȯ������붲ε�Ǥ����ɡ������Φ�嶲ε�ξ�硢���ޤ�ˤ���礹���Ƽ��Ť�٤�����ʤ����Ȥ����Τˤ狼�äƤ��롣

�Ĥޤꡢ������ϵ�ν��ϤǤϡ������ζ�ε����©�Բ�ǽ�ʤ櫓��

�Ȥ������Ȥϡ���ε�������Ƥ��������ϵ�ν��Ϥϡ���������������ä��ȹͤ���Τ�������ȯ�ۤǤ�������ȡ���ε�����Ǥˤϡ��ϵ�ν��Ϥ���Ѥ���ۤɤΡ�����Ѥ��������פȿ�¬����ޤ���

���줬���Υ����繿�塡�Ǥ���

7. ƿ̾������

372������ȻŻ����ʤߤ����ʥ���ۥ�å���

1���֤������ʤ����ɡ�2��ˤ���ä����䤷�Ƥ�館��Ƚ�����ġ�

8. ƿ̾������

��5

�롼��åȤ��ͤˡ��ݥȥ�ȷ�ϵ��������褿�ꤷ�ƣ�

9. ƿ̾������

���뤦ǯ�����ˤʤ�ΤϤ��Ĥˤʤ�Τ�������

10. ƿ̾������

��6

������Ͼ�ưʪ�ǺǤ�Ť����եꥫ��������6�ȥ�8�ȥ饹�⤤��Τǡ�����10�ȥ��ưʪ�����Ϥ˹��äƼ�Ω�Ǥ���³��˶ᤤ�Ȥ��ޤ��礦��

��ε�κ����ο����νŤ���100�ȥ⤷���줬���ν��Ϥ��Ѥ����ʤ��Ȥ����顢���Ϥ�10ʬ��1���٤Ǥʤ���Фʤ�ޤ���ʡ���꾯�ʤ��ˡ������϶�ε����˴�ĥ�äƤ��äơ�������4��ۤɤν��Ϥʤ�ɤ��ˤ�������������Ȥ��ơ��Ķ��λ��������˲���������ޤ���

ŷ�Τν��Ϥϼ��̤����㤹��Τǡ��������ϵ夬�����ۤɤΡ־����������פ��ä����Ȥˤʤ�ޤ������μ��̤���6.4��10��23��kg����ƻȾ�¤�3396km��

�����ʤ�ȶ�ε���ǡ���6500��ǯ���ˤθ�ˡ����̤ˤ��Ƥۤ��ϵ�1��ʬ�����á�Ⱦ�¤��ܶ�ˤʤ�ۤɤ�ŷ���ϰۤ����������Ȥˤʤ�ޤ���

�Υ����繿��ΰ��Ϥ����ޤ����Ǥ��͡��ޤ���40�����ϵ夬�ܤ��Ĥ��Ȥ������ʾ�Ǥ������Υ��������νŤ������ޤ��äƶ�ϫ�����Ǥ��礦����

11. ƿ̾������

����ϰ٤ˤʤ�

12. ƿ̾������

�Ƕ�θ���ǡ��ϵ�λ��ǤϿ�����ʪ�����夫���絤�����Ф���ʪ���ۤȤ�ɤ�Φ�忢ʪ�Ϥ������ƹ����Ƥʤ��ä���ʸ�����ä����

��ž®�٤ˤ������Ѳ��������Υ�����������Ȼ��֤ȿ������Ѳ��Τۤ����緿������ʪ�ؤαƶ����ǥ�����

13. ƿ̾������

>>7

���ιͤ��Ϥʤ��ä����Ż���ĥ�äƲ�����

14. ƿ̾������

��1

���δ���Ρ˽��Ϥ˴ؤ��Ƥʤ顢���Ǥ���ƻ�����ȹ���������Ǥϼ�ž�ˤ����ϤǤ��礦��0.3%���餤������˱��Ϥˤ���ϵ���ѷ��⤢�ä�1%��㤤���Ф뤫�齽ʬ��ʪ�ؤαƶ��ϡʤ��ޤ�ʤ��Ȥ������Ȥ���ʬ���äƤ�Ȼפ��衣

15. ƿ̾������

��ε�ϱ��Ϥαƶ������ʤ��������ˤ���©���Ƥ����顢���Ϥǵ��粽���̵�������롣�������ǯ�������ΰ㤤�Ǥ��δ��Ǥ����٥�Ǥαƶ��ʤɤϤʤ��Ϥ�����ε�θ���Ǥϵ�����ε�ʤɤ��ߤ궶�Τ褦���ع���秤ǤĤ겼����褦�ʹ�¤���γʤ�ݻ����Ƥ������Ĥޤꥭ���Τ褦�˼�Ͼ�˾夬��ʤ��ä����Ȥ����⤬���롣

16. ƿ̾������

��7

������������� 23 ����Ⱦ���餤�����ʤ����顢�����������㤦��

�ߤǤ� 30 ��äƤ����Ǥ��͡��ϵ岹�Ȳ����У�����

17. ƿ̾������

������������ȥ�/3.8�������ȥ���ǯ=100��ǯ

18.

19. ƿ̾������

���ä���30ʬ��������