この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るイスラエルの研究者によって、世界で初めて、呼吸をしなくても生きていられる生物が発見されたそうだ。

『PNAS』(2月24日付)に掲載された研究によると、それはクラゲのような寄生虫で、多細胞生物でありながら、ミトコンドリアDNAがない——つまり酸素がなくても生きていけるということだ。

まさに生物界の常識をくつがえす発見であるという。

サケの体内に潜むミクソゾア門の仲間

「ヘネガヤ・サルミニコラ(Henneguya salminicola)」は、たった10個の細胞で構成される小さな寄生虫で、サケの筋肉に潜む。

ミクソゾア(極嚢を持った胞子を作る寄生虫からなる動物門)という寄生性の海洋動物グループに属し、オタマジャクシに似ているが、じつのところクラゲやサンゴに近い。

ただし、ヘネガヤ・サルミニコラの場合、エネルギー源となる決定的に重要な経路を捨て去ってしまったらしく、酸素なしでも生存できるものとして初めて発見された多細胞生物だ。

この画像を大きなサイズで見る

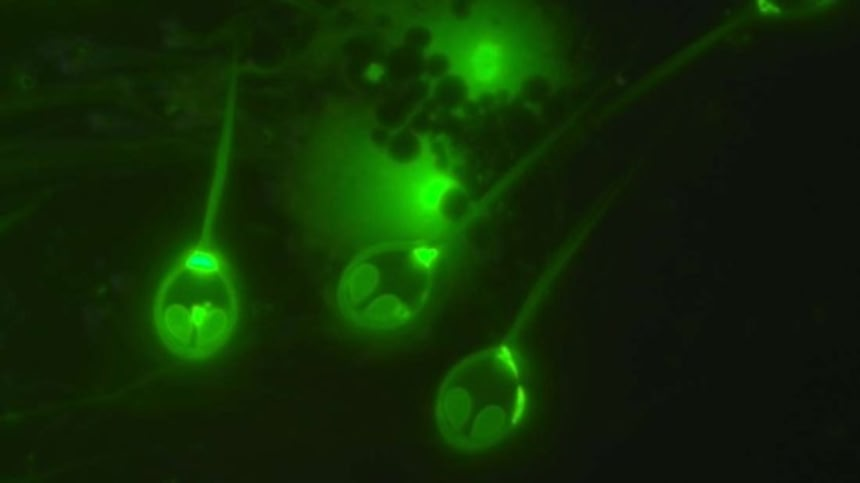

この画像を大きなサイズで見るヘネガヤ・サルミニコラ胞子の蛍光顕微鏡写真

image credit:Stephen Douglas Atkinson

酸素の処理に必要なミトコンドリアを持たない

そのゲノムを解析していたテルアビブ大学の研究グループは、まさかこのような常識をくつがえす大発見があるなどとは予想だにしていなかったという。

だが、ヘネガヤのゲノムには、酸素からエネルギーを作り出してくれる「ミトコンドリア」の情報が書かれたDNAがなかったのだ。

ミトコンドリアは、ヘネガヤ以外のあらゆる動物には必須の細胞小器官で、これがなければ呼吸して酸素を処理することはできない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るキングサーモンの体内から採取したヘネガヤ・サルミニコラを顕微鏡で見た姿

image credit:Stephen Douglas Atkinson

酸素がなくても動物は生存できるという初の科学的証拠

高度に発達した多細胞生物が地球上に初めて登場したのは、ちょうど酸素が急増した時期のこと。あらゆる動物は酸素を呼吸をする必要があるという前提もこの事実に基づいたものだ。

嫌気性環境で生きていた動物がこうした枠組みに適応したのかどうかについては議論があるものの、今回の発見によって、酸素がなくても生存できる動物がいることが初めて証明された。

一般的には、進化をするにつれて、生物はどんどん複雑になると考えられています。ですから、複雑な生物の祖先は単細胞生物か、ごく少ない細胞しか持たない生物であるとされてきました。

ところが、真逆の進化を遂げた動物が目の前にいるのです。酸素がない環境で生きたことで、不必要な酸素呼吸用の遺伝子をそぎ落とし、より単純な生物になったわけです。(テルアビブ大学、Dorothee Huchon教授)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る肉眼ではこのように見える。ギンザケの切り身に付着する白い点がそれ

image credit:Flying Penguin at English Wikipedia/Public Domain

地球外生命体の常識もまたくつがえされる?

この発見は地球上の生命だけでなく、地球外惑星にいるかもしれない生命についての前提に重大な疑問を投げかけている。

酸素がないために生命は存在しないと断定された惑星であっても、そこにはヘネガヤのように酸素を必要としない多細胞生物がいるかもしれないのだ。

ヘネガヤは、ほとんど暮らすことが不可能に思える場所であっても、どうにか生存しようとする動物界の飽くことを知らない努力の証拠でもある。

寄生されているサケも、相手がまさかそんなスゴい奴だとは想像もしていなかったに違いない。

References:aftau / iflscience/ written by hiroching / edited by parumo

赤血球無しで酸素を全身に回す魚もいるくらいだし嫌気性呼吸だけで生きていける多細胞生物がいても不思議じゃない

>>1

たしかに

ギガジンで見た気がする

酸素がなくても滝登って玉子生みに行けるだけの力が出せるんだな

>>3

酸素不要なのはサケの体の中にいる寄生虫で、サケは酸素が無いと滝を登れないし卵も産めないよ。

これって他惑星で生きられるって事より、活性酸素を発生しないことにより細胞の老化が無くなり、細胞分裂が無くなるから、寿命が無くなるって事だよね。

※4

活性酸素は細胞老化の要因の1つではあるけど、老化はそれ以外の影響でも起こるからこれで寿命が無くなるわけじゃない

というか、現代科学では寿命や老化の定義すらまだ定まっていない

原核生物でミトコンドリアを持たない大腸菌ですら老化する

で、食えるのか?

酸素の代わりに何を使っているかはまだわかってないんだ…

「水」とかだったら夢が広がるな。

厳密には「好気呼吸を必要としない」ですね。

ATPをどう確保しているのか気になるところです。

酸素使わない嫌気性の菌とかいくらでもいるんだから、酸素がないから生命はいない はちょっとおかしくない??

とても面白いです。

地球ももともとは酸素がなくて、シアノバクテリアが光合成をして酸素を吐きだして今の状態になっております。当時のシアノバクテリア以外(もしかするとシアノバクテリアにとっても?)にとって酸素は毒だったハズですが、その酸素を使うような生物が生まれ、時間が経って多数を占め現在に至っております。

嫌気性細菌のようにいままで無酸素のところにいたわけではなさそうですが、先祖返りした仕組みを持つ生き物って感じですかねぇ。ちなみに恐竜がいたころは今よりも二酸化炭素が多かったようなので、現代の二酸化炭素増加傾向は昔に戻る感じですねw

最後の写真を見た感じ結構普通に食べてたのか

そしてこれからも食べていくのだろうな

>>11

レアめで食べたいけどこれ見たら恐くなった

10年前に発見されてる気がするけど、なんか違うのかな?

知らずのうちに日本人はこれ結構食ってたんだろうな…

※14

お寿司はいま世界で食されてるので生鮭食べる=日本人とは限らないし

もっと書くと人の体内にも微生物いますよ

ただ人にとって無害かいい活動してくれる微生物なら食べても何の問題もないです

この微生物は鮭にとっては寄生虫ですが人にとってはどうなんでしょうね

※28

やめろぉ~そこで切るなよぉ~

問題ないって言ってくれよぉぉお

酸素をサケマス

ミトコンドリアと共生する前も普通に生き物はいたんだし不思議は無いような。

どんな方法使ってでもエネルギー利用して活動出来れば生物って事なら可能性は無限大だな

酸素は活性酸素という言葉があるように元々は生物に有害な元素だった

酸素が有害な理由はフッ素と同じように電気陰性度が高くてほかの物質との反応性が高いから

初期の地球は酸素はなかったがその状態で単純生命が生まれていた

酸素が発生するようになってから酸素に対応できた生命が生き延び進化して繁栄した

酸素が生み出すエネルギーが計り知れないので酸素を諒できる生命の大躍進につながった

当然ながら適応しそこねた生命体は絶滅か酸素のない場所でひっそり生き延びてきた

記事にある生命体は元は酸素に適応していたが酸素ない場所に住むようになったから酸素に適応・利用する構造を放棄したという観点であっているのかな

>>21

酸素が蔓延する前から存在していた説

切り身の白い丸いのはウロコやん

こいつは酸素がなくても生きられるのかもしれないが

鮭は酸素がないと生きられないので

どっちみち酸素は無いといけないのではなかろうか

サケは百薬の長って言われるだけはある

寄生主にはOncorhynchus keta (Chum salmon)も名を連ねているが、今まで北海道で何百匹か鮭を釣って捌いてきたが全然気がつかなかったなぁ。銀鮭の写真では相当な寄生数だと思われるが、発生に地域差があるのか?

ミトコンドリアDNAが無い=呼吸を必要としない てのは飛躍しすぎ。

ミトコンドリア持たない真核生物は2016年に確認されそれは代用機能を持ってることがわかってる。今回が新発見とは本文からは読み取れない。

※27

細胞10個の寄生虫が肉眼で観察できると?アニサキスの輪切りじゃね。

>>30

塵も積もれば山となるやで

肉眼で見えないくらい小さくても、たくさん集まることで見えるようになるなんてのはよくある事やろ

そもそも、現在の地球上で見られる生物達も、

起源は全く別の場所の可能性すら有ると、個人的には思う

例えば甲殻類と動物一般は、起源が違っても不思議ではない

こういう不思議な生物の例は、今後も色々と見付かるかも知れない

食べて大丈夫?

サーモン大好き

問題はこれ人間にも寄生するのかどうか?

酸素を使わない生物は既に細菌や古細菌や真核微生物の中で嫌気性生物として知られている。

これらは発酵や嫌気性呼吸でエネルギーを得ているが、酸素呼吸に比べて得られるエネルギー量が小さい。このことから宇宙でも(少なくとも地球型と似た生物を考える場合は)高等生物に進化するなら酸素呼吸している可能性が高いと考えられている。

×:生物界の常識を覆す

○:真核生物(もしくは動物)の常識を覆す

だね。上で書き尽くされてるけど、酸素呼吸しない生物なんていくらでも居る。

で、生活感の全てを寄生生活送ってる生物っぽいから、ATPそのものを宿主依存しても不思議でも何でも無い。「へぇ、寄生特化するとここまで退化しますか。すごいですね」程度までだと。

この発見で面白いのは寄生特化課程における体制の簡略化で、真核生物がエネルギー発生機構(≒呼吸機構≒ミトコンドリア)まで捨て去ったこと。「酸素がなくても生存できる動物」が発見されたわけではない。おそらくは呼吸まで宿主に依存してるだけだから、酸素がない嫌気状態に置かれたらこいつは死ぬ。