この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るドイツ生まれの天才理論物理学者、アルベルト・アインシュタインの一般相対性理論の正しさがまた証明されたようだ。

かつてアインシュタインは、一般相対性理論で、物質があるところでは光の軌道がその重力によって曲がると予言した。

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した映像とカナリア大望遠鏡による分光観測データを組み合わせたところ、重力レンズの存在を示す証拠が新たに発見されたという。

アインシュタインが予言した重力レンズ

アインシュタインが一般相対性理論で説明した「物質があるところでは光の軌道がその重力によって曲がる」という予言。

これが本当に起きているかどうか確かめるには、はるか遠くにある銀河から放たれた光が、別の銀河のそばを通過しているときに曲がっていないか探さなくてはならない。

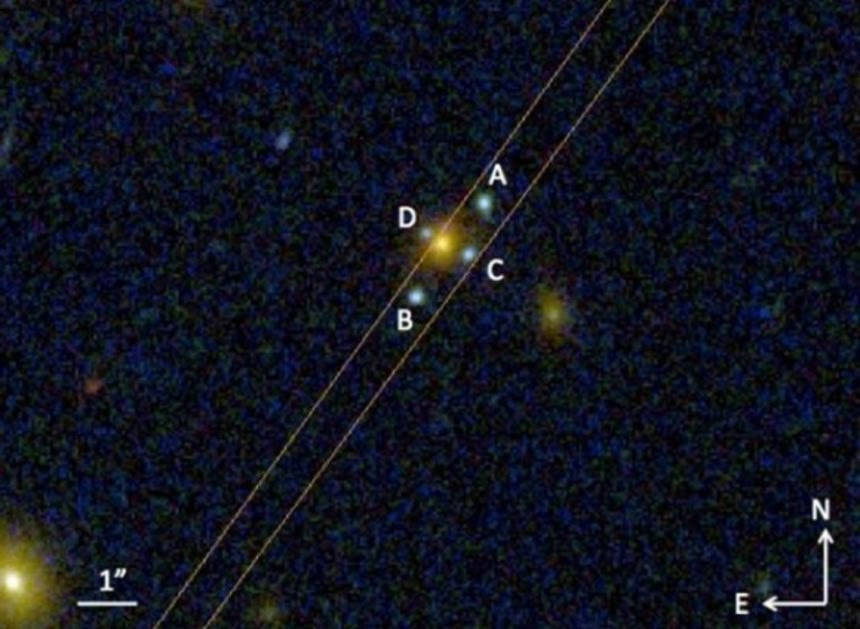

今回、発見された重力レンズは「J2211-0350」。レンズ効果を生じさせている天体は、70億光年離れた楕円銀河、光源は、200億光年以上先にある銀河であることがわかっている。

珍しい4重の像を結ぶ十字架

珍しいことに、今回のケースでは、虫眼鏡のように作用する銀河によって光が曲げられることで、光がまるで十字架のように4つの点になって並んでいる――「アインシュタインの十字架」と呼ばれる現象だ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るまた、珍しいことがもう1つある。じつは光源はクエーサーであるのが普通なのだが、今回の場合は、銀河なのである。

ここから放たれる激しい輝線は、それがまだまだ新しい天体であり、そこで星々が大量に形成されていることを示しているという。

宇宙の姿を知るチャンス

重力レンズは、宇宙の姿を知る貴重なチャンスだ。

4つの光は、同じ光源から放たれたあとで、それぞれ異なる経路を通って地球まで届いている。そこで、それぞれのスペクトルの違いを観測することで、光源と私たちの間にある物質について探ることができるのだ。

さらに、仮に光源が変光星であれば、時間の遅延も確認できるだろう。それは宇宙の形状を知るための貴重な手がかりになってくれるはずだ。

この研究は『The Astrophysics Journal Letters』に掲載された。

References:iac / iopscience/ written by hiroching / edited by parumo

> 光源は、200億光年以上先にある銀河

宇宙の年齢が138億年なのに「200億光年」?

※2

光年てのは距離の単位だからな。

ビッグバン以来、宇宙の広がる速さがずっと光の速さだったなら、単純に考えて、端から端までは光の速さの二倍の距離があるはず。

たぶん宇宙の中心挟んで反対側なんだろ。

※2

観測可能な宇宙は465億光年なので人類が

見ることができる宇宙の直径は930億光年

と言われる(実際のサイズは別)。

宇宙の膨張は空間の膨張だから光速以上で

拡大しても理論上はおかしくないということ

らしい。

何を言ってるかわからん。

>>22

空間が伸びた分、中の惑星やらなんやらも一緒に拡大するのか、枠は広がってるだけで中の物質の大きさは固定なのか気になる

枠って書いたけどそもそも境目なんて物は無くてガス状に広がってるだけかもだけどさ

※2はいつ発せられた光なんだろうって意味やないの

将来的に見えなくなるとか、いつの光ならどこまで届き得るとかはさっぱりわからんが

※2 の疑問は真当なのに何人かが変な回答をしている

人類が観測できるのはあくまで宇宙年齢の138億光年先まで

ただし宇宙膨張により138億光年先は現時点では450億光年先になっており

宇宙膨張を換算すれば観測可能な領域は450億光年先までというだけである

一般的には星の距離を表すのに宇宙膨張を換算したりはしないから

200億光年はミスっていると思う

>>2

宇宙空間って膨張しててその膨張は光より早いんです。(“質量がある物体”は真空中の光速を超えることは出来ないけど“空間“はそれに当てはまらない)

今回の光は無論、宇宙ができた約138億年より後に発せられた光。でも光が地球まで届いて観測されるまでに宇宙空間が膨張して今は約200億光年ぐらいの場所にあるんだろうって話。

じゃあ何故、今は約200億光年先の場所にあるかって分かるのかって言うと、1つの方法として光のスペクトルが赤方偏移(ドップラー効果による)を起こしてる事を確認してそこから計算する方法がある

他は自分は知らないから調べて(丸投げ)

なんで4つに分かれるの?

楕円になるなら分かるけど、分かれる理由がわからない

※3

カメラのレンズフレアにあるゴーストと同じように

他の惑星の重力によって集まった光が4つだった…とか。。

単なる推測です。すみません。

>>9

レンズフレアは副実像で、これは実像です。

副実像はなんと熊本県立宇土高校・科学部物理班が発見し数式化に成功したんですよ。

>>15

ロンブーンで観た、凄いよね天晴れだわ

昆虫の単眼も光を感じるだけと思われていたのが副実像で見えてるんじゃ無いか?って事になってきたり(実像だと網膜が焼けてしまう

>>3

重力レンズとなる銀河の重力分布と距離関係で輪になったり2点になったり4点になったりします。

模擬的にはワイングラスの台側から点光源を当てて飲み口側から覗くと再現できます。

ちなみに気がついたのはアインシュタインではなく、自分では論文に出来なかったのでアインシュタインに共著で論文を書いてもらっています。

ただし、アインシュタインも星と星の組み合わせしか想定しておらず実際は観測できないだろうと記しています。銀河と星(銀河)の組み合わせであれば観測できることをアインシュタインが知ったらきっとびっくりしたことでしょう。

予言つーか書かされた論文なんじゃないの?

光より早く空間が広がってるならだよ❗

アインシュタインが言った。あー、飲酒したいん!ププッ

確かになんで十字になるんだろうな

十字の方向以外の光はどこいったんだ?

偏光性もあるんかな

後退速度がうんぬんかんぬん

宇宙は膨張している。

例えば地球から1億光年も離れていない所に誕生した天体が百億年以上たって4百億光年離れたところにあるとかそう言う話なので、他の天体との距離が宇宙の年齢以下にならなければないとかはない。

重力レンズや重力波について面白いのは、アインシュタインは「理論上あると思うけど、観測は無理じゃないかな」と思ってたことで、理論が現象として確認されると興奮するね。

難しすぎてみんなコメントが適当になってるw

TV番組 コズミック フロント☆NEXT「アインシュタインの知られざる予言 重力レンズ」がわかりやすかった。きっと再放送あると思うよ。

なんかお得感あるよな。

強大な重力を持つ物体の後方に一万円置いとくと四万円に見えたりするんだぜ?

>>16

万華鏡を使えば一万円がン十万円に見えるわけだが

地球に重量がある以上、

うちらが地上でみてる景色も重力でゆがんでるん?

俺が多少イケメンではないのは、重量があるためなん?

銀河の重力レンズより

宇宙ヒモ見つけようぜ!

ちょっくらコーシーホライズンとやらに旅立ってくるわ

「 相対性理論が、また1つ実証されて安心シュタイン 」

光年の意味が解っていれば当たり前だが今見えている星が今そこにあるわけでは無い

138億年前の光を見られた星「そいつは残像だ…本当のオレは450億光年先にいるぞ」

星が見えてても本当はもうその存在すら無いかもしれないって不思議な感覚だね

なんだろう、アインシュタインという存在自体がオーパーツに見えてきた・・・

凄い情報が あると面白かった

アインシュタインと十字、で真っ先に星野之宣の短編を思い出した。太陽系にふらふらと迷い込んできた立体十字型の謎の構造物の話。

実は宇宙で唯一静止している絶対座標軸だったというオチ。

相対性理論が根本から覆ってしまうとんでもないもので、それに気付いた物理学者が「死なない巨人が死んだ…」って愕然としてる一方で、そいつの軌道を監視してた現場では何かにぶつかることも無く太陽系を出ていったそれを見送りながら「何事も無くて良かった」「結局何だったんだあれ」

その反応の温度差がすごく印象的だった