この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る人魚(マーメイド)は、半人半魚の姿をした神話上の生き物だ。西洋では、上半身は美しい女性の姿をしており、人をたぶらかすような笑みと、流れるような髪を持ち、下半身は魚のそれで優雅なヒレがついているとされている。神話上の生き物とされているが、古来より世界各地で船乗りからの目撃証言が相次いている。

海に囲まれた日本には、独自の人魚伝説が存在する。日本で最も古い記録は619年、推古天皇の治世にまで遡れる。1匹の人魚が捕らえられ、天皇に披露されたという。

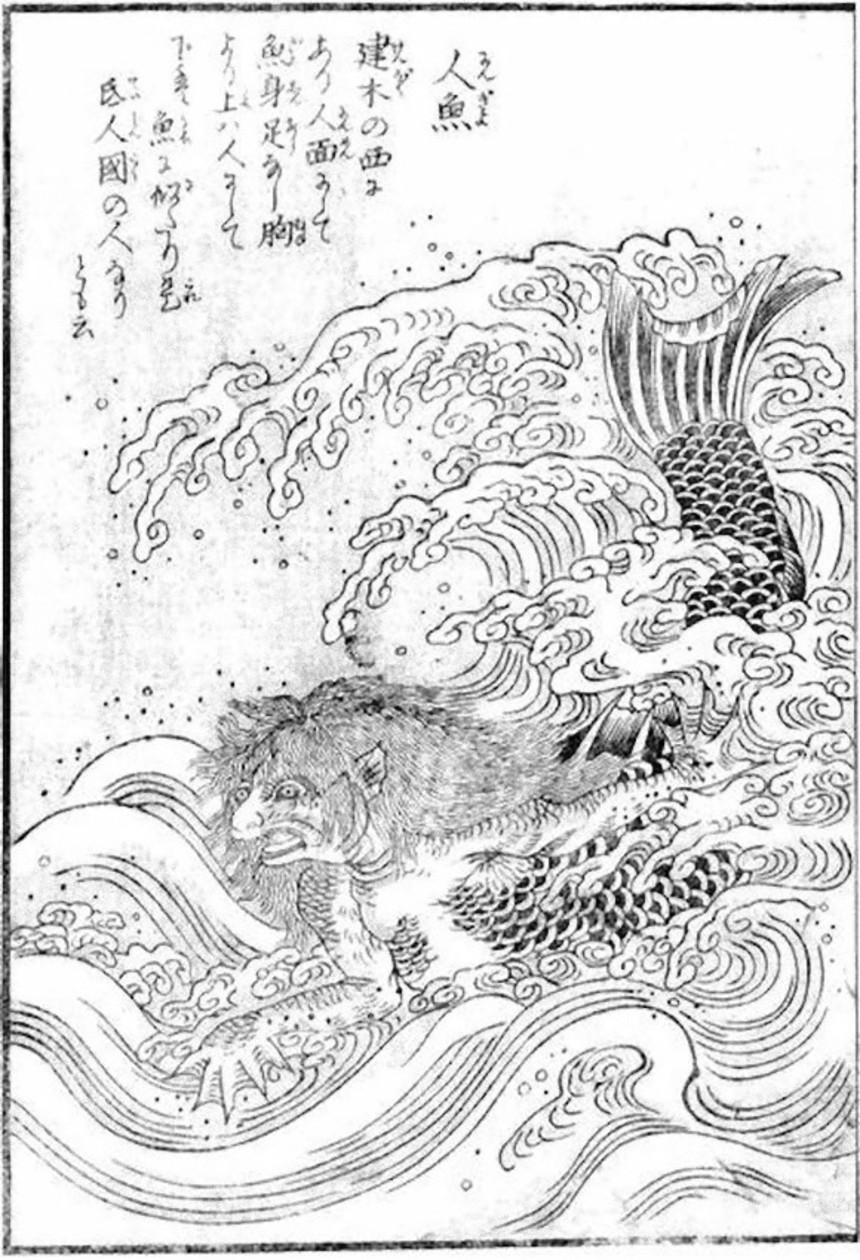

日本の人魚の姿は、西洋に伝わる美しい女性の上半身を持つ生き物とはかなり異なる。西洋的なイメージの影響を受ける前の日本の人魚は、見た目においても、行動においても西洋のそれとは対極的と言ってもいい。

海外サイトにて、日本固有の人魚伝説についてまとめられていた。

日本の人魚は、しばしば髪の毛が生えた人間の完全な頭部を持つが、野蛮な怪物と記述され、美しい女性というよりは猿と魚が混じったようなその姿は、若干グロテスクですらある。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る鱗とねじれた爪が生えた辛うじて人のものに見える腕を持つ人魚もいる。また腕が全くない人魚もいる。多くの言い伝えに登場する人魚は、魚の体に鋭い歯が並んだ人のような頭がただついているだけで、人間の胴体に当たる部分はない。

頭部はいびつで、角や牙が生えているとされる場合もある。普通の人間の頭であることもある。西洋の人魚に近い姿を伝える伝承もあるが、その容姿はより悪魔的で不吉な印象を与える。こうしたより人間に近い日本の人魚は滑らかな白い肌と雲雀のような音色の声を持つという。

真珠の涙を流す、あるいはその肉を食べた物は不老不死を得るなど、様々な神話的な特徴もある。また多くの日本の神話上の動物と同じく、姿を変化させる人魚の言い伝えもある。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る例えば、1870年代の北海道、納沙布岬の灯台守りの間では、人魚が危険なクラゲに姿を変えると信じられていた。この人魚は浜辺で美しい着物を着た女性に変装し、男を誘惑して海に引きずり込んでは、巨大なクラゲに変身して殺してしまうのだ。

古来、日本における人魚とは、単なる想像上の産物や船乗りの与太話などではなく、海の現実だった。漁師たちはそれを日常生活の中に受け入れ、16~19世紀にかけては特に奇異な出来事とはみなされなかった。

1929年、高知県宿毛の漁師が人間の頭を持つ魚のような生き物を捕らえたが、網を破って逃げてしまったという。第二次世界大戦中も日本の領海、特に沖縄の温かい海で多くの目撃談が報告された。日本海軍が人魚を銃殺したという記録すらある。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るまた1610年には西洋の冒険者が日本の領海で人魚を目撃している。あるイギリス人の船長は、海の中をはしゃぎ回る人魚が港の桟橋付近まで接近してきたと伝えている。その人魚は魚の体に女性の頭がついており、体の上下には立派な背ビレが伸びていたという。他にも西洋の貿易商の航海日誌には、様々な人魚の目撃談が残されている。

ただ目撃した以外にも、人魚を捕獲したという話も数多く伝わっている。特に1700~1800年代において顕著で、多くの事例で人魚は話すことができ、人間を騙そうとしたり、逃がしてくれるよう懇願してきたと伝えられている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る18~19世紀に流行した見世物小屋では、捕まえられた人魚が展示されたこともあるという。見世物小屋とは日常では見られない品物や芸、あるいは動物や人間などを展示する一種の興行であり、人魚のような珍獣の類は目玉の1つであった。

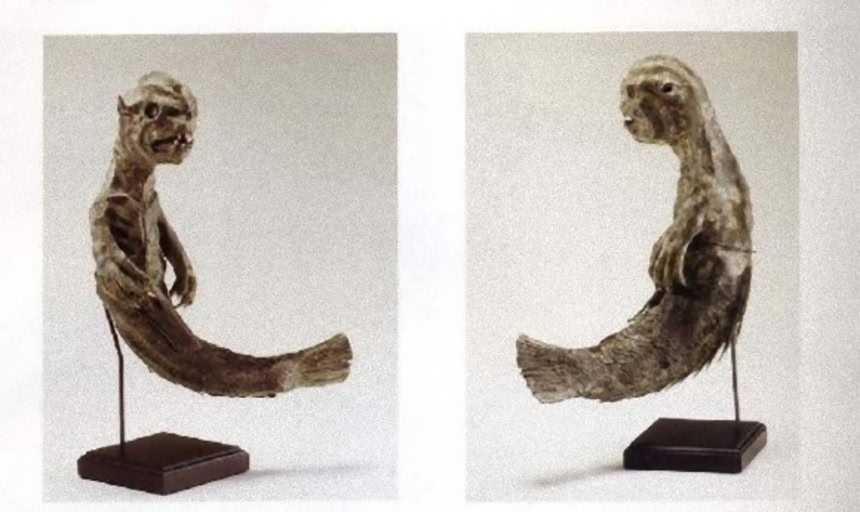

見世物小屋で披露された人魚は、一般的には保存された亡骸の標本で、本物を一目見ようと大勢が集まったという。そうした人魚が果たして本物だったのかどうかは定かではないが、それを見た者にとっては紛れもない現実であった。

人魚の見世物が評判になると、多額の金銭が動くようになり、模造品によって一儲けしようという輩も登場する。漁師たちが手がけたそうした偽造人魚の多くは、猿の上半身と魚の下半身を組み合わせたもので、ぱっと目ではそれと分からないよう動物の毛皮や皮膚などで覆われていた。

これがまた利益を生み、西洋においても模造人魚の人気が高まるようになる。日本製の模造人魚はたちまち海外で評判となり、この奇妙な標本が日常的に作成されていたことを示す証拠が数多く残されている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る子供騙しと思うのならば大間違いだ。当時、これを見た多くの人々が本物と信じ込み、専門家すら騙されたのだ。1863年のザ・アメリカン・ジャーナル・オブ・サイエンス・アンド・アーツ誌は、その類まれな職人技について次のように触れている。

日本人には、訓練を受けた博物学者ですら騙せるほど自然かつ緻密に人工のつぎはぎを作る、驚くべき知識があると考えるべきだ

その人気が高まるにつれて、日本の人魚は様々な場所で披露されるようになる。これについて詳しいフランシス・トレベリアン・バックランドによるキュリオシティーズ・オブ・ナチュラル・ヒストリーには、1866年に書かれたある書簡が紹介されている。

プリマス、ブレードウッドテラスのカミング船長が横浜から帰国し、どっさりと土産物を持ち帰った。その1つが人魚である。頭は歯が突き出た小さな猿のもので、頭部と上半身は薄くウールで覆われている。爪の生えた細く長い腕の下には、肋骨がくっきりと浮き出る。

その下方では、魚の皮がどこが魚と猿の継ぎ目なのかほとんど判別できないほどぴったりとつなぎ合わされている。魚の部分には大きな鱗、背骨、四角い尾ビレがあり、チャブ(コイ科の淡水魚)の仲間のようだ。ほとんど完璧だが、頭には接ぎ手を作るために取り除いた跡がある。全長は40cmほどで、猿の部分の色は鈍い青灰色、魚の部分は自然な色で、全体的に保存状態も優れている

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るその職人技について絶賛しており、これは日本製の人魚に対する一般的な感想であった。また、その小ささも特筆すべきだろう。日本の人魚はほとんどが人間と比べるとかなり小さく、せいぜい90cmほどしかない。パリにある有名な人魚は63cmしかない。これを見たある人物は以下のように描写する。

下半身はコイ科の魚の皮と鱗で作られており、木製の体に丁寧に固定されている。人魚の上半身はスフィンクスのように肘と前腕をついている。腕は長く骨ばっており、指も瘦せこけ、骸骨のようだ。爪は小さな象牙か骨でできている。

頭部は小さなオレンジ大で、人の良さと明るい無邪気さがうかがえる笑顔を浮かべている。ご令嬢の口の表情については多くは言えないのだが、パントマイムを行うピエロのように大きく開いている。唇の裏には前後2列に並んだ歯がのぞいており、手前に並ぶ1列の歯の奥にもう1列、後方に並ぶ1列がある。後列の歯は円錐状だが、前列の歯は小さな牙のようだ。

この歯がロンドンの魚屋に吊るされているナマズの稚魚のものであることを、自分としてはほぼ確信している。耳は豚のようで優雅とは言いがたく、鼻もはっきり上を向いている。美容師は深海に住んでいるか、パリ人でないことは間違いない。ブラシで梳かしていれば、こんなにひどくなるわけがないのだ

またサタデーマガジン誌1836年6月4日号には、ロンドン市内で展示されていた人魚についてこう記されている。

頭と肩の皮は猿のもので、それをサケ科とみられる魚の頭部を切り取った残りの部分を乾燥させたものに取り付けている。全身には詰め物がされ、目を欺けるように大量にニスが塗られている

この人魚はオランダ人がマラッカ船から持ち帰ってきたと言われているが、そのリアリズムと卓越した職人技から日本製である可能性が高い。

人魚職人は非常に抜け目がなく、クリエイティブであり、多様な動物の素材を使用していた。またその技法は親方から弟子へと伝えらえる秘伝のものだ。ロンドンのピカデリーで公開されたある標本は、魚の尾ビレ、猿の胴体、オオカミウオの顎、猿の頭蓋骨、狐の毛皮でできていた。中にはコウモリの翼が取り付けられているものもあった。

その運搬にあたっては木箱で保管されることが多い。そうした人魚の箱の中には、標本が捕獲後2日間生きていたという説明が書かれているものもあり、生きた人魚が捕獲されることもあると示唆している。

実際、少なくとも1度は生きた人魚が展示されたこともある。1825年、ロンドンで催されたバルトロメオ展示会の目玉は、日本で捕らえた生きた人魚で、近寄るまでは驚きの展示物だったと思われる。ただし、実際には魚の皮が縫い付けられた女性であった。さぞ、不快であったろう。

おそらく世界で最も有名な模造人魚は間違いなく日本製のものだ。1842年、人魚と称されるものがボストン博物館のモーゼズ・キンバルによってP・T・バーナム(リングリング・ブラザーズ・アンド・バーナム・アンド・ベイリー・サーカスの設立者)のもとへ届けられた。

もちろんこれは日本で購入されたもので、バーナムもそれを承知していたが、彼はこれを金儲けのチャンスと考えた。上半身が美しい女性、下半身は魚が描かれたポスターで広告を行い、センセーションを巻き起こすことに成功する。興行主としてバーナムは、人魚が遥か彼方の富士諸島で捕らえられたというストーリーさえでっち上げた。そして名付けられた名が「フィージー(富士)人魚」である。

しかしポスターに描かれた美しい人魚とは裏腹に、実際に披露されたものは人間とは似ても似つかないグロテスクな化け物であった。バーナムは自伝で、フィージー人魚についてこう記述している。

魚の背骨がまっすぐに頭蓋骨の根元まで伸びている。動物の髪の毛は数cmの長さで、魚の肩にまで届く。顕微鏡を使うと、無数の髪の毛の間にある小さな魚の鱗の様子がはっきりと分かる。歯ならびに指と手の形状は、これまで発見された猿やオランウータンとは大きく異なっている。またヒレの位置も博物学者が知る魚類とはまるで異なる。動物は醜く、乾いており、黒人のような容姿で、全長90cmと小さい。口は開き、尾は曲げられている。腕は酷い苦痛の中で死んだかのように持ち上げられている

広告の美しさと実物の醜悪さのギャップは、だからと言って観衆の興味を失わせることにはならなかった。バーナムはフィージー人魚のおかげでしこたま稼ぐことに成功した。だが、それはバーナムの才覚のみならず、人魚が実に本物らしく見えたことも大きな要因であろう。偽物と判明した後も、人々は押しかけ、そのリアルさに驚愕したのだ。 ドイツの民俗学者P・H・フォン・シーボルトは、その著書の中でバーナムの人魚の出処について触れている。彼の結論では、1822~23年にヨーロッパ各地で披露されたものと同一のものだそうだ。

これは日本の漁師の網にかかったものとして、アメリカ人のサミュエル・バレット・イーズによってロンドンに持ち込まれたと触れこまれていた。シーボルトによれば、この標本は1810年に日本の漁師によって作られたものだという。おそらくは、この人魚そのものか、その模造品がオランダの会社によってアメリカへ持ち込まれたと推測されている。

バーナム自身、このシーボルトの主張に概ね同意していた。彼は最初からフィージー人魚が偽物であることに気づいており、日本製ではないかとも考えていた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るさらに各地で展示されている人魚についても、日本で作られたと睨んでいたようだ。やがて世界各地から寄せられる感嘆と賞賛は、日本人の誇りにもつながっていく。人魚職人たちは作品が本物と信じられることを願い、懐疑的な西洋人の目を強く意識するようになった。ジョン・ジョージ・ウッドはある事件について記述している。

実に馬鹿げたことだが、それを本物と固く信じる輩が大勢いる。私は日本製人魚のオーナーの襲撃から危うく逃れたことがある。それを見かけたのはある魚屋だ。一目見学しようと中に入って、イミテーションの肋骨や骨を結びつけるワイヤーの精密さについてコメントした。私としては褒めたつもりだったのだ。だが、すぐにもっと早く店から出るべきだったと思い知ることになる

人魚の製作者にとっては大切な商売だったのだ。彼らはまるで人を出し抜くことにますます腐心するかのように、微に入り細に入り、本物らしさが追求されていった。これが人魚の人気を長引かせることに多少なりとも貢献したことは間違いない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る残念ながらフィージー人魚は1860年代の火災で焼失してしまっているが、同時代のものはいくつも残されている。

例えば、大阪の瑞龍寺が所蔵する人魚のミイラとされるものは、1862年に貿易商から譲られたものだという。また新潟の妙智寺にも30cmほどの人魚があり、これは典型的なサルの上半身に魚の尾がつけられたものだ。手は驚いたかのように頬のそばまで持ち上げられている。和歌山の西光寺苅萱堂には鋭い爪を持つ全長50cmの人魚のミイラが展示されている。下半身は鱗に覆われ、胴体には乳首のような突起物がある。

おそらく日本国内で最古の標本は、富士山の麓で某神道団体が保有するものだろう。1400年前のものとされ、額から鼻にかけて毛がある以外はハゲた大きな頭を持つ。目と口は苦しむかのように開かれている。手には水かきと鋭い爪があり、胸から尻尾まで20cmほどだ。

その年代が本当ならば、人魚作りには一般に考えられているよりもずっと長い歴史があることになる。残念ながら、この聖なる遺物は公開されておらず、それを確かめることはできない。面白いことに人魚のミイラが埋葬されているとされる場所はいずれも偽物ではなく、本物として扱っている。

1996年、米セント・ボナベンチャー大学の鍵のかかった倉庫から、フィージー人魚が偶然発見された。特に面白いのは、これが1950年代にスタンフォード・ホワイト・コレクションのオークションで購入され、大学に寄贈されたという経緯である。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る実はホワイトが人魚を1891年にバーナムの財産から入手していたことから、火災で焼失したはずのフィージー人魚ではないかと疑われているのだ。バーナムのフィージー人魚が本当に焼失したのかどうかについてはかねてから議論があり、それを所有していたというコレクターも存在する。だが、その真偽については未だ決着していない。

かつて模造人魚が広く人気を博したのは、神秘に対して惹きつけられるのが人の常であることともに、日本の職人技の素晴らしさがあったからだろう。バーナムの事例のように、偽物と分かっている人魚にでさえ、人は列をなしたのだから。もちろん、そこには「でも、ひょっとしたら」があったことは想像に難くない。 日本での人魚の目撃談は、模造人魚が取引されるようになるはるか以前の6世紀にまで遡れる。さらに日本の海域では西洋人による目撃事例もある。

記録にある人魚が全て魚と猿をつなぎ合わせた作り物とするのは無理があるのではないだろうか。かつて漁師の網の中にかかった生き物は何なのだろうか。偽物を見たことが影響して、経験豊富な海の男の目を狂わせたこともあるかもしれない。だが、もしかしたら別の要因もあるのではなかろうか。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る漁師たちは確かに人魚が本当にいると信じていた。日本の古い百科事典では人魚を実在する生き物として取り扱っている。例えば、日本に西洋の薬を紹介した幕末から明治期の科学者、伊藤圭介は、海洋生物の非常に写実的なスケッチを残している。

そうしたスケッチは実際の標本を基にしたことを伺わせるほど技術的かつ写実的で、その中に詳細な人魚のそれもあるのだ。伊藤博士が本物を見ていたのかどうかは不明であるが、他の実在する動物と人魚の扱いに区別はない。

目撃談や動物学上の扱いを鑑みると、模造人魚は本物の生物をモデルにしていた可能性も否定できない。見世物小屋では確かに実在した珍獣が展示されていた。これが金になることを知った者が、オリジナルの模造品を作ろうと思い立つこともあったかもしれない。もしそうしたことが本当に起きたとすれば、巷に氾濫した模造品によって本物が隠されてしまうこともありうる。

本物だと確認された人魚は存在しないが、それは本物が存在しないという証明にはならない。

それを確かめる術はもはやない。そして1800年代以降、人魚の目撃事例は減り始める。今、我々にできるのは、かつて日本の海で船乗りたちが見たものは何だったのかと想像することだけだ。

河童のミイラも調べると猿だったりするらしいよね

娯楽のない時代だから、いろいろと工夫して遊んでたんだと思う

見世物にしたり、話をして盛り上がったり

西洋の人魚って鱗やヒレの感じは魚類なのに、ヒレの向きは哺乳類なんだよね

この日本の人魚のほうがなんか納得する

高橋留美子の短編漫画にあったな。

人魚の肉を食って不老不死になるとかいう話。

琵琶湖だったか…にも人魚伝説はあるが、捕えられた人魚が「自分は殺生の罪でこんな姿になった、殺生の罪の恐ろしさを~云々」とか本で読んだことがあるが、仏教のプロパガンダだと露骨なまでの印象を抱いたな。(実際、仏教説話の話であったが)

肉を食うと不老不死になるという薬効はどうやら東洋限定?らしいが、幸福な結末は皆無のようだな。太陽の寿命・ 脳の記憶容量のも今時多くの者は憂慮するだろうし、人魚でなく「火の鳥の血」だが最後、「首だけになって「死にたい」とつぶやくだけ」の漫画もあるしな。

中国では大昔から若返りや不老不死のため胎児食や胎盤食があるけど

胎児って魚っぽいし、なんかそういうのも伝説の起因の一つにはなってないだろうか

興行師バーナムが見世物にした「フィジー人魚」は有名ですね。

この人魚の剥製はよく出来ていたらしく、当時の学者たちは猿と魚をくっつけた物

だとは思ったものの接合部分を見つけられなかったとか。

人魚がろうそく作ってくれる話しは切ない…

檻に入れられたまま嵐で沈んじゃう

※7

自分も日本の人魚っていったら真っ先に赤い蝋燭と人魚思い出した

ごんぎつね並みに子供のころ悲しかったお話

江戸時代も、魚にやたら詳しい芸人が扮装してたんだぞ。

「ギョギョギョ~」とか言いながら。

ぼくのなつやすみのじゆうけんきゅう

にんぎょのこうさく

初めて人魚を目撃したのは、メイドさんだった。

驚いて”まあ!!”と声をあげてしまい、そこからマーメイドと呼ばれるようになった。

民明書房刊:世界の珍獣幻獣より

※10

あなたが珍獣さんね。。

※16 Wiki読んでて気になった・・・

下呂市馬瀬中切の八百比丘尼の話ってどんな話なの

検索しても出てこない。

※10

mar はラテン語由来で、海ですね。

maid は語源が maiden (女)で、古期英語が mægden でそこから来てますね。

だから、 marmaid は海女さんですね(違っ

男の marmaid はいないハズということです

※10みたいなくだらないの嫌いじゃないwww

ポーニョポーニョポニョ魚の子♪

浮世絵で日本髪結った美人の頭、のすぐ下が魚体って人魚絵があったの思い出した。

人魚の肉を食べて不老不死になった、八百比丘が真っ先に思い浮かんだわ

海外の人魚は美しい姿と歌を歌うセイレーン的な感じだけど日本の方が顔や腕も人外な深きものって感じかな?

八百比丘尼の話もありますよねー

確かオランダのライデン博物館に日本製の人魚のミイラがあるはず。

なんかろくろ首のミイラ?とかもあるらしい。

関係ないけどライデン博物館は鬼のミイラも所蔵してるそうで鬼が「ライデン」にあるってのいうはちょっと出来過ぎだと思うw

去年の今頃佐倉の歴博で人魚のミイラを見たなぁ

鏑木清方の「妖魚」は、西洋の人魚を調べた上で日本画として描いた人魚なのだが、大正9年の発表時の評判は微妙だったらしい。なんかなじめないというか……

今見るとおもしろい絵だけど、日本人にとって人魚って基本は人面魚なんだろうなあ。

シーラカンスのヒレみたいな人魚の絵も有るよね。

古代生物の誤認に、文字通り尾ひれが付いて行ったのかも知れませんね。

この手のミイラは輸出産業だったって聞いた事あるな

人魚ってスタートどこの国だったんだろうねぇ、中国あたりか?

人面魚っぽいの見て妄想が広がったんじゃね?

一枚目の絵、「氐人國」って書いてあるね

海外人

赤いろうそくと人魚

こどもの頃絵本とソノシート持ってた

人魚もあれば鳥人伝説もあるからねぇ。人間との掛け合わせに憧れや夢が含まれていた感じもある。

コブダイとかこういう人魚の元ネタになってそう

聞いた話では人魚は親子で冬の間は樽の中で塩漬けしている魚を盗み食いをするので嫌がられていたとか、人魚の骨と脂を混ぜた軟膏はシムペレイだとか言う高価な止血剤になるとオランダ人が言ったとかそんな話を聞いたことがある。

ちょうど今、野田秀樹が人魚を題材にした舞台をしている。

ちょっとワケありの人魚だけど…

漁網を食い破って逃げた人間の頭の魚って、オットセイかアザラシかアシカかマナティだろうな。

赤い蝋燭と人魚、最近なにげにEテレで偶然やっててホラーだなって思ってた。

人魚の森もすごい自分にはインパクトあって未だに人魚っていうとアリエルよりもホラーなイメージのが強いな

日本のもの作りのルーツがこんな所に

このなんかどんな事にも職人肌な気質は賞賛されるよね

人魚のおどろおどろしさはこのミイラが元なんじゃないかなぁって

海外のバーンみたいなさっぱり感に比べ粘着質の湿度を感じさせるな

※35

海坊主の正体もそうだろうね。昔はラッコなんかも日本沿岸には沢山いたらしいし。

人魚職人の朝は早い…

赤い蝋燭と人魚

に反応してくれた方々ありがとう。親指姫の蝶並に可哀想だと思いました。

当時人魚が可哀想だったから、檻は錆びて人魚は檻を破壊して無事に抜け出したと勝手に想像して、今もそう思ってます

赤い蝋燭と人魚は資本家に毒されて拝金主義になった経営者に搾取される底辺労働者の悲哀を描いたプロレタリア児童文学でもある。復讐が超自然的な力によってなされ、後には寂寥とした哀れさを残すのが前近代的だけれども。

日本沿岸にはジュゴンがたくさんいたらしいからな。

今は沖縄にしかいないが・・・

ジュゴンはラッコのように、海流に流されないよう

海藻を体に巻きつける習性があってそれが髪に見える。

サイズ的にも合致するしね。

※40

人魚ではないが、「ごんぎつね」も死んだわけじゃなくケガが治って仲良くなったってワイは勝手に思ってる。

切ない話は大人になっても残るよね。赤鬼は青鬼に会えたんだろうか?

関係ない話でスマン。

※51

馬瀬村 八百比丘尼 で検索すると良いよ

なんつー職人技だ、これを見せたり売ったりして作った人は生活してたのかしら

それとも遊び?副業? 不思議なメイドインジャパンを見た

アラフィフのおいらが子供の頃、夏休みになると午後のワイドショーなんかで怪奇特集とかやっていてよく視聴者から送られてきた心霊写真の検証だの、〇〇寺所蔵の人魚のミイラだのやってたな。たまにレントゲン撮影した結果猿+魚だったとか、猫(犬だったかも)+魚でしたとか、さんざん煽った番組構成のあとで昔の見世物の興業で使われてたんでしょう、とちらっといって終わりだった。

※44

当時中国のお土産で流行ってたんだよ

メイドインジャパンじゃない

特命リサーチ200xで人魚の特集をやってて怖かったなぁ

当時は純真無垢な子供だったから幻獣の遺体を晒してるさまが冒涜的に見えて人魚に呪われるんじゃないかと数日眠れない日々を過ごしたよ

深きものだな

※47

あなたの知らない世界だな。真っ昼間だってのにすげー怖かったわ。

しかしよく出来てるよね

無駄に長生きって老婆もいたんでしょ。

それが何故、骨格図本になるかは別の話で

(水木しげるに依れば、ウンタラカンタラ)

人は 素晴らしい 生き物だけど 寂しがりや

いまでも 敵にしろ味方にしろ 仲間を捜し求めている。

人魚って半分は人間ってことだけど、どうしてその半分が魚になってしまったのだろう?

人魚と間違える生き物がジュゴンって言われてるけど誰がどう見ても全く女性のような姿してないしなぁ・・・

よくわからない・・・

可愛いイメージが後世の物だと

改めて知りました・・・・・・

としあきタイプだね、こういうの凝るよね

それより古来の人魚目撃情報は絶対イルカだよね

キューキュー鳴くし