この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る昨年、米バーモント大学やタフツ大学の研究グループによって、カエルの細胞から「ゼノボット(Xenobot)」という生体マシンが作られた。そのマシンはただ動き回ることができるばかりか、自己修復能力を備え、群れを形成して集団行動まですることができる。

そして今回、同じチームによってゼノボットのバージョンアップが図られたそうだ。『Science Robitics』(3月31日付)に掲載された研究によれば、ゼノボット2.0は鞭毛を生やすことで運動能力が向上したほか、1ビットメモリまで実装されている。情報を記憶したり読み取りができるようになったのだ。

自力で生体ロボットに成長、ゼノボット2.0

初代ゼノボットはカエルの皮膚細胞と心臓細胞を元に、手作業で作られていた。これはいわばトップダウン式のアプローチだが、2.0はボトムアップ式で作られている。

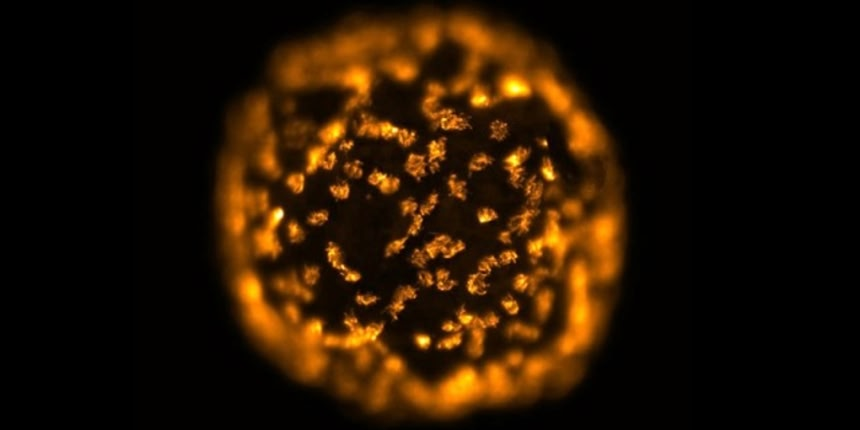

カフリカツメガエル(学名 Xenopus laevis。ゆえにXenobot)の胚から採取した幹細胞を、自らスフェロイド(回転楕円体)に成長させるのだ。

スフェロイドの一部の細胞は分化して、鞭毛まで生やす。1.0は心臓細胞の収縮を利用することで動き回ったが、2.0では鞭毛が手足となって初代よりもずっと速く移動できるようになった。

ちなみにこうした鞭毛は、本来肺などの粘膜の表面に生えて、病原菌や異物を追い払うためのものだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る移動速度が上がり、記憶機能も搭載

ゼノボット2.0の開発では、スーパーコンピューターを使ったシミュレーションで、最適な形状が探られている。ランダムに生成された数十万の環境を用意し、進化アルゴリズムを通じて、もっとも効率的に作業を遂行することができる形を特定するのだ。

このおかげで、初代よりもずっと速く移動できるほか、群れで行動することでゴミ(たとえば酸化鉄粒子)を回収したりといった作業も効率よくやってのける。広がって広い範囲をおおったり、毛細血管のように細長くなって移動することもできる。

それでも、シミュレーションの結果によれば、さらに複雑な行動ができるようまだまだ改善の余地があるとのことだ。

そしてもう1つ、重要な点は、メモリが実装されていることだ。

ロボットの重要な特徴は、ある出来事を記憶して、それに基づいて行動を修正できることだ。ゼノボットも同様に、「EosFP」という蛍光レポータータンパク質を利用して1ビット(1と0

)の情報を読み書きすることができる。

カエル胚の細胞の段階で、2.0にはEosFPタンパク質の情報を持つmRNAが注入されている。ここから作られるEosFPタンパク質は通常緑色に発光するが、390ナノメートルの波長を持つ光で照らすと赤く光る。つまり390ナノメートル波長の光を浴びたという情報を記録できるということだ。

将来的には、光だけでなく、放射性物質や化学物質、薬剤や病原菌といったものの存在を検出・記録したり、刺激に対応して化合物を放出したり、行動を変化させたりといった応用が考えられるという。

自己治癒能力、代謝ができる生体ロボット

ゼノボット2.0にはまだまだ優れた点がある。たとえば治癒能力があり、自分の厚みの半分もある裂傷の大半をわずか5分ほどで塞ぐことができる。最終的には完全に修復し、元通りに機能するようになる。

また代謝するところも、プラスチックや金属で作られたロボットにはない特長だ。このおかげで、化学物質を吸収・分解することができるからだ。これを活かせば、化学物質やタンパク質を合成・分泌する極小の工場として機能することができる。

さらにエネルギーを補給しなくても10日は生存できる生存能力がある。栄養たっぷりの溶液の中ならば何か月も元気に活動する。

生体ロボットはどこまで進化するのか?

ゼノボットは、センサーやモーター、通信・コンピューターネットワーク、記録デバイスといったさまざまな応用が考えられる。

だが今回の研究の一番重要なところは、個々の細胞が連携しあって1つの有機体を作り出すメカニズムを理解するヒントになることであるという。

こうしたモデルは再生医療の基礎的な知見につながると期待できるそうだ。

バーモント大学とタフツ大学は、共同でコンピューター設計生物研究所の設立を予定している。その究極の目的は、生体ロボットを徹底的に探究することと、秩序だった組織や器官を作り出すハードウェア(ゲノム)とソフトウェア(細胞コミュニケーション)の関係を解明することであるそうだ。

References:Scientists Create the Next Generation of Living Robots | UVM Today | The University of Vermont/ written by hiroching / edited by parumo

サムネ怖すぎて泣いちゃった

生体ロボットって言うより

人工的に作った生命というか

遺伝子工学というか

なんかもうよく分からん

つまりどういうことだこれ?

例えばガンとか水虫などウィルスや組織からできた異物を

見つけたらやったるで未然にあぼーんするロボットも

誕生する日も近いのかもな

いいよいいよ

支配種族が代わるのも摂理の一つ

[スーパーコンピューターを使ったシミュレーション]てのを昔デジタルで見た時、3個のジタバタ蠢く直方体から、多数の無駄な動きの中から早く移動できるパターンが選別されてゆき、ヘビ型、バタフライ型、歩行型とかちゃんと生物の進化をなぞる結果が出ててすごいなと思った。 デジタルでなく生でできるようになったのですね。 アメリカはカエルだとOKなのかな?鶏やマウス犬や猿、細胞のどこまでが生命?宗教倫理色々言うけど科学の前では全部OKぎみよね。

わからん!光の波長でデータを書き込んだところでどうやって読み取るんや!そんでそれでどうやって言うこと聞くねん!単純に型番でも書くのか?

その末路は 「生物工学の神が呼んでいるぞ・・」 ギヤァぁぁぁぁぁぁぁーーーーー!

自分ら人間も、高次元文明が作り上げた生体ロボットだったりして、、

と、ふと考えてしまった。

毎日のように「労働」を強いられてると感じてるからかな

えっスゴ

こういうの、悪い事に利用されそうで嫌だわ。

「早く人間になりたい!」「キャキャ!」

あれ既視感・・・

歯車のないロボットなんてロボットじゃ・・・

デトロイトだね