この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る今年初め、オリオン座のベテルギウスが大きく減光し、もしや超新星爆発の前兆では? と話題になった。

まるでもう1つの太陽が出現したかのように、空に明るく輝く超新星——それはきっと壮麗なショーだろうが、手放しで喜んでいいばかりのものではなさそうだ。

新しい研究によると、かつて地球の生命を大量に絶滅させた元凶は、太陽系の近くで爆発した超新星から放たれた宇宙線である可能性があるという。

デボン紀後期の大量絶滅とオゾン層の減少

長い地球の歴史の中では、これまでに5度の大量絶滅が起きたと言われている(現在、6度目が進行中という説もある)。

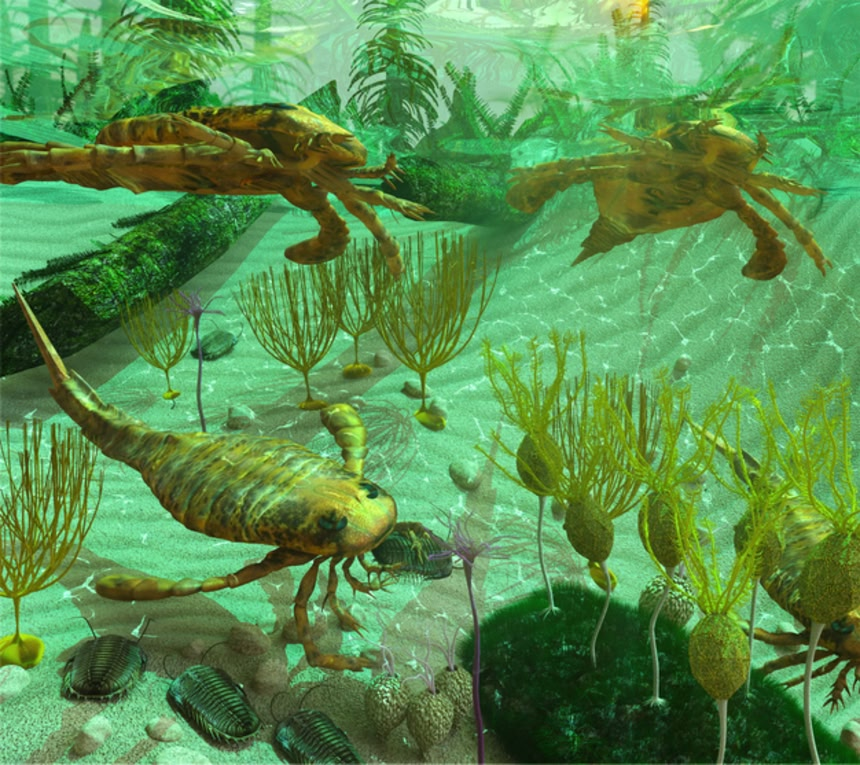

今から3億5900万年前のデボン紀後期(デボン紀-石炭紀境界)に見られた生物多様性の喪失も、そうした大量絶滅の1つである。地球史上2度目となる大量絶滅で、これによって全海洋生物のうち8割が姿を消した。

その原因については、温暖化によって成層圏のオゾン層が激減したこととの関係性が指摘されている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る岩石に残る焼け跡は何が原因か?

しかし『PNAS』(8月18日付)に掲載された研究では、もう1つの可能性が提唱されている――それは付近で発生した超新星爆発から放たれたイオン化放射線が元凶であるというものだ。

デボン紀-石炭紀境界の岩石には、大昔の植物の胞子が含まれている。こうした胞子には紫外線によって焼かれた形跡があり、これがその当時オゾン層が長期間にわたって減少していたことの証拠とされている。

オゾン層は大規模な噴火や温暖化によっても破壊される。しかし、この時期にそれらが起きたことを示す決定的な証拠は得られていない。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る25光年先の超新星が放つ宇宙線

そこでイリノイ大学をはじめとする研究グループは、もう1つの可能性を検討してみることにした。それは宇宙で生じた現象のせいでオゾン層が破壊されたという可能性だ。

だが隕石や太陽の爆発、あるいはガンマ線バーストなどでは、すぐに終わってしまうので、長期間にわたってオゾン層が破壊されるとは考えにくい。

しかし太陽系の近くで起きた超新星は違う。研究グループが想定しているのは、地球から25光年離れた超新星だ。先述したベテルギウスは642光年先なので、それよりもずっと近い。

その距離の恒星が爆発すれば、直後に紫外線とX線とガンマ線のトリプルコンボが地球を焼き払ううえに、ダメ押しでデブリまで飛来させる。デブリからは放射線が放たれているために、いつまでも地球を照らし続けることだろう。その照射は10万年も続いた可能性があるという。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る複数の超新星があった可能も

化石からは、デボン紀末の生物多様性は30万年にわたって減少し続けたことが分かっている。だとすると、その原因は1つだけではない可能性もある。

それどころか超新星が複数あった可能性すら考えられるという。研究グループによれば、巨大な星は、クラスターとして誕生するのが普通であり、連続して超新星爆発が起きていたとしてもおかしくはないのだそうだ。

これはあくまで仮説であって、証拠は今のところない。だが、もしデボン紀-石炭紀境界の岩石や化石から「プルトニウム244」や「サマリウム146」といった放射性同位体が発見されれば、それが仮説を裏付ける有力な証拠になるという。

どちらも今日の地球上では自然に生成されることがなく、地球に存在するとすれば宇宙での爆発によってもたらされたと考えられるからだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る宇宙空間では互いに干渉し続けている

私たち人類は宇宙で孤独な存在なのか? これは大昔から問われ続けてきた大きな謎だ。未だ答えは出ていないが、研究グループのブライアン・フィールズ教授は次のようなことを述べている。

この研究を貫くメッセージは、地球の生命は孤立しているわけではないということです。私たちは大きな宇宙の一員で、宇宙はときにそっと、ときに獰猛なまでに生命に干渉しています

人類は孤独な存在である。

もしかしたら、こう思えているほうが幸せなのかもしれない。

Supernova triggers for end-Devonian extinctions | PNAS

https://www.pnas.org/content/early/2020/08/17/2013774117

References:sciencedaily/ written by hiroching / edited by parumo

追記(2020/08/27)本文を一部訂正して再送します。

デボンっていう言葉自体に爆発感があるからな

25光年先で起きた超新星爆発か

カニ星雲みたいに、その残骸は現在は残ってないのかな

それにしてもこんなのが起きて、8割は絶滅したけど2割は生き残った種があったんだなあ

なんだろ…栄枯盛衰というか、諸行無常だな

プルトニウムも244間で行くと勝手にどんどん重い元素になっていったりするので

崩壊経路が判っているなら案外痕跡は見つかるかも

同様なことが起これば「ビートルジュース」という意味がシャレになんねぇ……

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。

沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。

おごれる人も久しからず。ただ春の夜の夢のごとし。

たけき者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。

生者必滅、会者定離はうき世の習にて候也。

超至近距離からトリプルコンボくらっても2割は生き残ってたのなら、ベテルギウスのガンマ線バーストくらいならわりと大丈夫なんじゃないかという気持ちになるな。

※7

海中と陸上とでは、生物に影響を与える紫外線の量に差があることをお忘れなく。

紫外線量のみならず温度等の環境変化でも海中の方が安定しているので、海中の生物の方が生き延びれるチャンスが大きくなる。言い換えれば陸上の生物の方が絶滅の危機にさらされやすい

※7

逆じゃね?

25光年で8割絶滅なら、645光年でもかなりの影響がありそう。

爆発を観測したら、645年後じゃなく、すぐ影響が出るわけだし。

かなり怖いわ。

※13

放射線は距離の二乗に反比例するから、影響はザックリ 1/(645/25)^2 → 1/665 つまり、二割生き残った時の 665 分の一の影響なので、小さくない影響ではあるけれども、悲観しなくてもいいんじゃないかなとも思う。

なお ※12 のおっしゃるように水中のほうが有利だと思うので、人類が絶滅しないとは全然思ってませんw

>>19

この記事とは関係無い話になっちゃうけど

核シェルターって深海に作るといいのかね?ww

もちろん直接爆弾が落ちたらアウトだろうけど、爆弾投下後の話ねw

※20

耐放射線という意味では深海は良いでしょう。しかし、水圧という別の問題があるので、山のふもとで斜めに山の下の方へ掘っていくほうが現実的な気がします。

むろん、今回の記事のようなパターン、放射線が降り注ぐ時にも、海の底と比較してどうかはわかりませんが、効果は高いと思います。

ガンドロワかな?

ビッグ5だっけか

そんな近くで超新星爆発があったなら、40億年前に隕石衝突がたくさんあったという研究をはじめ多くの研究の年代測定結果がやり直しになりそう。

そんないくつも太陽系の近くで超新星爆発が起きたとして

天文的にまったく今現在痕跡が残らないもんだろうか。

25光年先なら終わってるわ

ガンマバーストの直撃が無くても

記事に書いてある通りデブリはくるし

放射線も大量に来る

ベテルギウスは642光年先だから

かわいいもんだわ

今のカニ星雲が平安時代に起きた超新星爆発の跡だから、それより3億年以上昔の超新星爆発となると、今の技術でその痕跡を探すのは難しいのではないだろうか

ベテルギウスの場合「ガンマ線バーストの起こる軸が地球を向いている事」も条件に入る事は忘れないで。

はっきり言ってよほど爆発時に軸もランダムにぶれてふらふらするとかでもない限り地球への影響はゼロに近いと思われますよ。

証拠はないんかーい!

もし仮説があってるなら、月に何か痕跡ありそうだけどね。

奇面フラッシュじゃー奇面組のしわざじゃー

10万年続いたとされるこのデボン紀に倣うと

核シェルター作って(その一時とりあえず自分だけ助かって)も、ダメそう

太陽が連星だった説があるようですね。

25光年先を連星といってよいかの話はありますが

進化した知的生命体は、エネルギー獲得のためのダイソン球よりも防御のためのシールドを造ると思う。

エネルギーは恒星ではなく自前の核融合から。