この画像を大きなサイズで見る

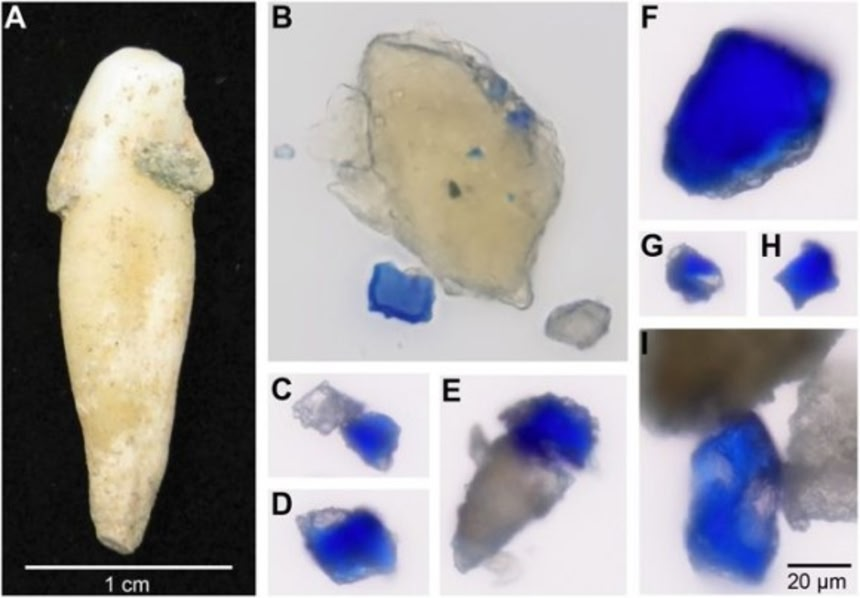

この画像を大きなサイズで見るドイツの修道院に埋葬されていた、中世の女性の遺体の歯から、青い鉱物、ラピスラズリが見つかった。

ラピスラズリは古代から宝石として、また顔料ウルトラマリンの原料として珍重されてきた貴重なものである。

これは、彼女がアーティストであったことを示している。彼女が当時の優秀なアーティストであったことを示す、極めて珍しい証拠であり、センセーショナルな発見となった。

中世の女性がアート活動を行っていた具体的証拠

「まさに、わたしの分野における衝撃的な発見といっていいでしょう」オハイオ州立大学の中世歴史学教授、アリソン・ビーチは言う。

「中世の女性が、芸術や文学的活動を行っていた具体的な証拠が出てくることは、本当に珍しいことなのです」

B78と呼ばれるこの名もなき女性は、死亡推定年齢は45歳から60歳の間、1000年から1200年の間のどこかで亡くなり、ドイツの修道院に埋葬された。

研究者たちは最初、中世の食生活について知ろうと口内を調べていたが、もっと重要なこの事実がわかった。

歯にラピスラズリの痕跡が見つかったのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るなぜ歯にラピスラズリが?

当時、ラピスラズリは、青い色素を作り出すために使われ、ゴールドと同じくらい貴重だった。

とくにアーティストは、この貴重な材料を使って、写本を複雑に装飾する装飾写本を作っていた。この仕事を任されるのは、熟練した絵描きだけだったし、ラピスラズリを扱うことができる人間も限られていたという。

でも、どうして昔の遺体の歯にラピスラズリがついていたのだろう?

当時の共通の手法として、筆先をきれいに整えるために、絵筆の先を舐めていたからだと研究者は考えている。

は医科的な治療を受けた可能性もあるが、B78の口の中から数世紀もたってから見つかったラピスラズリの量からいって、絵筆の先をしょっちゅう舐めていたからという説が、妥当な説明だろう。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る偶然に見つかった遺骸が、中世のエリートアーティストだったなんて、最高にクールな発見だ。だがこの発見はもっと大事なことを示唆している。

当時の筆記者はすべての本を手書きで書いていた。当時の女性がこの作業に貢献していたのに、それが文献として残っていなかったことだ。

「こうした文書は男性のために作られたからです。当時は男性中心の社会で、女性は活躍の場は与えられなかったと考えられてました」ビーチは語る。

「でも、この発見はわたしたちの偏見を正してくれます。この歯が、当時の女性がどんな活動に従事していたかについて知るための窓を開いてくれたのです」

References:Medieval women’s early involvement in manuscript production suggested by lapis lazuli identification in dental calculus | Science Advances / Illuminating women’s role in the creation of medieval manuscripts | Max-Planck-Gesellschaft/ written by konohazuku / edited by parumo

ラピスラズリの歯が見つかったのかと勘違いして途中まで読んでた

そうか、塗料として使われていたのが歯に付着していたのね…

::::

筆舐めるのは洋の東西問わず遣るもんだな

サファイア王女のように、自分が女性であることを隠しておられたのでは?

内職で女性が活躍するのはどの時代も共通だと思うよ。

ただ、内職だけに名の残らない、悲しいアーティスト。

ドイツだから、ラピスラズリの透明部分の結晶のアウイナイトがでるアイフェル地方だったりして。

画像の色もアウイナイトっぽいし。

この方が聖職者の結婚禁止が決まる12世紀以前の人なら、そこに住んでた女性聖職者で写本担当されてたのかも(それまでは男女混合居住の修道院や、聖職者同士で結婚して子育てしてる修道院もあった)。長い歴史を持つ大きな修道院だと、他の修道院墓地廃止からの改葬も何度かあっただろうから、他の修道院の人だった可能性も高いけど。

当時絵の具は高価なものだったから横流し防止のため、扱う人は絵のうまさより品行方正や滞在年数が重視された、って本で読んだことあるけど本当かな。

しかし年齢も重ねてるのに、とても綺麗な歯だ……そして当時だと大往生の年代。長生きには歯が大事って、悔しいけど真理だよねえ。

>>7

自分も、ずいぶん綺麗に歯が残っているなと思った

くいしばりの強い自分は、歯がガリガリ削られてギザギザになってるよ…

面倒だが、歯を磨いてマウスピースつけて寝るか…

※15

同じく歯を割っちゃうほどの食いしばりあるんでマウスピースしてます。

だいぶ違いますよ。いずれ神経まで傷んで痛くなっちゃうかも。

眠る時もまたやっちゃうかなーっていう心配もなくなりました。

※15 自分もまだこの方より若いのに詰め物だらけの歯列で……人によって歯の強さは確実に差がありますね。

>>7

記事だと45から60、と推定されているから、まあ45あたりならあれくらいは持つかも。

※18※23 当時の食料は現代よりとにかく固いんです。品種改良と保存技術がまだまだ発展途上(18世紀ぐらいからようやく現代の食物に近づいてきます)ですので。長時間煮れば少しは柔らかくなりますが、今度は燃料集めの問題があってそれも難しかったり。その上、製粉の際に石臼のかけらなどが混入するのも当たり前の世界でした。

そうした食物から作った食事を繰り返すと、どうしても食べるだけで現代人より歯がすり減るんです。すり減り具合で亡くなった年齢を推定する方法があるくらい、近代以前の人の歯は年齢とともに減っていくのが当たり前でした。それは王公貴族であっても避けられないことでした。

そうした食事ダメージに加えて、栄養不足で虫歯や歯周病も起こしやすく、悪化すれば抜くしか有効な治療がない(放置すると顎骨の感染症で死ぬこともある)世界ですので、現代人より歯並びの維持はとても大変な時代です。しかも女性だとそこに妊娠出産のダメージが重なります。

この方の歯並びはそうしたことを考え合わせると、とてつもなく綺麗なんですよ。選ばれしエナメル質と称賛し、毎日のお手入れ方法をお尋ねしたくなる輝きです。

絵の具作りの歴史は詳しくないんですが、たぶん歯は使ってない……んじゃないかなあ……と思います。(もし詳しい方いらしたら、解説お願いいたします)

青の筆先(ラピスラズリ)をなめるひとはいつか赤の筆先(水銀)もうっかりなめそうだな

※9

油絵の具の成分は重金属から放射性物質まであって殺意高いよね…

歯についていた=筆をなめていた=芸術家だった、って少々暴論じゃねえのか。

ラピス美味しい!ラピス美味しい!って頭のおかしいやつだったかもしれないし。

今でも料理に無駄に金箔振りかけたりするだろ。

超高価なラピスをちょいとばかり振りかけてゴージャス演出してたかもしれんし。

※10 いや待て、写本担当者は写本やってる修道院なら確実にいる。だがラピスラズリジャンキーはまだ読んだことも聞いたこともない(当時の金持ちしかなれないし、そんな面白い奇人がいたら私なら絶対書き残すしいろんな人に話すし、わらべ歌にして楽しく歌い上げる。もし健康法や魔術だったなら、少しは記録が残りそう)。

確率から見て、やっぱマイナーな個人行動よりメジャーな職業の修道院写本担当者から挙げてくのが順当だよ。

だからそれを暴論だって突っ込むなら、まずラピスラズリ鉱山労働者を出して欲しかった。掘り出す作業中に細かい粉末が口にも入ってた、これなら謎は少ない。

で、歯への付着に偏りがあって濃く付着してる所が筆舐めの位置と一致したとかなら、やっぱり鉱山労働者じゃなく絵の具扱う人だろうと思うよ。鉱山労働者ならラピスラズリ以外の鉱物が確実に出るだろうし。

もっと骨格があれば……ああでも、今回出てきたラピスラズリ粉末の細かさの違いだけでも職業はいくらか判別できるかも。

鉱山労働者と絵の具扱う人じゃ、触れる粉末の細かさが明らかに違うはずだから。食事に混ぜる人も、そこでふるい分けできるんじゃない?もし私が毎日食うなら絵の具レベルまで細かくなめらかに砕かないし。

※10

恐らく元記事と思われるナショジオに詳しい解説が載っています。

『礼拝中の儀式でこの顔料を含む絵に口づけした、希少な石を薬として服用する中世の風習「宝石療法」を行っていたなどの説を、研究チームは除外した。(中略)論文の筆頭著者で歯石の専門家でもある英ヨーク大学のアニタ・ラディニ氏は、研究室でラピスラズリの顔料を作り、自身の唾液と唇を使った検証まで行った。』(一部抜粋)

貴方の思いつくようなことはとっくに検討された結果の結論のようですね。

>>10

そっちの方がよっぽど暴論じゃねえか!

でも嫌いじゃないよ

この研究者の視野が狭くて決めつけと偏見に満ちているというのが、研究者のコメントからよくわかる

関連記事を見るだけでも女性が活躍していた痕跡はいくらでもあることがわかるのに、研究者というのは専門以外には目を向けたりしないし、思い込みで行動してしまうものなんだね

※11

むしろあなたが「研究者は専門以外には目を向けたりしない!思い込みで行動してしまう!」と思いこんでるからそういう反応してるんでしょ?

決めつけと偏見に満ちているよね

※11

ここにかかれていることだけが研究のすべての結果ではありませんので、それのみで判断するのは無理です。もっと関連の知識を蓄えてから反論してください。

>>11

目を向けないというかそんなところにリソース割かないというか

専門家はそれ専門で別に良くない?

なんらかの誤解があった時そちらの専門家が訂正するのはよくあるよ

>>11

物事というのは割合で見なければいけないもんで

たとえ1例、中世に女性が活躍した記録が残っていても、ほかの99例の記録が男性の活躍を示したものなら、当時は活躍できなかったと見るのが論理的な帰結では?

実際にこの件も非常にレアな史料であると述べられているんだし、君より専門家の方が詳しくないとはとても思えない。

※37 こうした中世研究って、今まで文献に頼りすぎてきた傾向がある分野で、最近は物理的な証拠も取り入れ始めたから、『男性ばかり活躍してきた、だって現代に残ってるこの文献には男性しかいないと書いてる』から『文献に残ってこなかったけれど実際は女性たちもその場にいた、証拠は物理的なコレだ。何かの理由で文献に残らなかったか文献が失われただけ』へ、考え方が少し変わってきました。

実際、千年を超える時間のなか、当時書かれた文献がすべて現代へ残る訳がないのは確率から見て明らかです。

今回の写本担当の彼女も、そういう話なんですよ。

もしかしたら当時の彼女たちは活躍してたのに評価されず文献に書かれなかったのかも、と思うと複雑な気分になる話ではありますが。

>>11

中世の女性は基本的に専門職に就くことができなかった。

芸術の分野でも「女性らしい」モチーフ、規模のものにのみ留められていた。

学問の世界ではなおさらで、高等教育を受けられたのはごくわずか。

で、修道院ていうのは現代でいうと高等教育機関の側面もあって、写本できる(もしかするとラテン語が綴れる)というのは、相当レアな人。

ただ、1000~1200年という年代なのが幸いしたとも思う。上に書いたような事情はもう少し後の時代に顕著で、まだこの年代ではそこまで徹底してもいなかったんだろうと思う。

ちなみに1300年代ぐらいになると、女が専門職に就いているというだけで異端審問→火炙りコース。

もっと大昔のことになると更に歴史家の想像力豊かな解釈が入り込むよね

埋葬されたネアンデルタール人の骨の近くに花粉が見つかったら、死者を弔う精神があったんだ、とか

でも仕方ない気もする

資料や証拠が少ないから、多少想像で物を言わないとなんも言えないだろうから

写本業務専属の修道尼と見るのが自然ではある。

当事の知識階級を構成する一員ではあったから、社会的地位はそこそこあったと思う。

ただやはり名前は残らないんだろうなぁ。

虫歯ないし、色も自分の歯より綺麗だった

歯が綺麗泥かにも丈夫そうだけど全体に

ものすごくすり減ってる

臼歯なんて殆ど溝が消えてしまってるくらい

食事のせいなのかな?

仕事柄何かかみ砕いて染料に混ぜたとか?

詰め物の無い歯ってこんなに綺麗なものなのね

ラズマタズがなんだって?

同じ職業の人間が大勢いるのだから同じ事例がたくさん見つからなければならないのに

たった一体で彼女がアーティストであったなんてよく決めつけるなあ

※27 なかなかあなたにとって残念な話ですが、男性の写本担当修道士の骨はけっこうな人数見つかってまして、先行論文もしっかりあります。今回の彼女も、その論文と比較しての話だと思いますよ。

読んでてこれは絶対に反論しなくては!って気持ちになったんだけど、まずこの時代に女がアーティストっていうのが気に食わない、絶対これは妄想でなければならない!

※30 え、なに、サッフォーやエジプトのヘレナの話から始めなきゃダメ?それとも光明皇后御手の輝かしい歴史の話の方が好み?

女性修道士が、いつの時代から現れたのかは知らないけれども、1100年代のドイツに、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンと云う女子修道院の院長がいました。

多才な人で予言をしたり、薬草学、作曲、絵画、著作などを行なったそうです。教会組織の上層部は男性が支配していたかもしれませんが、すそ野の部分で女性たちが活躍していたのではないでしょうか。

芸術的な文化活動は女子修道院が担っていたかもしれません。

ただ冷静に当時の作業の様子を想像してみると、唇が絵の具でマーブルに染まった女性とその同僚たちが暗がりのなかで座って描いてる訳で、それちょっと怖……ん?いや、もっとその場の空気まで考えれば、聖職者の祈りを宿した瞳が薄暗がりのなか星空のように輝き、職人技を披露する指先を追ってまたたく、そんな光景が広がっていたのかも。それなら怖くないし、むしろ胸熱。

『絵画修復家キアラ』(たまいまきこ)を思い出したよ

この頃のキリスト教徒って、復活の日のために亡骸のパーツが揃っていないといけないと信じてなかったっけ

切断した指とかも取っておいたりして

研究が済んだら丁寧に元通りに埋葬してあげてほしいな

この中世の女性がアーティストっていう話が妄想ってのは無理がある

「こうした文書は男性のために作られたからです。当時は男性中心の社会で、女性は活躍の場は与えられなかったと考えられてました」

↑

これが偏見に満ちた妄想って話ならわかるけど

>>41女性に活躍の場がなかったというより、よっぽど高貴な生まれの女性以外は活躍してもなかった事にされた、というのが最近の説みたいですね。

先にコメントに書かれていた方もいらっしゃいますが、この時代の後には女性が勉強したり医療行為をしたら魔女扱いされて殺される時代が来ますから…

アーティストって言うよりただの職人なんじゃない?

もしくは日本人のアーティストと国外の人のアーティストの認識が違うのか。

自分も職人だけど、画像を公開してるサイトだと

外人は自分をアーティストって言うから正直戸惑うわ。