���ѥ�����ˤऱ�ơ�����˾����γ�ȯ����Ϥޤä��Τ�1892ǯ���ѥ����ܤ�1900ǯ������Ť˸������ײ��ȯɽ���Ƥ���������Τ��Ȥ��ä������ηײ�ϡ�1889ǯ��������̤ܶȤ��Ʒ��ߤ��줿���åե������ɤŨ���륤��ѥ��ȤΤ����Τ���Ȥ�����Τ��ä��� ����ΰζȤ��Ĥ��뤿��

����������������ϡ��衼���å�������Ū�˳��Ť���Ƥ��ơ����Ź��ط��ԤˤȤäơ��������¤�ȡ��ʳص��Ѥ���Ϫ����ޤ��Ȥʤ�����ˤʤäƤ������ƹ�ϰҿ����ơ��ǿ�������ǿ����ʡ�ʸ��Ū���ӡ���ν�ͭʪ��¾��˸����Ĥ��뤿���ʳ��������

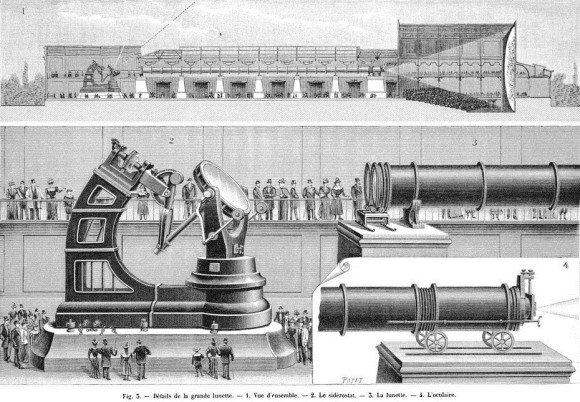

��ü���ܴ���¦���鸫�������˾���

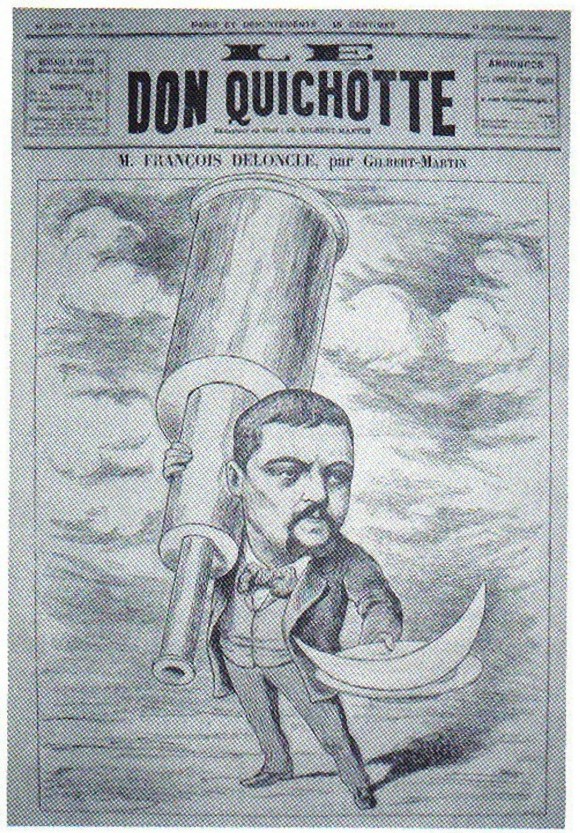

��˾�������¤�����Ϥ���Ƥ���3ǯ�١��ե��1889ǯ�������̵�������뤵�����ɸ��˵���̾������ޤ�Ƥ������������ΤȤ����ɥ��Ĥ�1896ǯ�⤷����1900ǯ�������ײ褷�Ƥ���Ȥ����˥塼�������äƤ�����

���������ؤĤʤ���ǯ������Ť�����������20������ů�ؤ����������夵���Ƥ��ޤ����ȤˤʤäƤ��ޤ��ȿ������ե�Ϥ�����ݤ줿���ե����®��ư�����������1900ǯ������Ť�������ơ��ɥ��Ĥ����Ƴ����å���֤�����

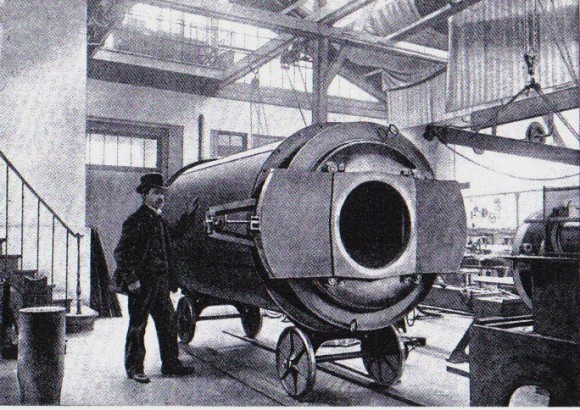

�����θƤ�ʪ�������ε��¤�������֤��줿����˾������ä���ľ��125�������2�Ĥθ�ǽ�ʥ���Ĥ��Ƥ��ơ��ҤȤĤ��ܻ��¬�Τ��ᡢ�⤦�ҤȤĤϼ̿��δ����ĤΤ�����ä���

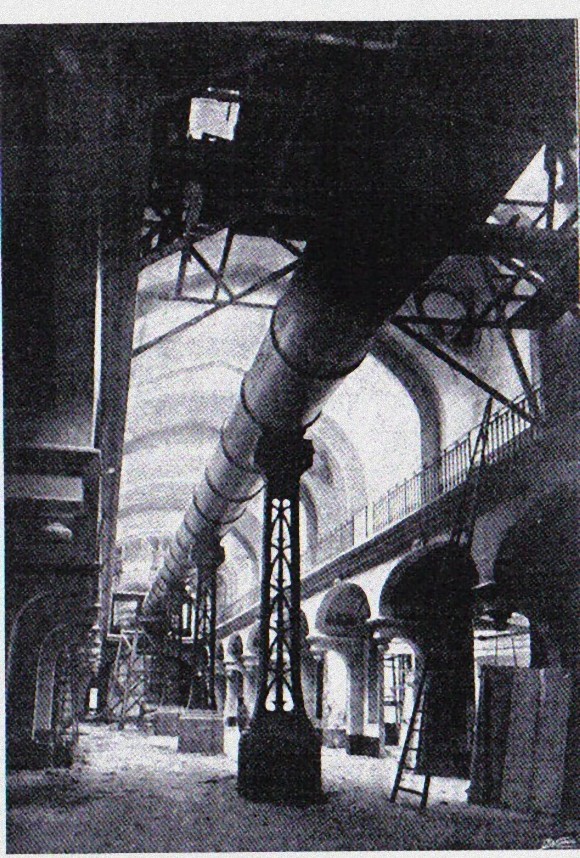

��������Υ��57��ȥ롢�����¢����Ŵ�Υ��塼�֤ǤǤ���˾������Τ�Ĺ����60��ȥ롣���ε���ʥ������ȽŤ��Τ���ˡ�����˾�����ŷ�Τ˸����ƻȤ����Ȥ��Ǥ�������ʿ���֤��졢�ա��������ǥ������åȤȤ�����ư����ʿ�̶������ƥ���̤���ŷ�Τ���θ������θ��إ��塼�֤��Ϥ����ȤߤˤʤäƤ�����

��˾������ܴ�����ʬ�ϥ졼��ξ�����֤��졢�������碌�뤿���5�ե�����ư�������Ȥ��Ǥ�����������Ψ��500�ܡ������3ʬ����

������˾�������1ǯ��Ÿ�����졢���δ֤˼ºݤβʳ�Ū�ѻ��Ͽ����Ԥ��ʤ��ä��������ն�Ϥ��ʤ����뤤���ˤ��餵��롢ŷʸ��¬�ˤϰ����Ķ����ˤ⤫����餺��ŷʸ�ؼԤ����ۤι������������¬�������ɽ�̤��礭�ʼ̿��ä���

����ɡ�����˾����ϻųݤ��Ф����礭���ơ��ܳ�Ū��ŷ�δ�¬�Ѥε���ȤϤ����ʤ����Ȥ��狼�ä�������δ֤ϡ������οͤ���������˾�������ơ��������ʧ�äơ��ܴ����������������������㤤������Ȥ����Ԥϸ���ʤ��ä���

��1886ǯ��˾������뤿�����Ω���줿��Ҥ��ݻ����ɤ����ޤ졢1909ǯ��˾������Τ�Τ϶���ˤ�����줿��������Ǥ��㤤��ϤĤ��ʤ��ä����Ĥ���˾����ϲ��Τ��졢���ʿ�̶��ϥѥ�ŷʸ��ˤ�¢����ˤʤä��ޤޤˤʤäƤ��롣

��������ŷʸ��Ū����Ū�Τ���˻Ȥ������˾����ΤۤȤ�ɤϡ�ȿ�ͷ���˾�������ȿ�ͷ�˾����ϡ�������˾����Τ褦���礭���䵻��Ū�����¤��ʤ����������¸�������ζ���˾����ϡ�����ꥫ�ˤ���䡼����ŷʸ��θ���102������Τ�Τǡ��ѥ�����Τ�Τ���23�������������

via:The Telescope That Was Too Big To Usehttp://www.amusingplanet.com/2016/09/the-telescope-that-was-too-big-to-use.html

�����碌���ɤߤ���

�˥塼�衼������ͳ�ν������η��������β���

�˥塼�衼������ͳ�ν������η��������β��� ����ȯ����������ޤǡ����Ū�˵��Ťʽִ֤�Ȥ館��10��μ̿�

����ȯ����������ޤǡ����Ū�˵��Ťʽִ֤�Ȥ館��10��μ̿� ���������������ʼ�Τ��������λ���ˤ�ߤ����롣�Ť��̿��Ⱥ������ʤ�Ĥʤ���碌������ˤ�˴��̿������

���������������ʼ�Τ��������λ���ˤ�ߤ����롣�Ť��̿��Ⱥ������ʤ�Ĥʤ���碌������ˤ�˴��̿������

6175

6175 309

309 10

10 37

37

������

1. ƿ̾������

�����ȥ�����Ƥ�ȥ�ӥ������ߤ����Dz�������

2. ƿ̾������

���������Ƽ�ʢ�������뤫����ص��狼�ʡ��äƻפ��뤱�ɡ��ѥäȸ�����ˤ�Ȥˤ��������ʤ��ͤ���

3. ƿ̾������

�����ʡ��Ť��ɤΤ��餤���ä����������

4. ƿ̾������

�ؤ���

5. ƿ̾������

����ʤ�Τ��Τ��ä�����ʤ����(���´�)

������Ĺ����ƹ���ܤ�εӤǻ٤��Ƥ��ͻҤϡ�Ũ��ɥ��Ĥ����¤�ä��ѥ�ˤ�������ˤ���Ƥ���Ȼפ���

6. ƿ̾������

���κ�����������������κ��ޤǤΥ��饹����ͤ�

���ü��ڤ��Dz��������������ǥ�ζ���Ψ�ΰ㤤��Ƚ�ä���ʹ��������ͭ��ޤ������ߤǤ������ʥ��饹����¤��ˡ����٤�Ǯ�������ѡ��Ĥߤ�̵��ʿ�̥��饹�ʤɤ���¤���Ѥ���Ω���Ƥ��ޤ��������Ȥ��Ȥ��ʤ�ʪ�Ǥ��äƤ�

���Ƥ�����ǡ����Ф˴�ͭ�����Խ�ʪ���⤿�餹�ƶ��䶯���̤ʤ��͡������꤬ͭ�ä�����ˤ�������礭�ʥ����¤����������줬ǡ�������Ѥ��ä����Ȼפ��������������Ȼפ���

7. ƿ̾������

�ȥ�ӥ�����Ƥ���Ƥ����ʵ��������ȥ����

8. ƿ̾������

���ε��Ѥʤ��ñ�˼¸���ǽ�����

��Ϥ�������ǡ����ⲿ��ʤ�����������

ŷʸ�ع����ζ��������������

�¸��ˤ����Ĥ���Ф����Τˡ�

9. ƿ̾������

���Ť��Ĥ�ǻȤ�ʪ�ˤʤ���

10. ƿ̾������

�ʥ��������ˤ�ʤߤ˼����������ʥϥå������֤�ww

11. ƿ̾������

�ե�ϡ�ART"�ˤ����㤨�Фء����ء���

12. ƿ̾������

������������ԥå��Ǥ�Ʊ����������������

13. ƿ̾������

���ȯ�̤äƤΤ���������ʤ����ɡ���äƤߤʤ���Ƚ��ʤ�����ͭ�뤫��ޤ���ǰ���ä��͡�̵��ϥ����äƸ����Ƥ��ĥ�äƺ��夲���������Ȥ� ��������Ȥ���

14. ƿ̾������

������Ǥ϶���˾���(����Ȥ߹�碌�ƺ�륿����)�ϡ�

�²��ʳؽ��Ѥ�ʪ�������Ȥ��Ƥޤ���

�ʤ��ʤ���Ʊ���˥ץꥺ��Ȥ��Ƥ�Ư���Ƥ��ޤ�

����������������Ȥ���̯������Ǥ��ޤ����顣

���ߤ��ü�ʥ��ʻ�Ѥ��뤳�ȤǤ�������ϰ����ä���Ƥޤ���

��Ϥ����ʤ����ʤ�⤯�ʤ�ޤ���

���������٤β��ʰʾ�ˤʤ��

ȿ��˾���(�ݤ����������������ʤˤʤäƤ륿����)���Ȥ��ޤ���

����Ǥ��ȥץꥺ��Ȥ���Ư�����ʤ����Τζ˶Ϥ��ʤΤ�

����������ο����Ȥ����ߤ�������ޤ���

������ˤ�����Ϥ���ޤ�������̣�Ѥ��̳�ѡ������ѵ���Ȥ��Ƥ�

���ߤϤ����餬��ή�Ǥ���

15. ƿ̾������

���٤�ñ�̤Ȥ��Ƥ�ʬ�ʤդ�, minute (of arc), MOA�ˤϡ�1�٤�60ʬ��1�γ��٤Ǥ��롣(wikipedia)

�Ĥޤ����Ѥ�狼��䤹�����٤ǽȡ�0.05�١�

16. ƿ̾������

��8

ŷʸ�ع���(ŷʸ�ؤκǿ��Ԥθ������ˡ�ˤĤ��Ƥ��������İ����Ƥ���)

�����(���������ס���������פˤ�����餺̵�̤ʤ��Ȥ˶��Ȥ�ʤ�)

����ʣ���Τ�ŷʸ�ع����ζ�����������Ǥ��ʤ���

���ż�̣�ζ�����ʤ餤����

17. ƿ̾������

��14

ŷʸ��Ǥ�ȿ��˾�������Ѥ��Ƥ����꤬¿���Ǥ���͡�

����Ū�˥���ѥ��Ȥ˼�Ǽ��������ʿ��⾯�ʤ������֤����٤�夲������ब�����Ȥ��뤫��������ǡ�

18. ƿ̾������

�ۤ�Ȥ˥ե�ϥɥ��Ĥ�ĥ��礦��ʤ�

������ɥ��Ĥ��ر�����ƿ侩����ȡ��ե�ϡ����ĤǤ�ɤ��Ǥ����Ǥ�ۤäƤ������Ȥˤ��ơ��֤�˷�˲Ф��夤�����Х���ä������ơ��椬��Ǥϡ��֤�˷�ˤ⥿�Х���ۤ���ͳ������ȷ���������(â����ή�Ф˲ʳ�Ū�ʺ���Ω�����ΤǶ�ǯ�ʱ��ǽǯ�����ꤵ��ޤ�����)�Ȥ�����ʤ����Ǥ�Ϥꤢ�äƤޤ��������

19. ƿ̾������

��Ψ�ϡ���ʪ��ξ�����Υ���ܴ��ξ�����Υ�ǽФ���Τ���ʪ����礭���ˤ��Ƥ���Ψ�ϡ��㤯�ޤ����Ƥ��

20. ƿ̾������

��6

>�Dz��������������ǥ�ζ���Ψ�ΰ㤤��Ƚ�ä�

����㡢���ߤ�̩��(����Ψ�ȸ��������Ƥ��ɤ�)��㤦������顢�����ɤ��ͤʤ�ï�Ǥ�

Ƚ��衣

����ʤΤϡ��߷פ������١��ɤ��ޤ��߷פǼ�������뤫�����̤������١��Ѱ�ʸ��إ��饹������ȼ��������������Ѥ������ͤɤ���˺�����Ƥ��뤫������ǡ��㤤��Ƚ�뤳�ȤˤϷ��Ҥ��̣���ʤ��ΤǤ���

���ߤˡ��������ؼ֤�ư�ؤΤҤӳ�측�����㤢��ޤ�������������ʤ�Ƥ��ʤ�����

21. ƿ̾������

��20

�̿����ˤơ��д������μ̿���ͭ�ꡢ�������Υ��饹��϶��٤����Ψ�˥Х�Ĥ���ͭ�ꡢ���Ϥǻ��Ѥ���ˤϴ��Ĥ������꤬ͭ�ä��פȤ��ꡢ�ڶפΥХ����ˤ����ͤ�ʪ��á���Ƥ��ꡢ���������ǡ��Dz��ΤߤǶ���Ψ��ʬ���뵻�դ�錄�פȽ�ͭ�ä���Τǡ����ΤޤƤ��ޤ��ޤ�����������ͭ��ޤ���

22. ƿ̾������

�ؤ����ؤ����ؤ���

�ȥ�ӥ��ʤĤ���������

23. ƿ̾�����ɦ�

ή�Х���ѥ���

���Ǥ˥�������ˡإѥ�ˤ�ߤ����٤�Ʊ��¿��W

24. ƿ̾������

����������礭���Υ����̩�˺�뵻�Ѥγ�Ω�����Ѥ��ä��Ȼפ����Ǥ⡢���������緿�Υ��¾�����Ӥ˻Ȥ����㤬���ʤ���С���Ҥ��ݻ����뤷���ʤ�������¬������ͳ���ѹ��Ǥ��ʤ�˾����ʤ�ơ��ۤȤ�����Ω���ʤ��Ȥ������ˤʤäƹԤ��Τ��������Ȼפä�������ƿ�ʿ�����˲�ž��ǽ������ä������ä��Ȥϻפ���������Ǥ�̵�Ѥ�Ĺʪ�����ˤʤä��Ѵ��α�̿���ä��Ȼפ����إѥ�ˤ�ߤ����٤ϻ��פä���

25. ƿ̾������

��24

���椯�餤�������Ӥ�̵�������Ǥ�����

26. ƿ̾������

��15

����ʤˤɤǤ����Τ˻���Ѷ���