この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る太陽を中心とした太陽系モデルが初めて提唱されたのは、コペルニクスが登場する1,000年以上前のことだ。

太陽系の本当の姿はどのようなものか? 太陽と惑星が存在する平面のずっと上空を飛ぶことができたとしたら、太陽系の中心には何が見えるのか?

この疑問に天文学者が答えるには随分と時間がかかり、やがては天動説(地球中心モデル)と地動説(太陽中心モデル)という有名な議論が巻き起こることになった。

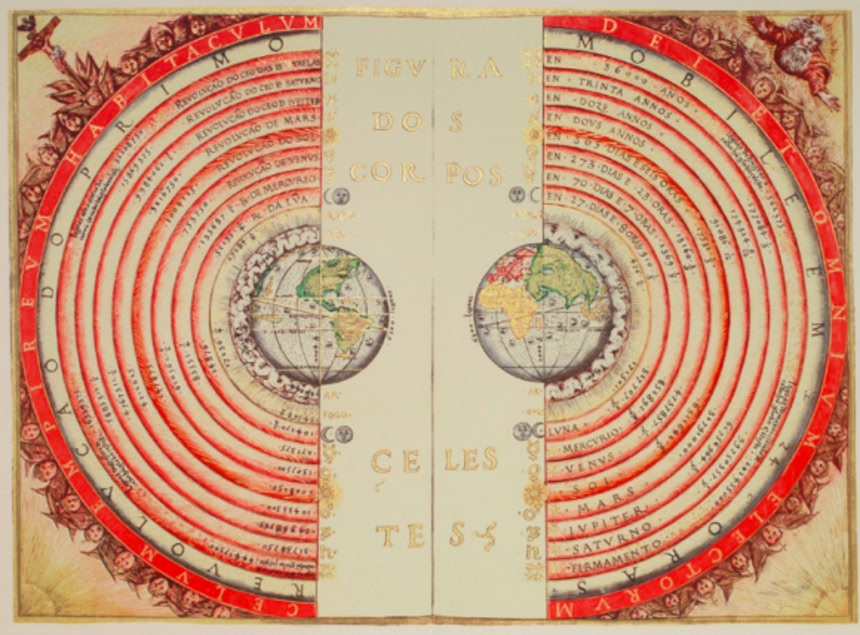

天動説

古代人は、背景の星々の間を動いているかのような明るい点の存在に気が付いていた。裸眼でも観測できる惑星を最初に発見した者の名は、時代の静寂の中に埋もれて知る由もないが、世界中の文化でその存在が知られていたことは確かだ。

例えば古代ギリシア人は、そうした惑星には月と太陽のほか、水星、金星、火星、木星、土星があると考えていた。

それらの中心に地球があり(天動説)、他の惑星はその周囲を回っているとされた。その後、各曜日の名称がこの7つの動く光の点を象徴する神々の名にちなんで名付けられたことを思えば、文化的には非常に重要だったと言える。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る地動説が支持されるようになるまでの歴史

だが古代ギリシア人なら誰もが地球が中心にあると考えていたわけではない。最初に地動説を唱えたことで知られるサモスのアリスタルコスは、太陽が宇宙の中心であると考えた。

彼がこれを提唱したのは3世紀のことだが、誰からも支持されることはなく、それから数世紀にわたって忘れ去られてしまう。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るヨーロッパの学者たちが教育を受けたのはギリシアに由来とする学問であり、数世紀もの間、ほとんどがアリストテレスやプトレマイオスの教えの薫陶(くんとう)を受けることになった。

しかしいくつか不可解な点もあった。例えば火星は一時的に後退して、再度前進を始めるかのように見えるときがある。

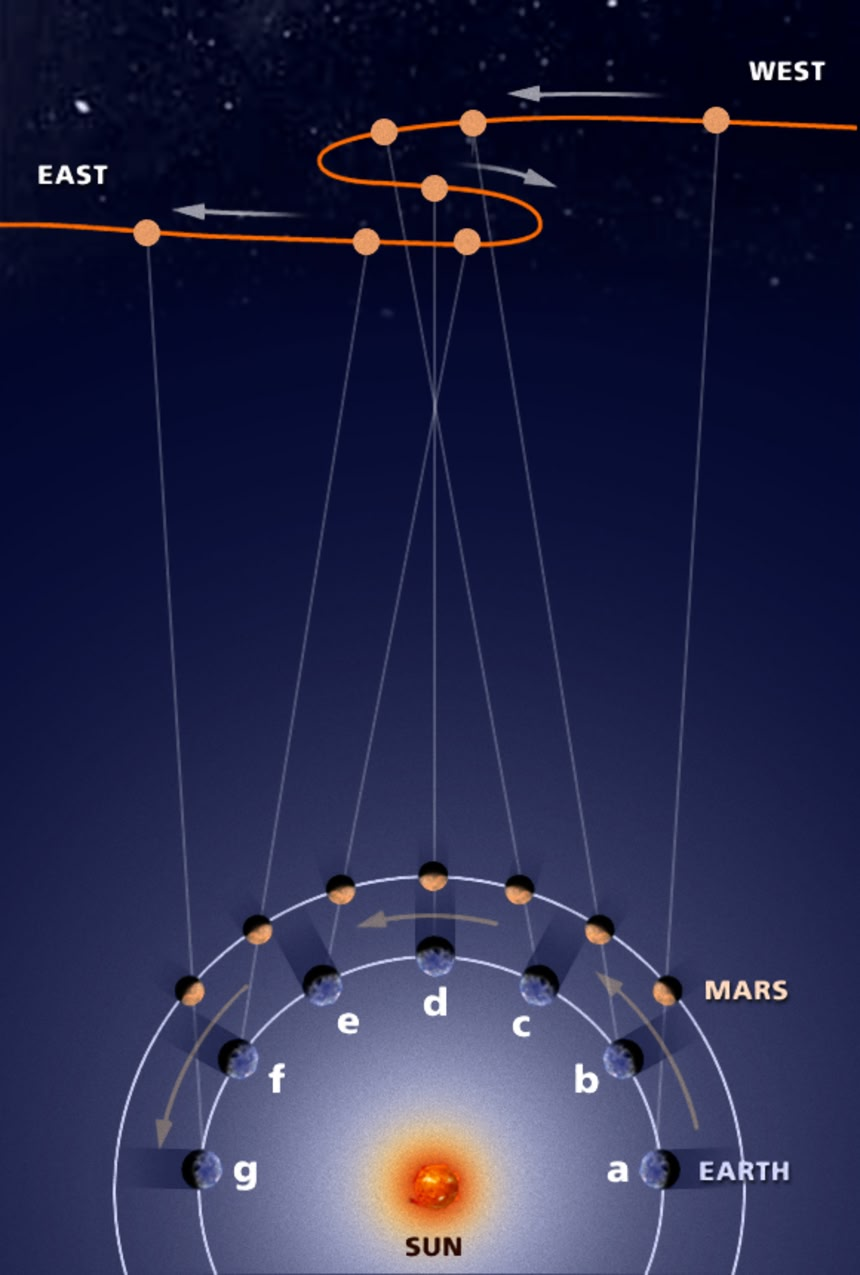

プトレマイオスらは、周転円という惑星が大きな軌道の中を小さな円を描くように移動する概念によってこれを説明した。

さすがに15~16世紀にもなると、ヨーロッパの天文学者たちはさらに他の問題に直面することになる。

周転円の精度はますます不足し、船乗りは陸が見えない海を航海する際には、常に位置を記録し続けなければならなかったし、紀元前45年から続くユリウス暦も春分や秋分と一致しなくなってしまったのだ。これは当局にとっては、復活祭などの宗教上の祭日を決める上で問題であった。

15世紀の天文学者ゲオルク・プールバッハとレギオモンタヌスは、ギリシアの文献に科学的な誤りがあることを発見していたが、それを取り入れ、天文学に応用したのはニコラウス・コペルニクスであった。彼の観測が人類の世界観にコペルニクス的転回をもたらすことになる。

1543年に出版された『天体の回転について』には、今日知られているものと似た地動説が論じられている。

ここでコペルニクスは、惑星の軌道は固定された太陽に対して記されるべきとし、地球自体は軸を中心に回転する惑星で、その軸と星々との向きの変化が春分点歳差という北極星の変化の原因であると説いた。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る左が地動説の軌道・右が天動説の軌道

太陽を太陽系の中心に据えることで、惑星の軌道を単純化できることに天文学たちは気がつき始める。これが火星の奇妙な動きをも説明することになった。

すなわち地球は火星よりも小さな軌道を周回しており、地球が火星の脇を通り抜ける際に火星が後退しているように見えていたのだ。しかし完全に抜かした後は、火星は再び前進しているように見える。

コペルニクス以外にも地動説の支持者が現れる。ヨハネス ・ケプラーのケプラーの法則は地動説に基づいたものだ。アイザック・ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』では、万有引力という力によって惑星の運行が説明された。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るニュートンの万有引力理論は、重力とは巨大な質量を持つ物質による時空の歪みであると唱えたアルバート・アインシュタインによって補完された。

これは太陽や惑星などの物体の運動を説明する最も優れた方法であるとされ、今日の宇宙船の軌道もこの理論を基に計算されている。

いまでも夜空の星の点を見て惑星の軌道を知りえた人間に驚愕してる。

地動説の軌道のほうがカッコイイ

宇宙ってワケわかんねえな!

宇宙よりも地球ですら解ってる気になってるだけで、深海やら未踏の地の島や山やらがあるわけだし、解明せよというのが無理難題。

天動説の惑星の運行が凄い事になっているな。いったい、どういう法則で運動しているんだと…。

2009年のスペイン映画『アレクサンドリア』(原題: Ágora)を見てほしいな(主演:レイチェル・ワイズ)。5世紀初頭に地動説を唱えたものの、キリスト教徒に異端者として虐殺された女性哲学者ヒュパティアの物語。当時最新の科学が記録されていたアレキサンドリア大図書館がキリスト教徒に焼き討ちされるシーンもあります。中世暗黒時代の端緒となった事件です。

渡り鳥は、太陽の位置で方角を決めている 地球が丸く太陽の周りを回っていることなんか

数万年前から理解しているのに 人間は500年前にそのこと言ったら火破りの刑だもん

物理学はグローバルになるほどシンプルなものになる

とうちの姪が言ってた

惑星の「惑」は、決まったところを動かないという意味ですが、中国の歴史や小説なんか読んでると、時代の変わり目には必ず天体が怪しい動きをすることになっている。

昔の人がよくものを見てたのと、今よりはるかに星がよく見えたこともあるのだろうと思う。

※8

へー

そうだったんだ

知らなかった・・・

いつ空を見上げても星が動いてるようになんて見えない。

しかも1日の内半分は星が強制的に隠され観測が遮断される。

そんな中で月~年単位の観測・記録を正確に行い、さらには不可解な現象に説明がつく理論を打ち立てるほどの計算、よくできたなぁと感心する他ない。

宗教的な問題も大きいですね。

ほんとは、当時の学者も知ってたけど

言ったら殺されるような時代だったから

本当のことはあんまり言えなかったんだよ。

こういう記事を見てると昔の人(個人)の方が頭が良かったのではないか?と思う

現代人はコンピューター内に知識を保管してるだけだもんなあ

いちばん良い軌道上の惑星に住めてよかったよね。

宝の持ち腐れにならなきゃいいけど。

サンキューニュートン

サンキューアインシュタイン

GIF面白いな

惑星が生き物みたいな動きしてる

実際に観測記録して右の結果が出たらその時点で疑いそう

まさか天動説の軌道がここまでひどいとは思わなかった

…なにか、こう、心の中の中二病的な部分を刺激されはするのだけれど

オッカムの剃刀:「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでない」地動説の周転円の軌道は、ややこしすぎる。宇宙の法則がこんなに無様である筈がないと思った学者はけっこういただろう。神秘主義の世界から科学的思考、合理的思考が育っていった時期なんだろう。ガリレオ、コペルニクス、ケプラー、ニュートンと科学的世界観を作り上げていった西洋近代科学の草創期なんだろう。宇宙は神の神秘的領域ではなく人間が理性によって理解できる合理的な場所なのだと。

ローマ以後の暗黒時代が知識を散逸させたと言われてるけどどうなんかな

※17

東ローマ帝国(ビザンチン帝国)が15世紀に滅亡し、一時的にギリシア正教の力が弱まるのと時を同じくしてルネサンスや大航海時代が始まっているので、なんらかの関係はありそう。

天動説という誤った理論を考え出したこと自体が人間の知能の高さを示している

動物は自らを自然の一部分と捉えているようだけど人間は自らを自然から独立した存在と

規定した訳で、だからこそ天の方こそが回っているという結論を導き出した。

「種」としての自我を確立したことで文明が生まれ、文明が文化を作り出した。

そして今、成熟した文明の中でやはり人間も自然の一部なのだということを

改めて再認識する過程に入っている。それを越えれば人類はもう一段階高い存在に

なれるのだろう。

観測精度が増してデータが揃うたびに理屈に合わない部分がぞろぞろ出てきて、それに辻褄を合わせるためにおかしな理論をぞろぞろ導入していったら収集がつかなくなっちゃったんだよね。

本当は地動説の方がすっきりと説明できる事に気がついた人も多かったんだろうけどねえ。

だが、どんなお利口さんでも人間が太陽に住む訳にはいくまいて

でも天動説がまかり通っていた頃に作られた時計塔は

結構正確に今でも時を刻んでいる。

発端が間違っていても、つじつま合わせでも、突き詰めると

それっぽい領域には片足突っ込める所がまた面白くも厄介だ。

今の超弦理論や統一理論は果たして現代の天動説なのか、

それともどこかで小さく無視されつつ地動説になるような

シンプルかつ深遠な理論が生み出されているのだろうか。

その太陽も移動してるから、惑星軌道が螺旋状になるんだよね。

DNA構造に似てるよね。

※22

案外、自転運動と関係があってDNAの構造が出来たのかもしれないね

ガリレオ先生は影薄いのん?

コペルニクスの説明のところでその軌道のgif画像を張るのはかなり誤解を招くと思う。

実際のところ、コペルニクスが発表した地動説も、右側の軌道のように周回円を多数含むものだった。

単純な円軌道では、観測的事実との整合性がとれず、周回円を導入しないと精度が出なかっただめだ。

周回円を導入したせいで、コペルニクスの地動説は、天動説と同じかそれ以上に計算が複雑なものとなり、しかも精度は天動説と対して変わらない。

だから、コペルニクスの地動説はほとんど受け入れられることはなかった。

受け入れられるようになったのは、

軌道を円ではなく、楕円であると考えると、周回円をなくせるということがわかってから。

訂正:周回円→周転円

ふわっとした感想だけど、こうして1つの学問の歴史を辿ると

疑問、理論、検証を何百年と続けて、修正、補填の繰り返しだね。

まだまだ科学は不完全なものなんだと再認識した。

科学は現代に至り、急速に発達を続けているコンピュータが

人に代わり計算出来るようになった。

もしかしたら、人の領域を遥かに超える遠い宇宙まで行かなくても

宇宙の謎を解けるかもしれない。

過去の偉人や現代で様々な学問に携わり研究を続ける人たちを

尊敬しています。

プトレマイオスが長らく支持されたのはめちゃ正確だったからやで

コペルニクスについては24の言うとおり、そのgifとは全然違う

「キリスト教が邪魔してー」云々も最近は異論が出てるそうな

Wikipediaの「地動説」読んでみるといいぞ

細かいけど、アリスタルコスは紀元前3世紀の人ね。

天動説(地球中心説)でも惑星の軌道は全部(周転円含む)違う球体の中に納まってることになっているので、交差は絶対にしない。なので、本当はここまでひどい有様にはならないので、GIFは本当は正しくなくて、単なるイメージでしかない。一応注意。

地軸と季節を考えると太陽が中心ってすぐ解るでしょ?

他の惑星も一緒に回ってるけど

それより、同じ円盤状に惑星がまわっているって証明する方がずっと難しいと思うんだけど?!

まあ何を基準にするかというだけの話であって、地球を中心に太陽が回っていて、その太陽の周りを他の惑星が回っていると考えれば問題ないww

実のところ、古代の天文学は実用天文学であり暦を作ったりするのが目的。宇宙の構造論には哲学的な意味しかなく、むしろ仕事の邪魔だった。ギリシアの天文学者は基本的に太陽系とかどうでもよくて、月と太陽と地球の運動さえ詳しく理解すれば暦も日食も正確に計算可能なのだから。アリスタルコスにしても数学的興味でやっていたにすぎない。

単純に天体観測は方角を知る数少ない方法だからより正確なものが好まれただけかもね

ケプラーによって地動説の正確性が天動説を上回った

みんな、この手の話がお好きなんですね。だったら「宇宙創成」を読んでみよう。きっと気に入るはずです。

堅苦しい天文学(素粒子とか、量子力学とかが云々)という本ではなく、太古の昔から、現在宇宙論がいかに形づくられたかを追うノンフィクションです。

地動説もケプラーによる楕円の導入までは反証に耐えれる理論じゃなかったしなあ

地動説じゃ説明付かないことも多数有ったから天動説が有力だった訳で

パンゲア理論がウェゲナーの死後になって漸く受け入れられたように

理論的説明が付かないと多数説は容易にひっくり返らない

真実に辿り着く為のつまづき突っかえながら5千年かけての物の考え方の筋道。