この画像を大きなサイズで見る

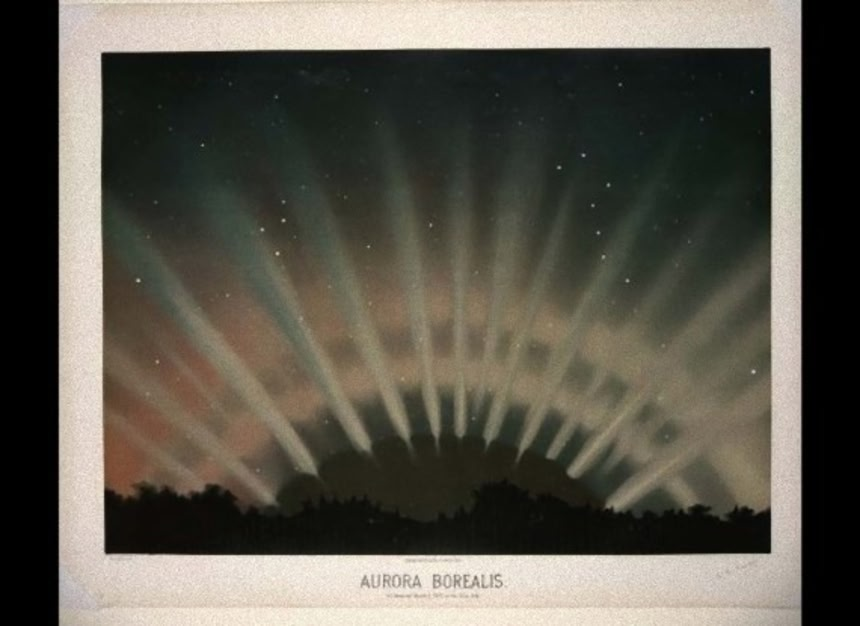

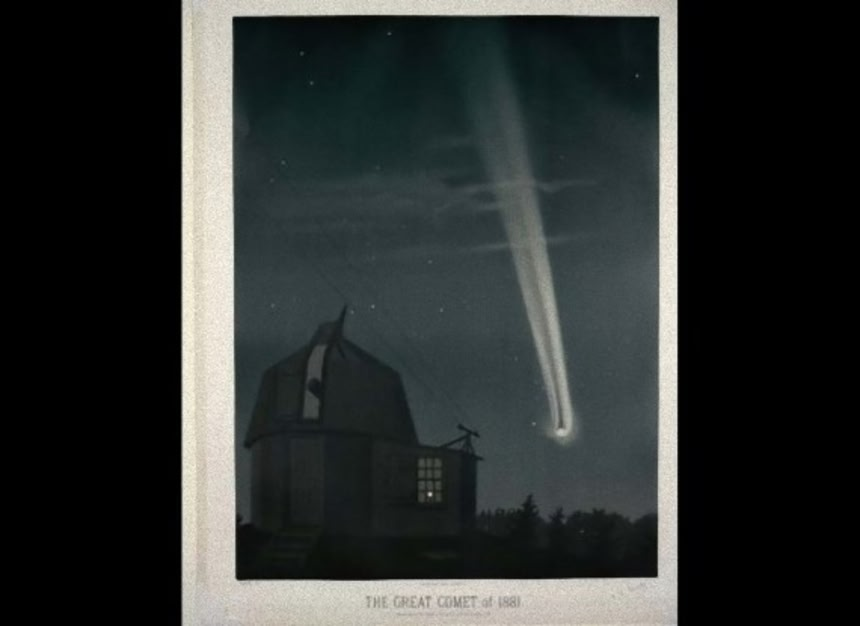

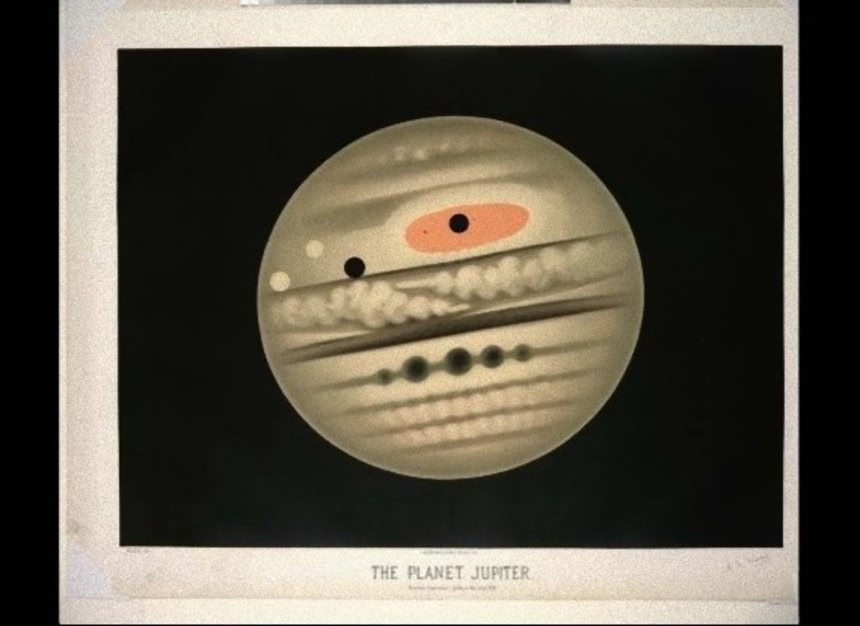

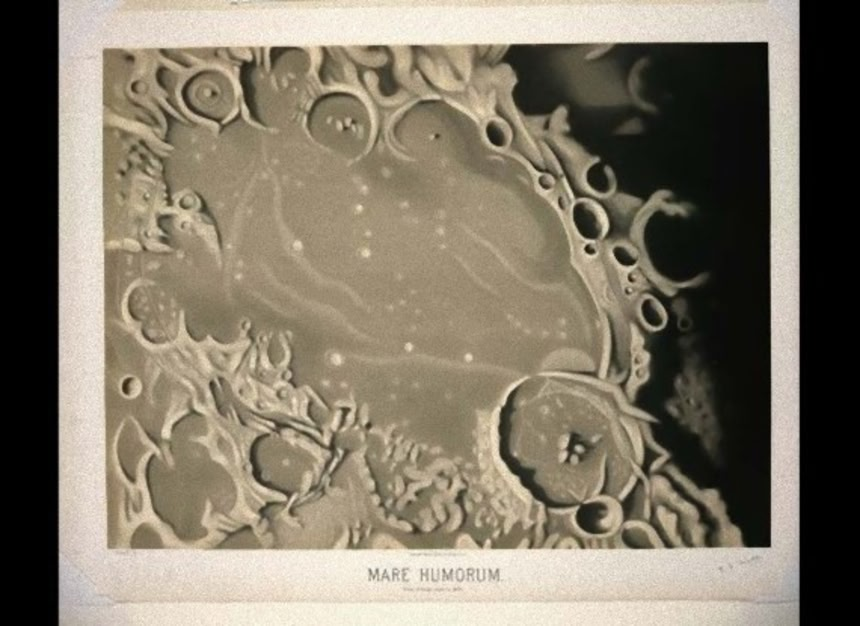

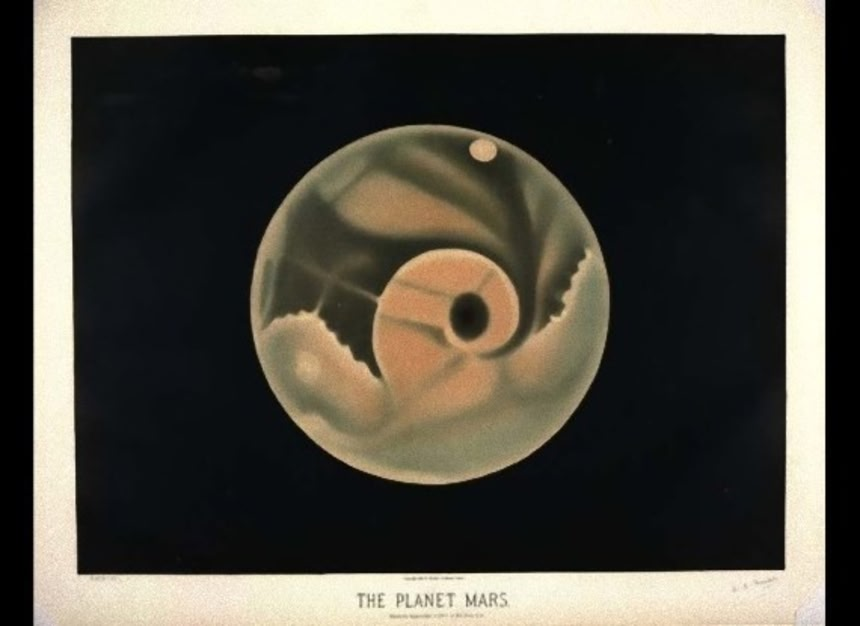

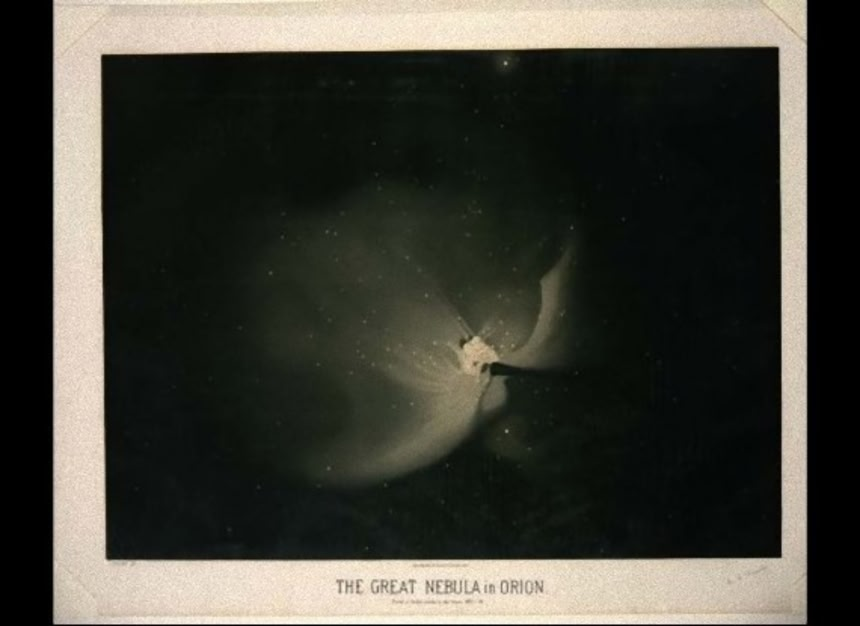

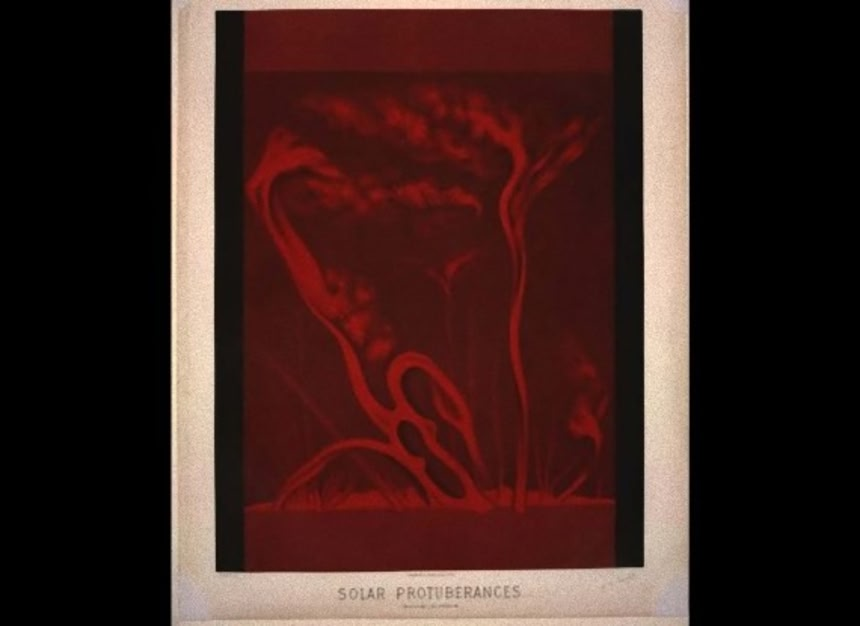

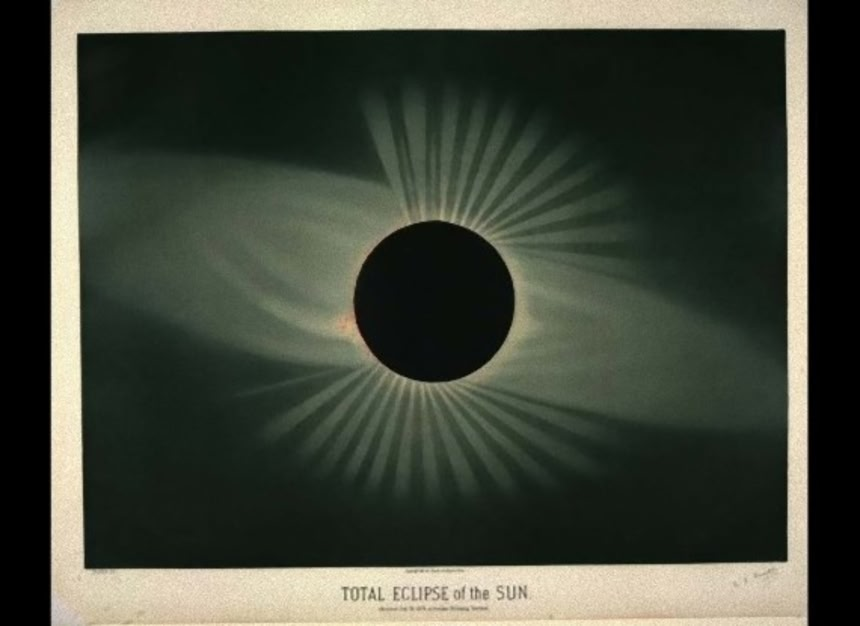

この画像を大きなサイズで見る昆虫学者から天文学者に転向したフランスの天文学者、エティエンヌ・レオポール・トルーヴェロ(1827~1895)によって描かれた宇宙天体図。トルーヴェロは、太陽黒点の観測を行い優れた天体スケッチを残した一方、マイマイガを北アメリカに持ち込んで、今日にいたるまで森林に深刻な被害を与えるようにしてしまったことでも知られる。

1872年にハーバード大学天文台長のジョセフ・ウィットロックが画力を認め、天文台のスタッフに迎えられた。1875年にアメリカ海軍天文台に招かれた。7,000枚の天体のスケッチを残し、15枚のイラストは1881年に出版された。特に太陽に興味を持ち1875年に”veiled spots”を発見したそうだ。(wikipedia)

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る思えばこの時代は、ニュートンが見つけた万有引力の法則に基づいて惑星の軌道を計算する「天体力学」の手法により、天王星の外に未知の惑星があり、引力で軌道に影響を与えているという考えにより各国の天文学者たちが、軌道を計算しはじめ、フランスの天文学者ユルバン・ルヴェリエの計算の元にドイツのベルリン天文台のヨハン・ガレが観測を開始、1846年9月23日に太陽系に海王星があることが発見された時期でもあるよね。

太陽系誕生の映像

関連記事:

地球が寒冷化?太陽北極域で異例の磁場反転を観測、地球環境に変動の恐れ(太陽観測衛星「ひので」)

最近の美術関連記事の中で一番感動した

ネットに蔓延る一発芸みたいなアートとは迫力が違う

そんなことよりマイマイガの件が気になったw

まるでメゾチントの版画みたいな質感だけど、油絵だよね?

ロシアン・アバンギャルドぽくもある。

4枚目のクレーターのやつポスターで欲しい。

>>3

いやいや水彩だろどう見ても。

>>3>>8>>11

出版されたものはリトグラフ複製だろうけど、

掲載画像が原画のスケッチのほうだとすれば画材はグワッシュでほぼ間違いないと思う。

黒地に描画したパステルでもよく似た画調の絵はできるが、

保存性が劣るためこういう学術的な記録として描かれる絵にはあまり使わないし、

この時代のパステルではそうとう大型の絵でないと細部表現が難しいため作業上非効率的。

油彩でスケッチすることも普通にできはするが、短時間での記録的な精密表現には向かないし、

発色具合が違う。

以上の点から、黒地の紙か黒の地塗りの上にグワッシュで描画した絵。

くずも英国に持ち込んだ人がいてねえ

絵柄が童話みたいでいいなー

まぁ外来種に関しては日本人も人の事言えないし過去の事はしょうがないよ。

木星の黒い点は衛星の影なのかな、分かって描いてるのかな。

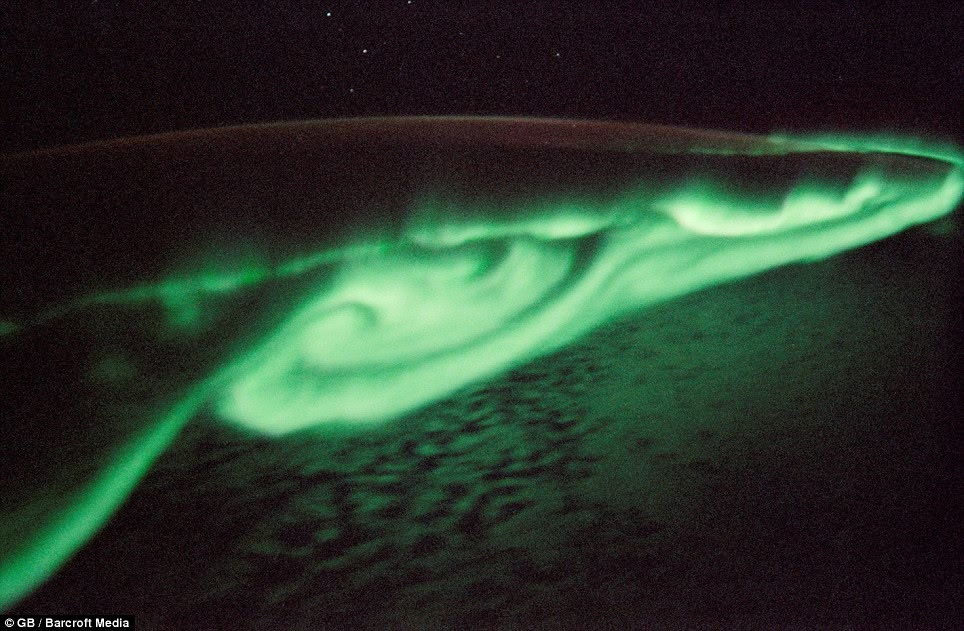

黄道光のイラストがすばらしいな

ゾディアック・ライトってかっこいい響きだな。

南蛮の学問はわっぜえ進んぢょりもんど!

カイコの代わりか品種改良に使えると考えていたらしい。

色んな植物を食べて病気に強いからだそうです。

でも、幼虫でもクモみたく糸で風に乗って広がることができ、天敵もいないから大変なことになったそうです。

木星こわいよ木星

マックス・エルンストに素材として与えたくなるリリカルさ。

2014年、今年も日本でも大発生したマイマイガ・・・orz

流れ星がまっすぐじゃないのはどうして?