この画像を大きなサイズで見る

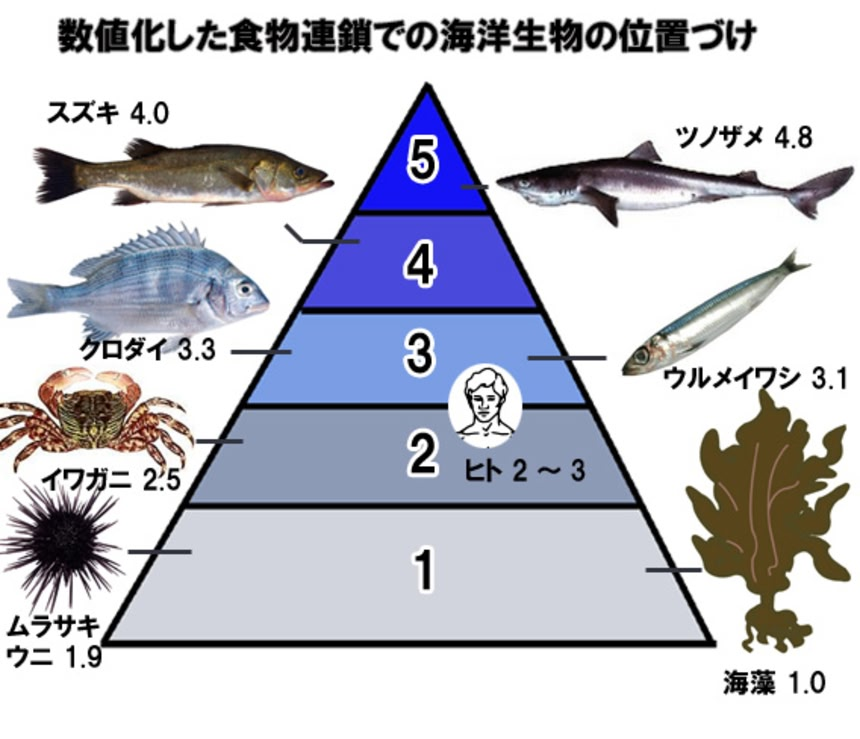

この画像を大きなサイズで見る動植物の「食べる・食べられる」という食物連鎖の関係を、数字で分かりやすく分類する新手法を、海洋研究開発機構が開発した。これにより複雑な生態系を理解しやすくなるという。

食物連鎖は、光合成でエネルギーを得る植物を底辺に、肉食動物を上位にしたピラミッドで表される。しかし、海藻、貝、魚と様々な動植物を食べるカニは、どこに位置づけられるのか、詳しくはわからなかった。同機構の力石嘉人主任研究員らは、食物連鎖の上位にいくほど、細胞内の2種類のアミノ酸に含まれる窒素のうち、窒素15というタイプが一定の割合で増える点に着目。植物を1として生物を原則1~5にランク付けする手法を開発した。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るその結果、イワガニは小魚と動物プランクトンの中間の2.5、小魚と動物プランクトンの両方を食べるスルメイカは3・6と判明。陸上生物でもブロッコリーが1、青虫が2、アシナガバチが3と判別できた。人間の場合、食生活にもよるが、2前半~3後半に該当するという。ということは数値的にはアオムシとかアシナガバチ、イワガニレベルということなのかな?

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るこの数値は将来的に、放射性物質や重金属が食物連鎖を通じて人体にどれほど取り込まれるかの推計などにも使えると期待されているそうだ。

関連記事:

アメリカの洞窟内で食物連鎖の頂点に立つ新種の毒虫が発見される(コロラド州)

ここでは食物連鎖ヒエラルキーは存在しない!!猫を次々と撃墜するプレデターネズミ

魚をよく食べない国が数値を下げているのかな。日本人だけでみたら魚介類もカニもよく食べるんだからもう少し上だと思う。4.3位?

※1

ピラミッドのどの位置の餌をどの程度食べるかが数値化されたものみたいだから

魚介類をよく食べるかどうかは関係ないんじゃない?

食物連鎖で上位にある方が良いと思うのは、あまりに恥ずかしい。肉食獣の個体数を決定するのは草食獣の個体数。突き詰めれば土水風と太陽。人間が2.5であるのは極めて健全。栄養学推奨の食事ならより下がるだろう。

何だこりゃ

原発汚染に対する政府と新聞のステマか?

>細胞内の2種類のアミノ酸に含まれる窒素のうち、

窒素15というタイプが一定の割合で増える点に着目。

植物を1として生物を原則1~5にランク付けする手法

>将来は、放射性物質や重金属が食物連鎖を通じて人体に

どれほど取り込まれるかの推計などにも使えると期待される。

・N15というどこにでも存在する同位元素を指標にしたこと

・しかもそれを指標にしながら2種類のアミノ酸だけに絞ったこと

・体格差を考慮していない

・地震のマグニチュードと同じで1違うだけで何倍、何十倍も違う指数が値なのかどうか

・N15、放射性物質、重金属はそれぞれ、摂取経路、体内蓄積率、体内組成率、

排出期間が異なる

これらを無視したら食物連鎖を誤認するだろ

>>4

書かれていないことまで妄想で追加していますよ。

大丈夫ですか?

バランスの良い食事で2.5か。

肉ばっか喰ってりゃ5で、

ベジタリアンは1か。

食物連鎖という分類で数値化するのは非常に面白いと思うな。

ただ*1が言うように、ウシ(草食獣)メインで食べる欧米と、肉食獣(魚)メインで食べる日本人だと数値に大きな違いが見られるはず。

数値的にはウシ=動物プランクトン<イワシ<マグロ

遺伝的には同じヒトだけど、地域差がかなり大きな生き物だからね。

これは細胞内のアミノ酸に含まれる窒素15の割合であって、

実際の食物連鎖とは乖離しているから、このままでは参考にはならないだろ。

ヒトが2~3という時点でいきなり実状と異なってるわけで。

なんらかの補正が必要だろうな。カニも当てにならなそうだ。

何で人間を海洋生物の中に入れるんだヨ!

>5

ちゃんと読めよ。ベジタリアンは2だろw

バランスの良い食事っつーか、獲物が少なくて肉食だけではいられないってことだな

その2種類のアミノ酸の構造が窒素15を取り込みやすいということだね。

窒素は空気が出発点で、微生物や雷、紫外線で窒素固定されることで食物連鎖に入ることになる。

逆に言えば、それ以外の経路は無いとしてかまわない。

実に合理的で、推計に使う指標としては、優れていると思いますね。

現状窒素は循環しているだろう

それは否定しないし、以前もしてもいない

が、じゃあ※10時の「空気が出発点」、というのは可笑しい

それじゃあ※22さんが指摘するよう「循環」とは言えなくなるよ

あと空気中の窒素固定では基本足りないからこそ

植物の肥料の3大栄養素にNが入っている

逆に、Kさんがいうように「窒素固定されることで食物連鎖に入る」事が、

Nの生物利用のメインで

それ以外の土壌成分の利用等、「それ以外の経路は無いとしてかまわない」

ほうが、土壌に入れるN入りの肥料なんていらない事になるよ?

それと俺はN15と書いただけで無機窒素の話に限定しては無い

最初からKさんが言うような無機、有機含むNを含む化合物の話だよ

勿論、N15が植物に取り込まれるには無機状態である必要がある事は認識してる

>>25

「窒素の最大の貯蔵所は大気であり、大気の78%は窒素ガス(N2)である。」

空気が窒素の最大の供給源であり、回収先ですから、ここを開始点として窒素循環を見ていくのは問題ないでしょう。

人間が化学合成する窒素肥料も空気から作られます。

「窒素循環」に「人工的な窒素固定」の項があります。

人間が窒素固定菌の代わりをやっているだけですね。

地球本体から窒素の供給ということで「火山ガス」を調べてみましたが窒素は含まれていないようです。

鉱石には、硝石やチリ硝石というのもありますが、水に溶けやすいものであるため、そのままでは、生物が利用できないし、水に溶けて利用可能になったら、すぐに消費されてしまうと考えられます。

食物連鎖じゃなくてN15連鎖って言えば済む話。

何でも食う奴の方が数値は高いわけだろ。

そしたら中国人の方が日本人より数値高そうだし、

寿司をよく食う奴やグルメや大食いや悪食の方が

ベジタリアンや粗食の奴より高いわけだ。

で、氷河期来たらどっちが生き残るの?

2の後半から3の前半と言うのが正しいと思うんだが・・・

上に行けば行くほど体内に有害な物質の蓄積量が上がるんだろ?

だったら真ん中でいいじゃん。

ステマ厨ってほんとうに可哀想なんだなあ

これって言うのは、

普通動物は空気中の窒素を直接接種できないってコトを利用しているわけかなぁ。

人間の食生活によって変わるっていう見方はおもろいね。

国や世代によっても違いが出そうだね。

てか、見方によっては人間よりもウルメイワシのうが

良いもの喰ってるっていえるかもしれん。

今の世界人口から言ってヒトの2~3って妥当な値なのかな?

仮に今の人口で4以上だった場合、食物の絶対数が足りなくなるって事なの?

ヒトが繁栄すればするほど食物連鎖の下のレベルに行くべきなんかもしれんね

よく解らんけど、そう思った

Kさんよ

悪いがN15の由来は元々、土壌成分だぞ

窒素は空気が出発点で、は無いだろ

地球は空気から出来たのでない限りは

土壌成分の浸出物からも植物は多くN15を吸収してるはずだよ

>>19

窒素が土壌成分なら窒素肥料なんて必要ないことになるよね。

生物の死骸や排泄物も微生物に分解されて無機窒素になり空気からの無機窒素と一緒になり植物に吸収されます。

無機窒素になると、特定の種類のアミノ酸にあったわずかな同位体比はリセットされてしまうと考えて良いでしょう。

それと、無機窒素は放っておくと窒素ガスに戻ってしまうのですよ。

そのルートがないと、空気から窒素が無くなってしまいます。

Fランさんが事実誤認ということでFA?

地球46億年の歴史を見ると陸上に植物が発生する前は

マントルか岩石か海洋から窒素は供給されている事になるね。

窒素循環は複雑な歴史を経てきたから簡単に何処から取り込んだ

とか言えないと思うよ。

>>22

そこまで遡るなら地球誕生前のことにも言及しないとね。

今回の話は、現在の地球での話ですよ。

窒素循環については、ウィキペディアを見てね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%92%E7%B4%A0%E5%BE%AA%E7%92%B0

窒素の「性質」も見てね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%92%E7%B4%A0

>空気が窒素の最大の供給源であり、回収先ですから、ここを開始点として窒素循環を見ていくのは問題ないでしょう。

何勝手に決めてるの?

それは単なるKさんの主観でしょ

貴方が地球上のNの存在場所として最大割合を誇る空気中を

開始点として「見たい」だけ

「最大存在箇所」と「開始点」の同一性には、何ら合理的

根拠が無い

顕著な合理性があり生物が皆、最大の存在場所から元素を

取り込むというなら人間も有機物食べる必要なんか無いよ

Kさんは岩盤の鉱石や、空気、海の水のみ食って生きてるの?

違うだろ

存在箇所割合としては極微少である有機物を食べて

元素を摂取してる

よって空気を開始点と呼ぶのは可笑しい

>人間が化学合成する窒素肥料も空気から作られます。

空気から化学合成せんでも、腐葉土等、N含有の有機肥料

がいくらでもある

腐葉土が肥料になる理由は、腐葉土中のN含有有機分子の分解過程

から無機態Nが出来、これを細胞内に取り込むから

この場合、窒素固定反応は全く関与しない

>地球本体から窒素の供給ということで「火山ガス」を調べてみましたが窒素は含まれていないようです。

だから?

俺は「火山ガス」の話をしてないし、しろとも言ってないぞ

Nも含まれないらしいのに、無駄に話を拡げて論点を逸らすな

>鉱石には、硝石やチリ硝石というのもありますが、「水に溶けやすい」ものであるため、そのままでは、生物が利用できないし、「水に溶けて利用可能」になったら、「すぐに消費され」てしまうと考えられます。

Kさん自ら窒素固定利用せず、生物がN吸収してる事例を

認めてるし

しかも

・「水に溶けやすい」硝石(KNO3)が「水に溶けて」

れば「利用可能」

・「すぐに消費され」る程、積極的に利用されている水からの

Nの吸収機構が、植物に普遍的に存在する

事、バラしちゃってるけどいいの?www

Kさんが言うように、空気中の窒素固定が生物のN取込のほぼ

100%を占めるなら、水溶中の無機Nがすぐ消費される事なん

て極稀な筈だよね

それとも、「硝石や水は土壌中には存在しない!空気中に

存在するんだ!」という考え?w

>開始点として「見たい」だけ

今頃気がついたんですか?

最初から、そういう見方ができるというだけのことですよ。

> 空気から化学合成せんでも、腐葉土等、N含有の有機肥料

> がいくらでもある

いくらでもあるなんてことがないから化学合成しているわけでしょ。

無機窒素の再利用は完璧ではないから、ロスが出て空気に戻ってしまいます。

窒素固定がなかったら窒素不足で生物が全滅してしまいます。

> 俺は「火山ガス」の話をしてないし、しろとも言ってないぞ

気になって調べたことを書いただけですよ。

> Kさん自ら窒素固定利用せず、生物がN吸収してる事例を

> 認めてるし

元は窒素固定によるものだと思いますよ。

一時的に硝石の形になっているだけのことですね。

硝石は、無機窒素です。

土壌中の窒素は、「創業当時から注ぎ足し使う秘伝のタレ」とほとんど同じなんです。

窒素循環のスタートは窒素固定細菌からって教科書レベルのはなしじゃ?

Fランさんが何に必死なんだかわからん。

物の見方?

>>34

>>11 に答えがあります。

妄想すごいwww