この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る我々が暮らしているこの宇宙には、瓜二つの双子の兄弟が存在し、互いに影響し合っているかもしれないと考える科学者がいる。

宇宙の難問の1つに、理論的に予測される「宇宙定数」と銀河の観測から導き出される数値が一致しないというものがある。しかし双子の宇宙なら、相互作用を通じて宇宙定数の影響を相殺し、現実と矛盾のない数値を導き出せるという。

重なり合った「グラフェン」という極小世界の研究から誕生した壮大な「バイワールド仮説」は、物理学者を悩ませる「宇宙定数問題」の突破口になるもしれない。

この研究は『Physical Review Research』(2022年5月2日付)に掲載された。

グラフェンから導く宇宙論

一対の双子の宇宙が存在するというこの壮大な仮説は、意外にもミクロの世界の研究がヒントになった。

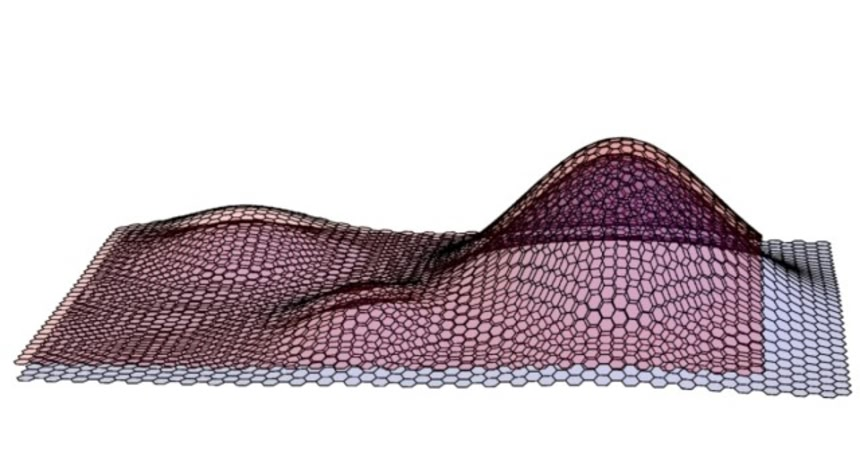

メリーランド大学のビクター・ガリツキー氏とアリレザ・パリスカー氏が研究していたのは、2枚の「グラフェン」だ。

「グラフェン」は炭素が六角形の格子模様に結合したシート状の物質なのだが、ある状況では電子の挙動が変化することわかったのだ。

ある状況とは、2枚のグラフェンシートを重ね、それらをズラした時に生じる縞模様「モアレ(干渉縞)」を作り出したときだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るモアレ模様の長さは、元々の模様よりもずっと長い。そのおかげで積層グラフェンは、電子の振る舞いすら変えてしまう。

例えば、「マジック・アングル・グラフェン」という特殊な重ね方をすると、モアレの線の長さは1枚の模様より52倍も長くなる。

この時、電子の挙動を司るエネルギーが急激に低下し、超伝導などそれまでは無理だったことが可能になる。

ガリツキー氏とパリスカー氏の頭脳に閃いたのは、この2枚の積層グラフェンを、対になった2つの二次元宇宙として解釈できるということだ。

これを一般化すれば、私たちが暮らす四次元宇宙(三次元空間 + 時間)など、あらゆる次元の宇宙に応用することもできる。かくして彼らは宇宙論の大問題に取り組むことになった。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る立ちはだかる宇宙定数問題

私たちが長さを客観的に把握したいなら、何か基準が必要になる。例えばメートルは、光が1秒の299792458分の1の間に真空中を進む距離だ。

もちろん、こうした単位は測りたい長さに応じて、適切でなければならない。普段の生活ならメートルは便利だが、これで宇宙の大きさを知ろうとしても細か過ぎて役に立たない。

今回、ガリツキー氏とパリスカー氏が取り上げたのは、量子力学と整合性のある長さの最小単位「プランク長」だ。

これは一般相対性理論におけるアインシュタイン方程式の「宇宙定数」と直接関係している。

宇宙定数は、宇宙の状態を知る上でとても大切なものだ。というのも、これいかんで、宇宙が膨張するのか収縮するのか運命が決まるからだ(なお、アインシュタインは宇宙定数を生涯最大の失敗と述べたというが、最近では再評価されている)。

単純に考えるなら、銀河の移動速度などを計測すれば、宇宙定数を算出できるはずだ。だが現実はそう単純ではない。

宇宙には量子的な揺らぎの影響もあるからだ。そして困ったことに、マクロの世界を記述する一般相対性理論とミクロの世界を記述する量子力学を統合しようとすると、問題にぶち当たる。

問題の1つは、宇宙の観測結果から宇宙定数を導き出そうとすると、理論的に予測されるものよりずっと小さな数値にしかならないことだ。

また、より重大なこととして、データの詳細さによって、宇宙定数の値が大きくバラけてしまう問題がある。これは「宇宙定数問題」や「真空の破局」と知られている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る双子の宇宙「バイワールド仮説」なら宇宙定数問題を解決

ガリツキー氏とパリスカー氏は、この問題の解決にモアレが役に立つと考えた。そしてそのために「モアレ重力モデル」という数理モデルを考案した。

これは一般相対性理論に基づく宇宙モデルを2つ用意し、それらが相互作用する要素を追加したものだ。要は、グラフェンシートのエネルギーと長さの代わりに、宇宙の定数と長さを分析してみることにしたのだ。

そして判明したのが、たとえ宇宙定数が大きなものだったとしても、宇宙が双子だった場合、それらの相互作用によって実際に観察される現象は小さな宇宙定数に支配されているように見えるということだ。

また2つの宇宙の影響は時間が経過すると打ち消し合うので、宇宙定数がばらつくという問題も回避される。

ガリツキー氏とパリスカー氏は、この対になった宇宙が存在する世界を「バイワールド」と呼んでいる。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る両者は、この仮説が絶対に正しいなどとは考えていない。だが、2つの宇宙を組み合わせることで、大きな宇宙定数を持つ宇宙であっても、それが小さく見える理由を説明できる点が優れていると述べる。

現在両氏はより詳しいバイワールドのモデル構築を進めているとのことだ。

なお今回のように、物理学者が宇宙の仕組みに疑問を持つのはごく普通のことだ。現時点で最高とされる理論であっても時に疑問視されるし、この世についてもっとよく理解しようと思えば、それは望ましいことでもある。

2つの宇宙が存在するなど、常識では想像もつかない世界だが、真実は我々人類の理解など遥かに超えているということなのかもしれない。

References:Physicists Say There May Be Another Reality Right Beyond This One / written by hiroching / edited by / parumo

複数あるなら二つじゃ済まない様な気もする

売名のために言ったもの勝ちの世界

光と影、+と-、有と無、的な発想の単純な発想に思えますが

※4

その理屈でいくと干渉した結果0になりそうだな

まぁ理屈でなく観念的に白か黒か0か1か有か無か、人間は常に二元論に陥るのは人間の性なんだろうけど

藤子F先生がこのテーマがお好きだったみたいで

SF短編に何作か描かれています。

ドラえもんが大量に出てくる「ドラえもんだらけ」という

有名なエピソードもこの系統の1つですね。

眠った時に見る夢って別の宇宙にアクセスしている可能性って無いかな?

>>6

ない。それはオカルトへの入り口だ。

※6

無意識、それは内なる宇宙・・・

外宇宙より広く、自由で、幻想的だ。

鏡を認識出来ないネコみたいなもんか

ff11かな?

双子宇宙「幽体離脱ぅ~」

ってネタが出来るのですね

たしか二重スリット問題を解決する多世界解釈で宇宙の数を表現するには宇宙の全物質を使っても足りないような記載をどこかで読んだ記憶があるが(だれか多世界解釈での宇宙の数を教えて、といっても無理か)、それにくらべればかなりホッとする数だ。

向こうの世界の住民は幸せであってほしい。

そもそも宇宙の空間が何なのかもよくわからないし何でもあり得そう

理論上ありえると実際にあるものは違うんだよ

存在し得るものが全て存在してしまったら秩序なんてあったもんじゃない

※15

現在の物理理論は高度に構築されているからその分に比例して「課される制約」も非常に大きくなるため、「理論上存在し得るモノ」を無矛盾に定義する事自体がそもそも至難の業。裏を返せばあらゆる制約をクリアに満たす無矛盾な「理論上存在し得るモノ」を定義し切っただけで大偉業と言える。そして実際に、(重力と量子論を)無矛盾に含む理論は今の所「理論上存在し得るモノ」すらただの一つもない。あるのは「課される制約」のうちの一部分だけをクリアしているに過ぎない過渡的な「候補」だけ。

観測結果を説明する数学モデルで記述される世界って、正にアインシュタインの考え方だと感じる。モデルが予想する観測可能な結果を検証するのが、次のステップになるけれど。

双子宇宙と言っても並行世界ではない

星間物質の分布にムラがあるのは双子宇宙からの影響があるのではないか(エネルギーがどこから来てるのか不明なので)

なんか陰陽太極理論みたいでわくわく

SFとかアメコミでよくある「~バース」みたいなもんやろ?

この世界が仮想現実ならミラーリングされてるかもしれない

マルチバース仮説の一種でしょ

あかん、、

ガリツキーをガッキーて読んでしもた、、

俺の心はまだ立ち直ってへんのか、、

二重スリット実験で干渉縞ができるのは有名だけど、

観測するまで状態が確定せずさまざまな状態が重ね合わさっている量子の

干渉縞が巨視的にはグラフェンにおけるモアレと同じように作用しているのかもしれない

何も同じ宇宙が隣にもうひとつあるなどと考える必要はないのでは

2つの宇宙が組で存在する…宇宙と反宇宙みたいな?。クオークみたいにトリプル宇宙だったりして。もっと多くて無限数の宇宙が組で、それが無限にあったりして。可能性は0ではない。