この画像を大きなサイズで見る

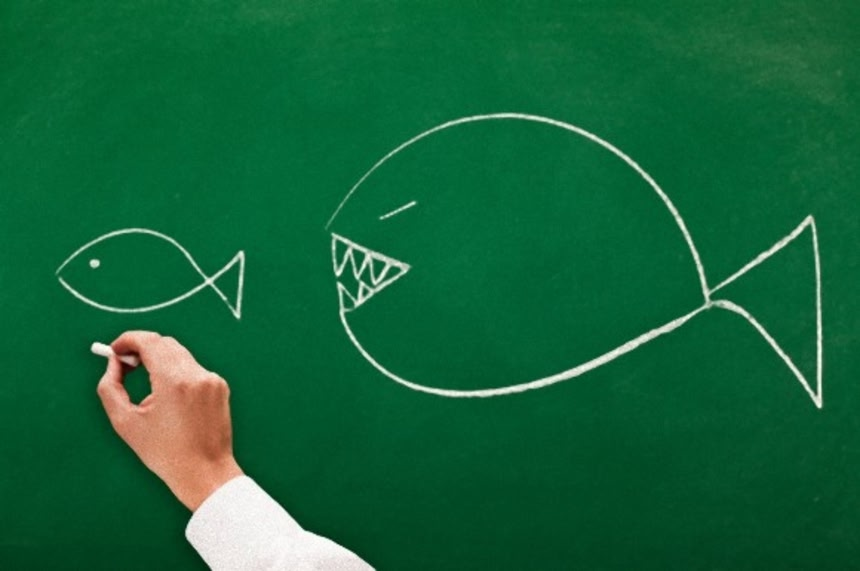

この画像を大きなサイズで見る動物の世界では、我が子を食べる「子食い」が多くみられる。いったいなぜ、彼らは自分の子孫である子どもを殺してしまうのだろう?これまで、動物たちが何故このような事を行うのかはっきりした原因は分からなかった。

フィンランド、ヘルシンキ大学の進化生物学者であるホープ・クルッグ氏はハゼの仲間を使って、その理由を探ってみた。

幅広い動物群で自分の子供を食べる例が見られる。ホッキョクグマやシデムシ、ハムスター、コモリグモ、そして様々な魚たち。イルカ、ライオンやチンパンジーなどもそうだ。動物行動学では、この行動を「Filial cannibalism」(フィリアル・カニバリズム)と呼ぶ。なぜ動物たちはこのような行動を何故とるのか?

ホープ・クルッグ率いる研究チームは、雄だけで卵の世話をするハゼの仲間を対象に研究を行った。このハゼは、父親であるオスが卵の世話をする習性があるが、生まれた卵の3分の1ほどを食べてしまう。過去の研究から、父親はただ空腹のために子供を食べているわけではないことはわかっている。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見る研究チームはハゼのオスに、2匹のメスと順番に交尾させた。メスの産卵後、オスは2匹のメスが産んだ卵の両方の世話をし始めた。

その後オスは、2匹目のメスが生んだ卵の中から、大きな卵を好んで食べはじめた。大きな卵ほど孵化するのに時間が多くかかる。研究チームは、ハゼの仲間は子供を世話をする時間を短縮させ、次の交尾にそなえるためではないかと推測した。

ハゼのオスは何千もの卵の世話をしなければならない。しかも卵が孵化するまで1~2週間もかかり、その間オスは他のメスと交尾することはできない。オスは育ちにくい卵を食べ、その短縮した時間で交尾をする。トータルでみると結果的に自分の子どもを増やせるのではないかと考えたのだ。

この画像を大きなサイズで見る

この画像を大きなサイズで見るクラッグ博士は今回の研究により動物で親と子の間に存在する潜在的な競合について分かるかもしれないと考えている。

「人間から見れば、自分達の子どもの世話をするということは、愛ある行動だと思いがちです。しかもそれに多くの時間をかけるものだと思っています。」

「しかし、動物界においては人間の価値観とは異なるものが存在しています。人間から見たらそれがダークサイドのように見えるかもしれません。」

クラッグ博士は、動物の親が子を食べるのには他にもいくつか理由があり、それらすべて必然性のあるものだと考えている。例えば、弱った子供を親が間引いく場合もあるし、空腹の場合もある。

「なぜ動物がこのような行動をするのか理解することは、人間が動物保護プログラムなどを作る際に役立ちます。」クラッグ博士はつけ加えた。「ドイツの動物園で、ホッキョクグマが子を食べてしまったというニュースが世間を騒がせましたが、これを聞いて、”こんな行動は異常だ!”と決めつけるべきではなく、どうしてこのような行動をしたのかを考えるべきなのです。」

References: Livescience

正常だ異常だ騒ぐのは外野の人間だけであって、親にとって理由があるから食べるだけだもんね

でも価値観の違う私たちはどうしてもそこに何か自分たちから見て高尚なものを求めたくなるのかも

以前、ボスの入れ替わりのあったライオンの群れで、新ボスに旧ボスとの子を頃された母親が我が子の遺体を食べ始めたけど、

それでも私はそこに歪んだ悲しい母性愛を求めてしまうんだなぁ

メダカは自分の子供とエサの区別もできないようだけど

このハゼはちゃんと区別できてるんだろうな。

これは知能の差なんだろうか、それとも・・・

人間の善悪や道徳観念は、その人間が所属する狭い社会でしか通用しない。

自然界には、人間の倫理や理解を超えた得体の知れない大きな力が働いている。子殺しとかそーいうの聞くと、途方に暮れるわ。

いや異常でしょ。異常じゃない行動はそもそも研究しない。

「空腹の場合もある」

そ、そっかああああああ

人の道徳で野生動物を判断すると愛誤にたどり着く

サトゥルヌスもそういった理由で我が子を食らう訳ですね。

野生生物のド キュ メンタリーとかで「お母さんは可愛い子供たちのために~」ってよくあるけど

動物の行動を擬人化するとそこで思考停止しちゃうってことだよね

※8

志村動物園の業の深さよ…。

ウチのランチュウは全部食べちゃいます‥‥

コモリグモって子供も親食べるやつだっけ?

なんとかコマチグモとは別種か

知識無いの辛い

変に擬人化して考えるからわからないだけ

擬工場化して考えると失敗製品を潰して材料に戻して再生産するのはたいへん理にかなってる

理由を自然の摂理に求めると、結局は死ぬべくして死んだ個体、滅びるべくして滅んだ種族って事になる

動物の本能なれ。

人との違いは理性か環境か。

全ての行動に合理的な理由がある訳じゃないと思うけどね。

人間だって明らかに損になるのに、そうとは知らずに不合理な行動取ってしまったりするし。

オメガトライブという、マイナーで面白い漫画がこれを取り扱っています。

面白いのでぜひ。

※15

合理不合理の基準が違うだけできっちり合理不合理の判断そのものは働いてるんじゃないかね

結局のところ、親が子を愛するのどうの、ってのは人間が考えた事であり、全ての生物にあてはまるわけじゃないよね

親が子を殺すのが異常、と決め付けたところで、その生物にとっては何千年、何万年もの間続けてきた生物としての営み

それを人間視点で異常と言うのがおかしい

大きい卵は孵化するのに時間がかかるから食べる、ってのは考察がちょっとなあ・・・

もし小さい卵を食べた場合、小さくて競走に弱い子を間引く、って言うこともできる

こういうのは環境変異を調整した上で、数理モデルを実証しなけりゃはっきりとしたことは言えないのでは?

>自分の子どもを増やせるのではないか

結局、名著「利己的な遺伝子」と同じ結論に至ったということですか・・・

気づいたら食ってたが正解じゃないか

反射的なものだと思う

結論では無くて、あくまでも理由のひとつなんだけど、同族の体組織は摂取すると栄養価の吸収が良いという話を聞いた事がある。

サメの幼体は親サメの体内で他の卵や幼体を共食いして成長・出産するというし、このハゼの研究しかり、共食いなどには理由があると思う。

知能の発達していないタツノオトシゴなんかみたいに、気づかずに子供を食べちゃってるっぽい例もあるけどw

前にドキュメンタリーで見たことがあるけど、昔の恐竜の親は子供を外敵から守りきれず死なせてしまった場合、自分の子供であるという認識から、動かなくなった肉であるという認識に脳がスイッチして、そのまま食べてしまうという内容だった。

脳がとてもシンプルなので、ちょっとでも複雑な情報の多くは処理しきれず、こういう行動に出るんだとか。

実際にそこに人がいて見てきた訳じゃないだろうから半信半疑だったけど。

親が子供を殺したり捕食したりと聞くと、人間を人間足らしめる環境(特に日本)で育ってきた我々の価値観では確かに異常と思える。

でも「異常なのか、そうではないのか」という議論では無くて、まずは「なぜそうしたのか、理由はなんだろう」って事をこの記事の研究者たちは重んじている。

それは人間らしさを欠いている訳ではなくて、理由や原因を突き止め、それを取り除いてやれば子殺しや共食いをしなくても済むような生態へと導けるかもしれないって事につながると思う。

ただ、果たしてそれは良いことなのかな。

限りなく人間的な視点からの独善的な理想で長い道のりだけど、それが出来るのは人間だけだし、生態系に手を加えるような神への冒涜とも言える行いをしてはいけないと、歯止めを掛けるのもまた人間だけ。

ちなみに自分は理由を知ることは大事だと思うけど、生態に手を加えるのには反対かな。

動物にとっては子孫を残す事が第一条件!

常に命の危険にさらされてる動物達はいかに効率よく子孫を残せるか?に従事する

そういう意味での子殺しなら納得

ただ・・・子孫なら誰でもいいわけではないんだなww

やっぱ自分自身の子孫を残したいからライオンとか別の親から産まれた子供を

皆殺しにするのだから

もっともらしく理由が述べられているが、

それは結果論じゃないのかなぁ。

例えばハゼだが、

普通は卵の大きさはそろっているものなのでは? つまり「大きな卵」というのは単に異常卵で、そんな異常卵は死ぬ確率高い。死んだら腐ったりするのでどうせ取り除くだろうし、事前に食っちゃえってことじゃないのかな。

群れが大きくなりすぎると子供をなぶり殺して数を調整するってよくあることじゃないのか

テレビで群れ全体で1匹をリンチして死なせてる映像見たことある

こういうのは数理モデルで実証することが難しいだろうな

生態学は金と労力がかかる割になかなか報われない研究分野

※24

熱帯魚の卵だと無精卵は膨らんで来るからそういう可能性もあるね

ハゼの話は知らんけど、動物園のクマの場合はストレスなんじゃねえの?

蠱毒って様々な動物入れて生き残った奴を呪詛に使うけど、理にかなってるよな。

自然界じゃ様々な同種族の蠱毒によって次世代に引き継いでる訳だし、多様化と進化の行き着いた答えの一つかもしれない

うちの飼ってたグッピーも腹から出たばかり子供を吸い込むように「パクっ」と、食ってたわ

「どうせポコポコ産むんだし、ちょっとくらい食った方が精がつくってもんよ!」ってとこだな

人間だって同じだろ

単純に強い個体を問題なく育てる為に弱い子を間引いてるんじゃないかなあと思ってる

全部育てられるほど恵まれた環境なら食べないんじゃないかな

理由も利害も人間視点の域を出ないからなあ・・・

人間にとって理にかなっていても、実際その生物にとってどうなのかはわからないわけで

知能は最終的には「わからない」ということに耐えなきゃならないんだろう

人間がヒューマン未満のホモサピエンス風情に過ぎない、ひいては多少高級な猿に過ぎない、ただの人間獣であることを如実に証明してくれてるんでしょ、この学者。

親が子に対して生殺与奪権があるのは古今東西の真理。何を今更(苦笑

効率のいい奴が生き残る。

これ面白いな。

2番目のメスは既にオスの食卵への対策を進化させているんじゃないだろうか。

オスに2番目のメスの大きな卵を食べる傾向があるんなら、2番目のメスが産んだ大きい卵はおそらくダミーだろう。サイズは大きいが中身はスカスカなんじゃないか。

無駄になる可能性が高いなら、それへの投資は最小限にしてなおかつ全体としての利益は最大になるようにしていると思う。

>>36

>人間にとって理にかなっていても、実際その生物にとってどうなのかはわからないわけで

今まで絶滅することなく存在してるんだから、理にかなってるんじゃないの?

「子殺し」はともかくとして、人間同士でも価値観の相違によって

(自分側からみて)ダークサイドにみえるものっていっぱいあるんだよね。

もしかしたら「親にとっての子は愛情の対象」というものすら、

別のやり方があるのかもしれないね。

猫も結構やるんだよねコレ

知り合いが飼ってた親猫が子猫食ってるの見てからその猫が怖くて仕方ないって言ってた

人間同士でも、理解できないことは即座に異常のレッテル張りで思考停止し拒絶し見下すことはよくあるよな。

知性が起ち働く時には、 知性には、目的を設定して、それを目指して働く習性がある ( : アンリ・ベルグソン師 )、 から、 無意識の内に、 動物らの行動などへも、目的を設定して観ようとする人たちが、一定数は、居る、にしても、 スティーブン・グールド氏らは、 あえて、目的の設定をしない事をベースにして、 進化を考察し、 現在、 何らかの種の生き物らが生き残っている事には、 目的性が、無い、という事をも基にして、 観察事項らに対する、整合性の高い理論を構築しようとして来ている。 生き残っていない、数多くの生物種らがあった、という事は、 生物種らの一定性や変異ぶりなどは、環境らの一定性や変化ぶりの在りようらなどとの、相関関係の一定性や、変異性において、 必ずしも、生物種としての生き残りや、 進化した生物種としての生き残りに有利に働く要因ら、という事には成らない、 という事を意味し、 この記事の子食い行動などが、 差し引きで、 百%、 進化や、進化なしの生物種の生き残りに有利な行動であるとは限らないし、 むしろ、 高いパーセンテージで、それらにマイナスな行動なのかも知れない。 その行動らへの環境らからの選択性が変わる様に、環境らが変異する場合らのどの類の場合の環境が、その行動らに相対するかで、 プラスにも、マイナスにも成り得るとすると、 多様な環境らを、人工的・意図的にも 設定して、 その行動らと、 その行動らの在り無し両様の場合らのそれぞれにおいて、 一定の遺伝的変異性が、 無い = 0% から、 どれだけ、度合いを増すか、 あるいは、 無い = 0% のままか、 等を、 割り出してゆく態勢を取れるなら、取る、とか。

生き残っていない、生物種らが、数多くあるのならば、 ある行動らが、ある生物らの、種的変化・進化を伴う生き残りに有利か、不利か、 それらいずれか乃至両方の度合いがどれ程かは、 環境らの一定性と変化性などに左右され、 片方に、不変に、プラスでもないし、マイナスでもない、という事を意味し得るのだから、 この記事の事例の場合は、 その所与の環境との絡みに限定される形では、 その行動が、進化につながり得る、生き残りに有利か、否か、という事を特定しようとしているのでしょう。

卵の件については、大きくて食べやすかったから。猫の子の死体食いについては、次の子に備えるため。

深く考えると、大体間違っているんだよ。結果的に種が残った、その程度だよ。

もしかして単純に種の小ささを保つためだったりして……。

人間や他の動物の視点から見ると大きい事が良いことだと思いがちだけど、ハゼにとっては俊敏で身を隠しやすい小さい体のほうが、優れているという考えなのかも知れない。

野生で生きる為には必要な行為なんだが人間目線だけで異常だのと決めつけるのはよくねえぞ、視野が狭すぎる

親の子殺し(フェリアルカニバリズム)は、かなり昔から知られていますし

数理モデルでの検証も多くされていますよ。

特に魚類のフェリアルカニバリズムの研究は活発です。

ハムスターでも子食いはあるけど栄養が足りなかったりストレスがかかったときになりやすいと聞いた。あと子供が弱くて育てていけないと判断したとか

色々理由はあるんだろうな

ライオンや熊の子殺しは理解できない。

1番異常で異質な人間が何を言う

自身の寿命や生存能力も考慮せず、際限なく子孫を残す

その知能があれば、知識があるならもっと賢く生きれる筈なのに、管理すら出来ない人間世界の大半は猿に埋め尽くされている