Swen_Stroop/iStock

�������åȥ���������¦���⤫�������������إ֥�ǥ���������������ΤҤȤġ��륤����ˤ�����˥å��塦���ȡ��������Ȥ�����ħŪ�ʰ��פ����뤬�������ܤ�ɡ����ǡ�����ޤ��Τ��Ƥ��ʤ��ä��̤Υ��ȡ������뤬ȯ�����줿�����������ä������Ȥˡ��߷������֤��줿���Υ��ȡ������������ˤϡ����������뤬���ä����פ��Ϥä���ȻĤ���Ƥ���Ȥ�����

���⤷�������顢���Υ��ȡ�������Ϥ��⤽�����ƤӴ뤳�Ȥ���Ū���ä��Τ��⤷��ʤ���������

����˥å��塦���ȡ�������Ȥ��Υ��ƥ饤�ȷ�

�������åȥ��ɡ�����ȡ�����ɥ롼����ؤΥ���㡼�ɡ��٥��Ļ�餬��⡼�ȥ����Ѥ�õ���Ƥ����Τϡ�5000ǯ���ο��д����˺��줿���а��ץ���˥å��塦���ȡ��������ն������Ƥ���Ω�Сʤ�ä����ˤ��ä���������ޤǤ�Ĵ������ϡ����ץ�˥���ȤΥ��ƥ饤�ȥ���������䤬1�������ʾ��ȯ������Ƥ��롣

������ȯ�����줿�Τϡ�����˥å��塦���졼�ȡ���������������֤��ϲ������줿1�ܤ�Ω�Ф����������ϵ�ʪ����Ū�ʲ��Ϥˤ�äơ�����Ω�ФϤ��Ĥƥ��ȡ�������ΰ����Ǥ��ä����Ȥ�Ƚ����������

����˥å��塦���졼�ȡ��������� Studio-Annika/iStock

����ˤ�äƻĤ��줿�����μ����۾�

����ɮ���٤��ϡ����Υ������������������μ����۾郎���Ф��줿���Ȥ��������4000ǯ���Τ�Τǡ���Remote Sensing�١�12��11���աˤ˷Ǻܤ��줿��ʸ�ˤ��ȡ�ñȯ���礭�����뤫��Ʊ�����ؤΰ�Ϣ�ξ��������뤬�����Ǥ���Ȥ�����

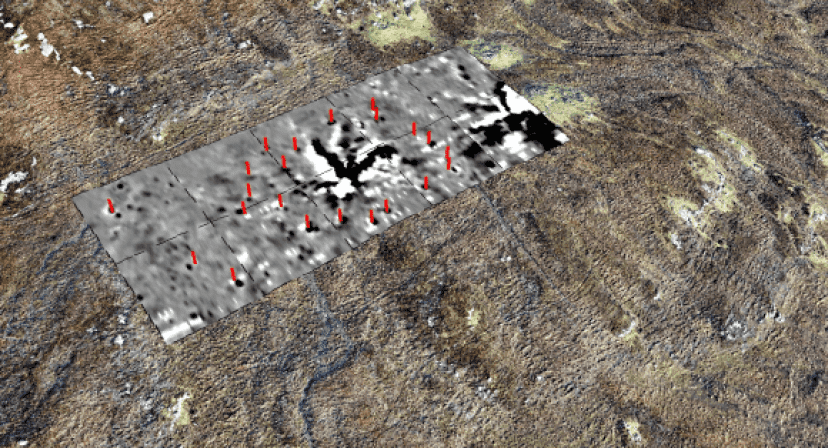

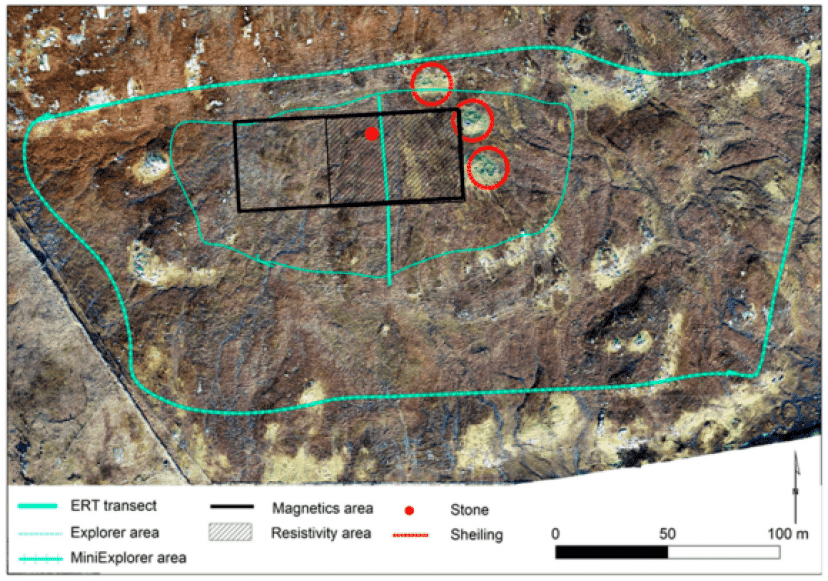

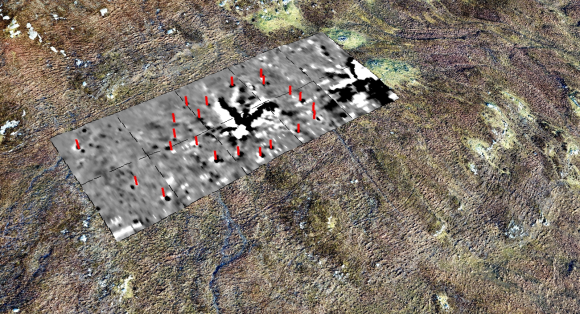

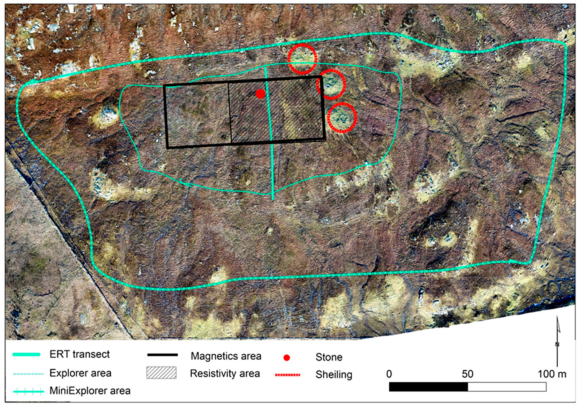

C. R. Bates et al., 2019

�����ȡ������뤬����������餢�ä��Τ�������Ȥ����˷��ߤ��줿�Τ��ɤ����ϤϤä��ꤷ�ʤ������٥��Ļ�ϡ����ȡ����������������κ��פ��ֶ����Ǥ����ǽ�����㤤�פȥץ쥹�����ǽҤ٤Ƥ��롣���֥�����XI���뤬���ĤƤ��ä��ڤ��Ф�������Τ�������Ȥ��˥���ȼ��Τ��������뤿��Τ�Τ��ä��Τ�����������������Ĵ����̤ϡ��������Ϥ�������ν������̱²����������修�Ĥ�̩�ܤˤĤʤ��äƤ�����ǽ�������Ƥ��롣��

�礭�������˸���Ƥ��뼧���۾�ʼ�����ۡˡ��Фαߤϡ�����ޤǤ�ȯ������Ƥ���Ω�Фΰ��֡��֤���ϡ�����ȯ�����줿Ω�Ф�ɽ����

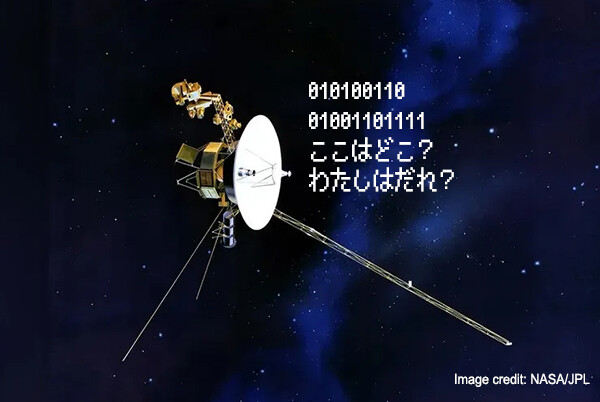

image credit:

���ȡ�������������Ȥ�����˺��줿��

�֥���˥å�����������λ���Ū�ʰ��֤˰տ�Ū�����֤��줿���ȡ�������ϡ����뤬�������Ψ������⤷��ʤ��פ���ʸ�ǤϽҤ٤��Ƥ��롣���Ϥä���Ȥ������Ȥ�ʬ����ʤ��������ȡ������뤬���ƤӴ뤿��˺��줿�Ȥ��������ǥ��Ͽ��椫����Τ������������

���ų�Ū�ʸ���ˤ�äơ����Ĥ�ʸ���ȼ����Ȥˤ϶���Ū�ʴط������ä��餷�����Ȥ��ޤ��ޤ�ǧ�������褦�ˤʤäƤ��롣���Ȥ���С�ȯ�����줿�������뤬�ºݤ������Ȥ�����Τ�Τ��ä��Ȥ��Ƥⲿ���ԻĤϤʤ���

������˥å��塦���ȡ�������Τ褦�ʵ��а��פϡ����κ�꤬������Ѳ������ۤΰ��֤��б����Ƥ���Ȥ����Τ�ŵ��Ū�ʥѥ��������

��������������θ���ϡ�����ޤǤ��ޤ�ͻ�����Ƥ��ʤ��ä����ޤ����פ�����̤����Ƥ�����ǽ�������Ƥ������Ƕ�̣������Τ���

References:stolenhistory/ written by hiroching / edited by parumo

���碌���ɤߤ���

���ȡ���إϽŤ��Ф�������֤���顼�ɡ��ڤλ�ˤ����Ѥ��Ʒ��Ƥ�줿�Ȥ������⤬�о�ʱѸ����

���ȡ���إϽŤ��Ф�������֤���顼�ɡ��ڤλ�ˤ����Ѥ��Ʒ��Ƥ�줿�Ȥ������⤬�о�ʱѸ���� ���פ����Իԡ����Ĥ�������¸�ߤ���10�Υ����ȥ��ƥ�

���פ����Իԡ����Ĥ�������¸�ߤ���10�Υ����ȥ��ƥ� ���ȡ���إη��Ԥϥԥ����饹�����ޤ��2000ǯ���˥ԥ����饹���������Ѥ��Ƥ���

���ȡ���إη��Ԥϥԥ����饹�����ޤ��2000ǯ���˥ԥ����饹���������Ѥ��Ƥ��� ���ޥ���Υ��ȡ���إ�1,000ǯ���ε��Х������뤬�Ҥ�����ޥ���̱������ʸ����٥�

���ޥ���Υ��ȡ���إ�1,000ǯ���ε��Х������뤬�Ҥ�����ޥ���̱������ʸ����٥� ���٤δ��ФĤǻѤ�����7,000ǯ���Υ��ڥ����ǥ��ȡ���إ�

���٤δ��ФĤǻѤ�����7,000ǯ���Υ��ڥ����ǥ��ȡ���إ�

6175

6175 309

309 10

10 37

37

������

1. ƿ̾������

���ܤǤ��κʤȽƥ��ʥ��ޤȸƤ�Ǥ���������

�뤬�Ĥ�Ȱ𤬰�Ĥȴ��Ǥ���������

�⥢���������Ϥ˱��ܤ�ޤ�����˺��Ф�����̤Ȥ����⤬�Ƕ�ФƤ���������

2. ƿ̾������

�뤬���ȡ���������櫓��

3. ƿ̾������

�뤬������Ȥ����˷��Ƥ��Τ��Ȼפ����ɤʤ�

4. ƿ̾������

����ˤȷ��Ƥ�줿�Ȥ����ä��ꤷ��

��ʬ�����ʰ�̣�礤��������줿���ߤ���������

5. ƿ̾������

�������Τ����߷פǤ���

6. ƿ̾������

��2

�Τοͤ��뤬�����Τ��ԤäƤ����������

�֥��������뤾���פä�

7. ƿ̾������

ñȯ���뤬����������β�ǽ���⤢��Ȥ��������Ǥϲ�ǽ������̯�ʵ����ġ�

���𤤤Ȥ��Ƥ褯���������ޤ����ɽ�������ꡢ�ʤ����ݤι첻�������ɽ��������ε������Ԥ��Ƥ����פ���˸��Ĥ���в�ǽ�����⤤�ȸ���������������

8. ƿ̾������

�ʤ�DZ߷��������

�ؤι⤤�Ф������ʤ�狼�뤱��

���ǰϤ�������������ˡ§�Ǥ⤢��Ρ�

9. ƿ̾������

�뤬������Ȥ�������ФĤ��ƿ����ʾ����Ȥ���㫤ä��Τ��⤷��ʤ���

10. ƿ̾������

�ź���������äƤΤ�������ǡ����ݤ���ĤĤ⡢�����Ƥ�������ʤȼ´���

���ܤΰ�ʤ⡢���ꥷ����äΥ������⡢�ޥ�ʸ����ͥ��ƥ��֥���ꥫ��ο��ä⡢�����ץȤ䥢�եꥫ�⡦������Υ����(��)���פ⡣

11. ƿ̾������

���ܤǸ�����äߤ����ʤΤ��Ȥ�������ͤ��褦�Ȥ��Ƥ��Ȥ���

���ŤȤ��������륪�������ס�

12. ƿ̾������

�Ф���äˤ��ƹ⤯����Ω�Ƥ�����ˤˤ��롣

��ä��Ԥ���ߤ������Ȥ��ƿ�������ˡ����

13. ƿ̾������

��ʸ���Ƶ�ǽ����Τ�

14. ƿ̾������

��1

�ͤ⥤�ʥťޤ��Ȼפ������ܤ�����ʤȸƤ֤Τϡ��뤬�Ĥ�ۤɰ𤬼¤뤫��ʤλ������Ƥơְ�κʡס�

�����Ȥ��Ƥϡ֥��������뤬�����ꡢ�⤵�Τ�����ʤɤ��������դ������Ť��絤������Ǥ���경�����

�������������ͷ����٤���γ�ҡ�ʲ���Фα졢���Υ���˦�Ҥʤɤǡ����𤤤ǤϲФ�ʲ�����Ȥ�¿�����顢�����Ǥ�Ф�ʲ�������������С������ˤ�ˡ�

�⤵�Τ��ȤϺ��ǤϾQ������ե�����������ꡢ�����ե�����������ꡢ�פϼ�����⤱��Ф�����

���Ǹ���ϡ��������Ť����Ǥ���������������������ˤ���������Σ����Ǥΰ�ġˡ�

�и�§�ǹԤ�줿�Τ����������̤Ϲ⤤�Ȼפ���

���������ή�줿��ή�Ͽ�ʪ��ȯ��䥭�Υ���ȯ���ˤ���̤�ͭ��褦����

�����餯���Ϥ������Ϥ�Ȫ�����ä��Τ�������

��ǽ�ʤ�¾ڼ¸����ߤ�����������

15. ƿ̾������

��10

��������������������ȯ�����������ߤäƤ��븽�ݤʤ��

��������Ƥʤ�����ˤȤäƤϿ��Τ�Ķ�������ݤǤ����ʤ�����

16. ƿ̾������

�쥤�饤����Ȥ����ϡ��뤬����䤹���ΤǤϡ�

17. ƿ̾������

��14

���䡢���β�ǽ�����㤤��ʤ�����

��ʿ��Ĥ����̤�ȯã�ʸ����

�ष�������λ��ߤϼ��դ����̤�ȯŸ�������������Ƥ��롣

��ä�ñ��ˡֲе������פΤ�����ä��ȸ�����ǽ���Ϥʤ����ʡ�

�̲����äΥȡ��롢���ꥷ��Υ������ʤ�ŵ���������

��ο��Ͼ����ο��Ǥ���ȤȤ����������Ҥο��Ǥ⤢�롣

�������ä���°���ο��Ϥ����ʤ٤Ƶ����Ӥ���

������Ȥ��Ƥ��ä��м��㫤뤳�Ȥǡ��Ӥ֤뼫�������ä����ꡢ����ȥ����뤷�褦�Ȥ����Τ��⤷���

18. ƿ̾������

���Ͼ����

Ķ�Ͼ����

19. ƿ̾������

��6

�����Ƥ���ͤϥ��䥸���夬¿�����Ȥ��褯�狼��ޤ�����

20. ƿ̾������

�뤬�������϶���������Ǥ��ץ饺��(?)�ˤ�äƸ��ꤵ��뤫�顢��ʪ���ɤ���ġ��ä��ä���ͭ�ä���͡�

�������������ʡ��Ȼפ��ޤ�����

21. ƿ̾������

�����Фä���ʥ�����w���ޥ�Ϥɤ���������

22. ƿ̾������

��14

���������Ϥ���äȰ㤦���ʤȻפ��ޤ���

�Ԥä����Ȥ���ޤ��������ʡ����̤ʤ�Ǥ��衢������

���Ȼ��֤�¿���ʤ����Ϥ�����̱²�Ȥ����Τ��ԥ���褺�����ȡ�ťú��¿�����ϤǤ����͡�

�褯�狼�äƤʤ��ԥ��ȿͤʤΤ��ʡ���

����Ȥ⤽�����οͤ�����

23.

24. ƿ̾������

������֥쥤�����ǥ�˥���Ȥ������Ȥ���Ȥ�פ��Ф�����